「植物と日光」の授業シナリオです。

2020年に行った授業をもとに書き起こしました。

先生方の授業づくりのお役に立てたら幸いです。

はじめに

当時は、授業を行う上での制約がありました。

コロナの関係です。

とりわけ、戸惑ったのは授業ガイドラインに示された

「実験は行わない」というものでした。

実験・観察をしない理科の授業などありえません。

そんな授業はつまらないに決まっています。

感染予防に努めながら、講義調になるのを避けつつ授業を進めました。

「植物と日光」の授業 第1次の内容は盛りだくさんです。

テンポよく進めていくことにしました。

1.写真・図で授業を進める

パワーポイントを使い、

写真や図をスクリーンに映して授業を進めました。

映像を使う利点はいくつかあります。

まず、一瞬で集中をつくることができます。

子ども達は映した瞬間「何だろう?」と顔を上げます。

二つ目。

全員で共通のものを見る場面をつくることができます。

教科書の〇ページを見なさい、と指示しなくてもいいのです。

三つ目。

スクリーン上の特定部分を指し示し、話をすることができます。

教科書にのっている写真や図は、大変優れています。

それらを使わない手はありません。

左の写真は、理科授業ではありませんが、

子ども達が指しながら順番に話をしているところです。

気づいたことや問題にしたいことが全員に共有されやすくなります。

授業者は、教科書等の画像を映し出せるように準備しておくことが必要です。

※映像を使う際は、著作権35条をクリアしているか確認する必要があります。

では、以下、授業です。

2.何でしょう? で授業を始める

第1時の始まりです。

号令が済んだら、写真を映し出し問いかけます。

何の写真でしょうか。

座席順にあてていきます。

こうすると授業に緊張感が生まれます。

案外、知りません。

段々畑です、と教えます。

Ri-せん

Ri-せんここは、作物を育てるのに都合がよくなっています。

それは、どういうことでしょうか。

続けて当てていきます。

C:畑が南向きになっている。

C:斜面なので日光がよく当たる。

この発言を使って学習を 「植物と日光」 へと方向づけます。

次の写真。

ジャガイモを日なたで育てているものと日陰で育てているものの写真を提示します。

これらを並べて見せます。

・違いは何でしょう。

・二つの写真から気が付いたことを言ってみましょう。

このように問うと、

子ども達から、葉の茂り方や葉の数、茎の太さの違いなどが挙がってきました。

植物の成長と日光との関係を勉強することが意識されてきたように思います。

3.主体的に追究していく授業にすべきだが・・・

子ども達が主体的に追究していく授業が求められています。

そこで一応、振ってみました。

これから勉強をしていくことが浮かんできましたね。

どんなことか、言ってみてください。

日光が当たるとなぜよく育つのか。

植物にとって日光はどんなはたらきをしているのか。

びっくりしました。

このような発言は、なかなか言えるものではありません。

4クラスで理科授業を指導していますが、1クラスだけでした。

目を丸くしつつ、その発言を受けて板書しました。

単元名 「植物と日光」と学習課題です。

植物にとって 日光は どんなはたらきをしているのだろうか。

この文章をノートに書き写した後、子ども達は主体的な取り組みを見せるでしょうか。

否です。

教師の次の投げかけがなければ、子ども達は動きもしません。

発芽の写真を提示します。

4.5年生の学習を振り返る

ここからは復習です。テンポよく進めます。

T:アサガオの発芽の写真です。

ところで、どうなると発芽するのでしょうか。

発芽の3条件を言ってみましょう。

学級の半数が覚えていました。

水、空気、温度です。

黒板の左端に「発芽の3条件」として書き留めておきます。

そこで、問います。

どうして、その3つがそろうと発芽できるのですか?

子葉に養分があるからです。

答えられたのは、一部の子どもでした。

発芽には、子葉の養分を使う、と話しました。

すかさず、全体に返します。

子葉の養分を使っている、となぜ言えるのですか?

本葉が出た後、しばらくすると

子葉がしぼんで落ちるので養分を使っていたことが分かります。

子ども達の多くは忘れているので、その写真を見せます。

そして、更に問います。

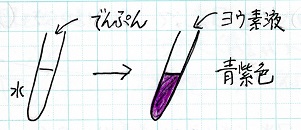

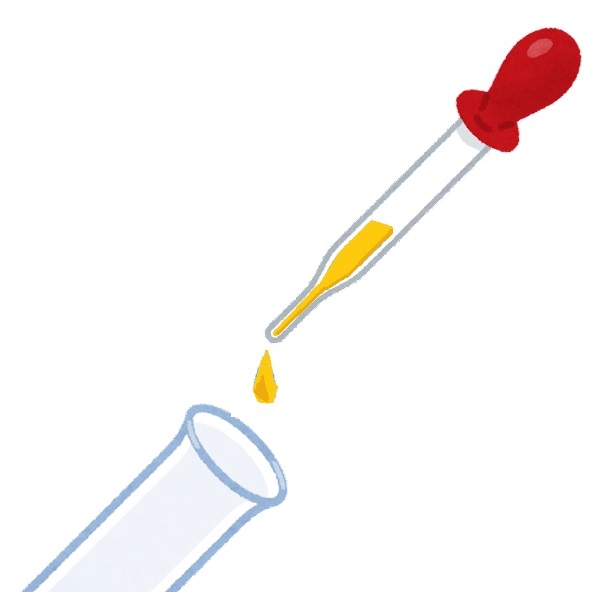

子葉に含まれている養分とは、何ですか?

でんぷん、です。

5年生の時に、実験をしているはずです。が、忘れています。(半数も言えませんでした。)

その写真を見せます。

子葉にヨウ素液をかけると青紫色になる写真です。

ちなみに、

でんぷんの色を問うと、元気よく「青むらさき色!」と返ってきました。

この反応には、ずっこけました。

私たちが、ふだん目にしている「でんぷん」は白い粉です。

すると、

でんぷんは透明です、とある子どもから返ってきました。

賢い!

でんぷんの顕微鏡写真を覚えていたのでしょう。

では、ヨウ素液、ってもともとは何色ですか?

「黄色っぽかったよ。」

これは、よく記憶していたようです。

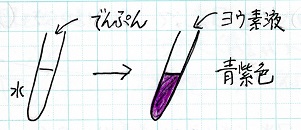

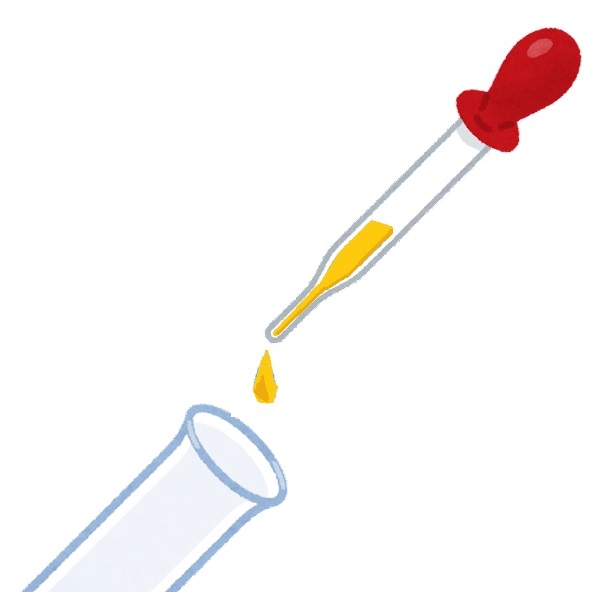

5.現象を見せる

話し合いが続きました。

授業の空気を変える意図もあり演示をします。

でんぷんヨウ素反応を見せます。

復習をしているのですが、

実は、器具の扱い方の指導も含めています。

ヨウ素液を試験管に入れ、その色を「黄色い」と言わせます。

薄め方によって「オレンジ色」ぽくなりますが、「黄色」と言わせます。

駒形ピペットという器具の名称を教え、操作の仕方を説明します。

子ども達の見ている前ででんぷん液をつくります。

「白い粉は片栗粉です。どこの家のキッチンにもありますよ。」

と言っても3割くらいの子どもは、知らないようでした。

でんぷん液が入った試験管にヨウ素液を滴下します。

「ホントに青紫色になるかな」、などともったいぶりながら行います。

試験管を窓際に持っていき、何色ですか? と問います。

この色を「青紫色」と表現させることはとても大事です。

テストでは必ずその言葉を使って回答するように注意します。

ここまでの授業で子ども達の頭は、次のように整理されたことになります。

子葉には、でんぷんが養分として蓄えられている。

発芽は、その養分を使っている。だから、発芽には日光は関係しない。

何人かに言わせてもいいと思います。

その時間がなければ、授業者があっさりと話し、次へと進めます。

光が入らないようにして発芽させ、数日そのままにしたインゲン豆の写真です。

これも5年生の教科書にあるものです。

日光に当てないままにしていると、このようになります。

どういう事でしょうか。

ひょろりとしているのは、養分が足りないからです。

日光に当たっていないから、十分に養分が作れないのだと思います。

だから、上へ、上へと日光を求めてのびているのだと思います。

ということは、養分を作っているのは何だと考えられますか?

C1:葉っぱだと思います。

C2:日光に当たっていたインゲン豆は葉っぱがたくさん出ていたでしょ。

だから養分がたくさん作られてよく育っているんじゃないかな。

6.実験方法を考える

では、どんな実験をしたら確かめられるでしょうか。

C1:葉っぱにでんぷんができているか調べればいいよ。

C2:そうそう。その葉っぱにヨウ素液をかければ分かります。

じゃあ、日光に当てた葉っぱを1枚とってくればいいですね?

この問い返しに

「2枚は必要です」とつぶやく子どもがいました。賢い子どもです。

2枚は必要、ってどういうこと?

C3:日光に当てない場合と比べるから2枚必要です。

理由を聞いて「ああ、そうか」となります。

このように子ども達の発言に問い返しを入れながら、実験を具体化していきます。

7.先生の出番

理科では実験や観察の図は大切です。

どのように行ったのか、どのようになっている(いた)のか、図が語ります。

ジャガイモの葉っぱを黒板に書き、子ども達に写すよう指示します。

時折、手を止めて投げかけます。

日光に当てないようにするにはどうしますか?

C1:葉っぱをアルミ箔で覆います。

その準備はいつしますか?

C2:実験の前日です。

C3:当日の朝では、すでに日光が数時間当たっているから、覆う意味がありません。

アルミ箔で覆っておく葉っぱは、3枚必要ですよね?

子ども達はきょとんとします。

先ほど、2枚で調べると発言があったばかりです。

ここは先生の出番で、説明が必要です。

アルミ箔で覆う葉っぱ3枚をア、イ、ウとします。

アの葉っぱの意味を子ども達が説明できるといいのですが。

ア 朝、葉をとり、でんぷん反応をみる。

→ 実験開始時にはでんぷんができていない。

イ 朝、アルミ箔をとって日光に当てる。

→ 4~5時間後、でんぷん反応をみる。

ウ アルミ箔で覆ったままにする。

→ でんぷんはできていないはず。

8.技能の指導

実験方法について、詰めていきます。

実験の技能とも言えるもので、大切に扱いたい内容です。

日光に当てる時間から焦点を当てていきます。

どのくらいの時間、日光に当てたらよいのでしょうか?

C1:半日くらい当てないと、だめだと思うなぁ。

C2:午後の授業時間に、でんぷんの反応をみればいいんじゃない?

C3:昼休みにBとCの葉っぱを採りに行こう。

などという発言があるかもしれません。

Aさんが、昼休みにBとCの葉っぱを採りに行きました。

畑に行ったら途端に困ってしまいました。どういうことでしょうか。

子ども達から、

いたずらされた、風で飛んでしまった、などと陰謀説、自然現象節などが出されます。

恐らく、未だ実験がイメージされていないのでしょう。

違います。

そのようなアクシデントではありません。

アルミ箔をはずしたBの葉っぱがどれか、分からなくなったのです。

アルミ箔を外した途端、Bは他の葉っぱにまぎれてしまいます。

また、Cの葉っぱもアルミ箔をはずした時点でBとの区別がつかなくなる可能性があります。

どうしたらいいですか?

何か、印をつければいいんじゃない?

マジックで字を書くとか、糸を結んでおくとか・・・。

子ども達からアイデアがいくつか出されますが、教科書と同じ方法にしましょう、と投げかけました。

では、いよいよ実験に移れるか、というと未だです。

実験の前に「結果」を知らせます。

知ってから実験をするのです。

9.先に結果を知る

「植物と日光」の授業は、

梅雨時に配当されている単元です。

鬱陶しい空模様が続く季節。

そもそも、葉に日光を十分に当てて実験できるのでしょうか。

難しいです。

そのような理由から、

実験より先に、実験結果をおさえます。

「確認のための実験」でいいのか?

実験は、予想したことの検証として位置付けるべきではないのか?

そのような意見はもっともです。

が、考えを変えました。

この実験をすれば、このような結果がでる。

その事実は、確かな知識として定着させなくてはいけません。

事前に結果が分かっているからこそ、

異なる結果がでた場合は、「あれっ? おかしいな」となります。

その原因を考えるのも勉強です。

結果を知っているからこそ、

教科書に載っている結果のとおりになった!

実験が成功してよかった! となります。

それでいいと考えます。

関連記事