暗唱しながらウォーキング! をしています。

この取組みがお役に立てたら幸いです。

1.暗唱の勧め

2.暗唱との出会い (私の場合)

3.100篇の暗唱に取組む学校 → Jump there.

4.覚えるのは、容易ではありません。

5.歩きながら暗唱してみた

6.「暗唱ウォーキング」の仕方 → Jump there.

7.ウォーキングでの持ち物は、本とスマホ

8.お勧めの本 → Jump there.

・本を持っていく理由 1、2、3

9.詩文の覚え方 → Jump there.

10.暗唱の効果

11.安全面のこと

12.スマホの活用 (アプリを入れる) → Jump there.

13.痛みはシグナル (無理しない)

14.使わなければ眠っている、暗唱する脳のはたらき

1.暗唱の勧め

日本の伝統的な文化に親しむことの重要性から、

国語教育に古文の音読や暗唱が盛り込まれるようになっています。

超がつくほど多忙な学校現場で、

新たなことに取組む余裕など全くないと思われますが、

一時的な扱いでなく、継続して取組まれることを望みます。

例えば、

一日の始まりの数分でいいのです。

詩文でもいいし、ことわざでもいい。

みんなで声を合わせて音読してみる、諳んじてみる。

朝から脳が一遍に活性化すると思います。

継続して行えば、語彙も豊かになる、様々な言い回しも覚えます。

こんなことわざもあります。 → 元気になることわざ – Google 検索

2.暗唱との出会い (私の場合)

ある詩との出会いがありました。

タゴールの詩「果物採集」です。

「危険から守り給えと祈るのではなく、危険と勇敢に立ち向かえますように」

これは、木村秋則著「奇跡のリンゴ」の冒頭に掲載されていたものです。

全文(11行)を覚えて、口ずさみたいと思いました。

さっそく暗唱に取組みました。

が、なかなか覚えられません。

暗唱できるようになるまで、ひと月の上かかりました。

なぜ、なかなか覚えられなかったのでしょうか。

文章を覚えるという「脳」になっていなかったように思います。

3.100篇の暗唱に取組む学校

「100篇の詩文・名文を覚えて卒業する」

このような学校目標がある小学校があるそうです。

6年間かけて取り組むのだそうです。

古今の詩・名文を100篇を暗唱できる。

それは、

子ども達にとって宝物となり、取組んだことは大きな自信となるでしょう。

今後の人生の様々な場面で生かされていくはずです。

自分の勤務校でもぜひ取組みたい、と思いました。

まず、すべきことは

自分自身がやってみることです。

そんな折にタゴールの「果物採集」に出会ったのでした。

4.すぐに忘れていく

100篇を暗唱することは、簡単にクリアできることではありません。

80篇くらいまで進めたとき、ふと気付きました。

一度覚えたはずの詩文の暗唱ができなくなっているのでした。

ぽっかりと穴があいたように、その言葉を思い出せなかったり、

別の言葉に置き換えてしまっているのです。

「100篇が暗唱できる」とは、

全てを正確に諳んじることができる状態でなければなりません。

片っ端から覚えていくという方法ではダメです。

新規に暗唱をしていくのと同時に、すでに覚えたものが言えるか点検する。

その2つをしていくことが必要なのでした。

これは容易なことではありません。

時間が必要です。

結局、在職中に100篇暗唱することはかないませんでした。

5.歩きながらしてみた

退職後も暗唱は続けました。

脳の活性化を促し、老化予防になると思ったからです。

あるとき、

暗唱しながらウォーキングしてみてはどうか、と思いました。

歩きながら暗唱をすれば一石二鳥。

体も鍛えられるし、頭も使います。

声に出して諳んじていきます。

文章のリズムや言葉の響きが心地よく自分の耳に入ってきます。

その取組みをして1年、詩・名文の暗唱100という目標を達成することができました。

歩きながら暗唱することから「暗唱ウォーキング」と名付けることにしました。

関連記事

6.「暗唱ウォーキング」の仕方

歩き出したらさっそく暗唱を始めます。

まずは、「お決まり」の詩文から。

私の場合、次の5つです。

1.幸田露伴 「五重塔」

2.樋口一葉 「たけくらべ」

3.「源氏物語」桐壺

4.古事記 (上巻)

5.日本書紀 (巻第一)

6.最近、暗唱した詩文

・平家物語 (巻第十一 那須与一)

・太平記

・弁天娘女男白浪 河竹黙阿弥

それを終えたら今度は、本を見ながら暗唱していきます。

歩きながらですので、題名をちらと見て暗唱するわけです。

新しく覚えることもします。

レパートリーを増やしていきます。

7.本とスマホ

本を持って歩きます。

スマホの「メモ」アプリに打ち込んでおく手もありますが、

それを見ながらすれば「歩きスマホ」になっていしまいます。

もっとも、

本を見ながら歩くのも、アブない点では同じかもしれません。

しかしながら、

本を開くのは、一瞬。ちらりとタイトルを見るだけです。

スマホの場合は、立ち止まって操作をしなければならないでしょう。

8.お勧めの本

現在使っている2冊を紹介します。

ひとつは、

「古文・漢文・文語詩の暗唱」

東洋館出版社から発行されています。

もう一つは、

斎藤 孝著「声に出して読みたい日本語」

これは2001年にベストセラーになった草思社の本です。

持って行くのは、1冊で十分です。

本を持っていく理由 1

まず、

頭に浮かんでくるままに暗唱していると、偏りが生じます。

浮かんでこない詩文は、再生されません。

再生されないでいると、終いには暗唱できなくなります。

本を持って行けば、編集された順に暗唱していけばいいのです。

本を持っていく理由 2

暗唱をしていると、つっかかることがあります。

記憶が曖昧になってくるのです。

例えば・・・助詞は「は」か「も」か?

文末は、「ありました。」だったか、「おりました。」だったか?

まったく思い出せないこともあります。

そんなときは、その場で本を見ます。

本を持って行けば、

ウォーキングしながら、記憶のメンテナンスができます。

本を持っていく理由 3

新規に覚えたくなってきます。

そのためには本が欠かせません。

ウォーキング中に覚えるのです。

9.詩文の覚え方

日本書紀(巻第一)の暗唱を例に書いてみます。

これを覚えるのに3~4日を要しました。

ご覧の通り、冒頭から取っ付きにくい文章です。

これを暗唱するには、

まず漢字の読み方を覚え、文章の意味をつかみます。

フレーズを1つ言えたら、2つ目のフレーズを覚えます。

次に、1つ目と2つ目を続けて諳んじてみます。これができたら3フレーズ目を覚えます。

そのようにしてフレーズをつなげていきます。

全文が暗唱できたら紙に書き出してみます。

私は、筆ペンを使っています。

筆ペンは、

慣れるほどに文字が上手くなっていく、ように思えます。

書き終えたら、本文と照らし合わせます。

これを1週間ほど続けると「暗唱できた」状態となります。

これまでに覚えた詩文も書いてみます。

大抵の場合、助詞を間違えたり、漢字を誤ったりなどが見つかります。

10.暗唱の効果

生活に張りを感じるようになりました。

レパートリーが増えていくと、自信もわいてきます。

脳が老化しているなど、とんでもありません。

まだまだやれる、と思えてきます。

詩文の暗唱は、

些細なことかもしれませんが、取り組んだらこそできた、という達成感が得られます。

目標の100篇に留まることなく、

次の段階へとステップアップしていこうという前向きな気持ちになります。

11.安全面のこと

歩道で行うのが一番です。

歩道に出るまでは、

前述した「お決まり」の詩文を諳んじています。

これらは間違えずに暗唱できるので、本を見ることはありません。

ウォーキングを安全に行うためのポイントですが・・・

・常に顔を上げて歩くことです。

・本を見るときは、顔の位置まで本を上げます。

視界の一部に入れるイメージです。

・本を見るのは一瞬です。

前方不注意になってはいけません。

・詳細を読みたい場合は、道の脇で足を止めて行います。

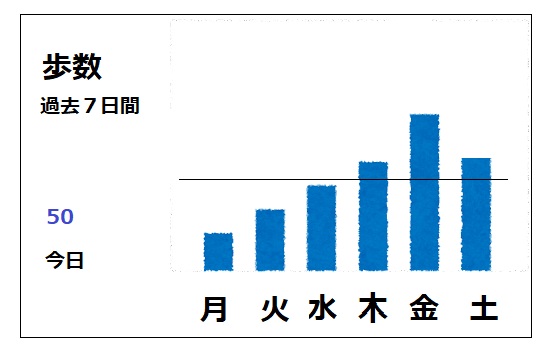

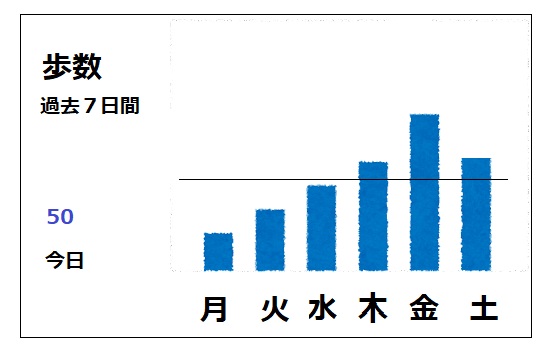

12.スマホの活用 (アプリを入れる)

スマホも持って行きます。

「マイME-BYOカルテ」というアプリを入れています。

アプリ「マイME-BYOカルテ」で未病を改善! – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

これは、

「健康&フィットネス」をサポートするもので、自治体(神奈川県)が運営しているものです。

登録・利用は無料。

歩数、距離、運動時間、消費カロリーを自動で記録します。

使っている薬、連絡先など健康情報の登録をしておけば、いざというとき

医師に見せることができます。

アプリを立ち上げると、

取組みが項目ごとにグラフになって表示されます。

歩数、消費エネルギー等、

活動が可視化され、一目で伝わります。

13.痛みはシグナル (無理しない)

始めたばかりの頃、

5分も歩くと痛みが出てきていました。

負荷をかけたいと思っていたので、ぐんぐん歩いていたのです。

早歩き、です。(時速5~6Km)

この痛み、

思い起こすと子どもの頃に経験していました。

スケートに行くと必ず痛くなっていました。

リンクに出て、滑り出すと痛くなってくるのです。

調べてみて分かりました。

「前脛骨筋」という名前の筋肉です。その過剰な使い方が原因のようでした。

痛みは、

無理をしているというシグナルです。

そのときは、休憩が一番。無理は禁物です。

14.眠っている暗唱脳

脳の働きの中で

「暗唱」という作業は、使わなければ眠っているようです。

暗唱を始めたことで、その歯車が回りだしたのかもしれません。

徐々に時間をかけないでも暗唱ができるようになりました。

覚えることが苦に思わなくなります。

暗唱できるレパートリーがぐんと増えていく気がしてきます。