てこのはたらき

その授業シナリオです。

授業づくりの参考にしていただけたら、幸いです。

このシナリオは、2020年に実際に行った授業を元にしています。

当時は、コロナ感染拡大を抑える観点から授業をする上でいくつか制約がありました。

グループでの実験をしない、話し合いは5分程度にとどめる等です。

そのような中での取り組みであることを予めご了承ください。

1.授業の第一声 重いものを持ったこと ある? →Jump there.

2.教科書の定義をおさえる 「てこ」ってなに? →Jump there.

3.楽に持ち上がるのはどこ? →Jump there.

4.結果の表し方 (手応えは大、中、小で) →Jump there.

5.実験 場づくりと注意 →Jump there.

6.「実験用てこ」を使う 「水平」とは何か? →Jump there.

・手応えは重さで表せる

・「実験用てこ」の問題点

7.きまりを確かめる →Jump there.

・適用問題 ・発展問題

8.郵便物の重さをはかる天秤づくり (封筒の重さは?) →Jump there.

1.授業の第一声

授業のはじまりと同時に投げかけます。

重いものを持ったことがありますか?

前列から順番に聞いていきます。

このようにすると、教室は一気に緊張に包まれます。

反応は、芳しくありません。

重いものを持ったことのある経験はなさそうです。

買い物についていって、米袋を持ったとか、

引っ越しの手伝いで、タンスを運んだとか返ってきました。

大人でも、重いものを持つことはそうはありません。

ましてや、棒をてことして使う場面などまずありません。

ならば、

授業で「重い!」という体験を子ども達にさせたいと思いました。

生活の中で体験しえないからこそ、学校で行うべきです。

持ち上げてみよう

手始めは、「重い」を体感することです。

とびきり重いものを用意していました。

授業前に廊下の隅に置いておきました。

大掃除のときに使っているワックスの入れ物です。

かなり重くしてありますが、誰かこれを持ち上げてみてください。

と言いつつ、「それ」を教室に運び入れます。

子ども達は、なに? なに? と乗り出してきました。

ワックスの容器(20L)には砂袋と石が入れてあります。

その重さは、保健室の体重計で計ると40Kgほど。

我も我も、と手が挙がりました。

持ち上げる際の条件を伝えておきます。

・10cm以上は上げないこと。 (足の上に落ちると怪我をする)

・トライする人は、軍手をすること。 (感染対策も兼ねる)

代表者5,6名にやってもらいました。

さすが6年生。女子も含めてどの子も難なく上げてしまいました。

面目躍如となったところで、投げかけます。

もう少し、楽に持ち上げるにはどうしたらいいでしょうか。

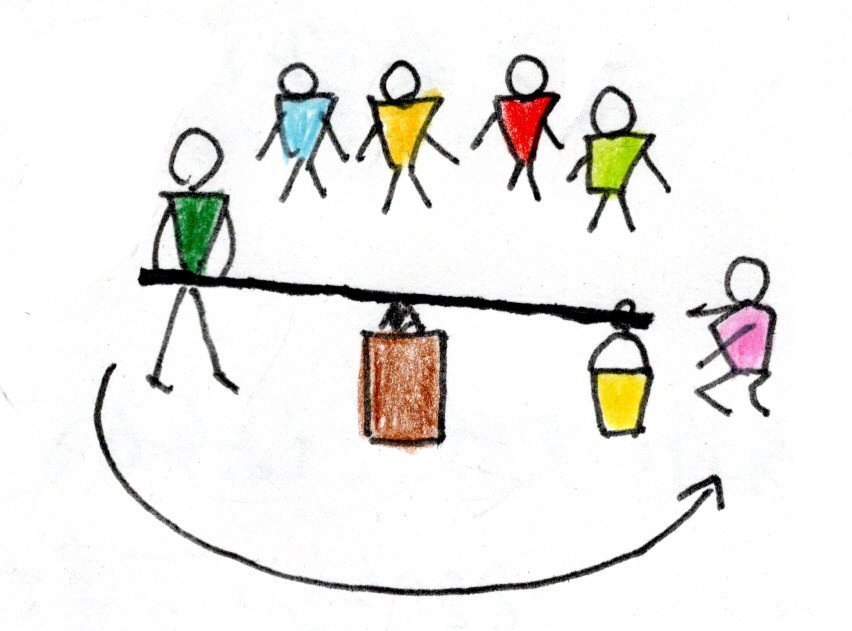

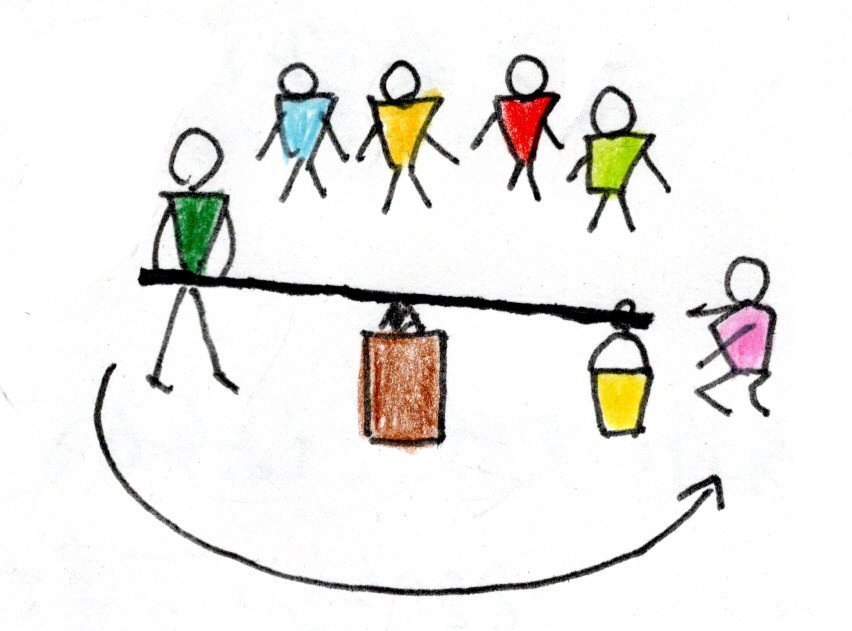

楽に持ち上げるには?

方法が思い付いた人から、黒板に書きに来るよう言いました。

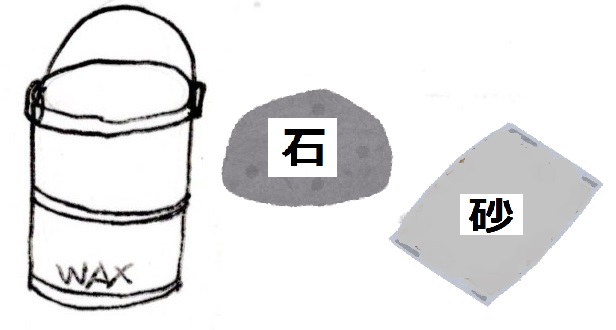

※右の写真は小黒板に書いている様子。

但し、この時の理科授業ではありません。

書き終わったものから1つ1つ全員で見ていきます。

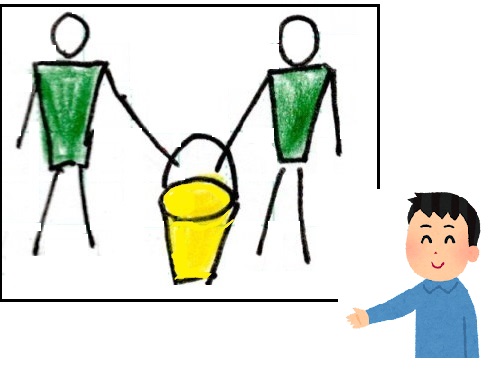

まず、この図から。

二人で持てば楽、というわけです。

そうきたか、と思っていると

「だったら・・・」と言って手が挙がりました。

はい、Bさん。

「5,6人で持てば、もっと楽です」(笑)

そりゃ、そーだ。

更に、別な子どもが手を挙げて

「僕なら何もしなくてもバケツを持ち上げられるよ」

と得意げに言います。

みんなが、機械を使うのだろうと思っていると、

「弟にやらせます!」 って言い放ったものですから、爆笑でした。

笑いが起こる。

こんなとき子ども達は、授業は楽しい、と感じます。

棒を使って持ち上げる。

教科書に出ている、その考えも重複して出されていました。

その前に、

こんな図を書いた子どもがいたので、同様に扱っておきます。

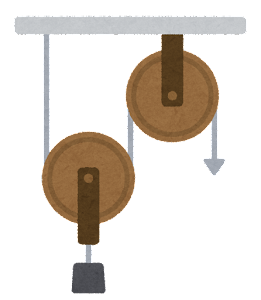

動滑車です。

説明をしてもらいました。

この方法なら、重さは半分になります。

すごいねー、

とほめましたが、ほとんどの子どもはきょとんとしていました。

「輪軸と滑車」は、中学受験で出てくるようです。

2.「てこ」って何? (教科書の定義をおさえる)

棒をてこにして持ち上げる。

この図を書いている子ども達は多くいました。

予習か何かで、すでに知っていたのでしょう。

図の説明をしてもらうと

「てこ」という言葉を使っていました。

そこで、全員に問い返してみます。

今、説明の中に「てこ」という言葉がありましたが、

「てこ」って何ですか?

しーん、としてしまいました。

棒を使って小さな力で重いものを動かすもの(しかけ)

くらいは言ってくれるかと思っていたのですが、難しいようでした。

単元名にもなっているこの言葉。

教科書がどのように説明しているか見てみることにします。

定義を読み、図を書く

「てこ」とは何か?

教科書の説明している部分を各自読むように指示します。

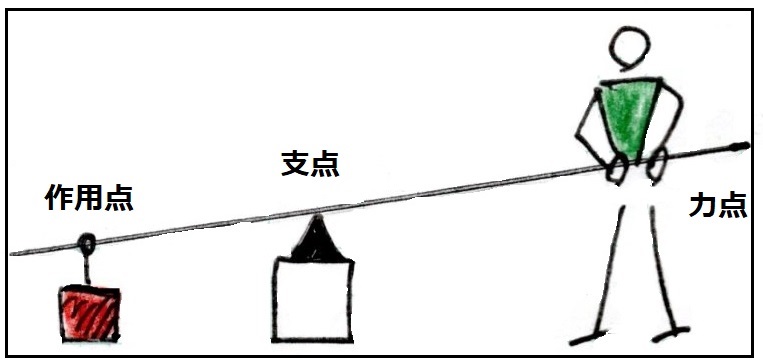

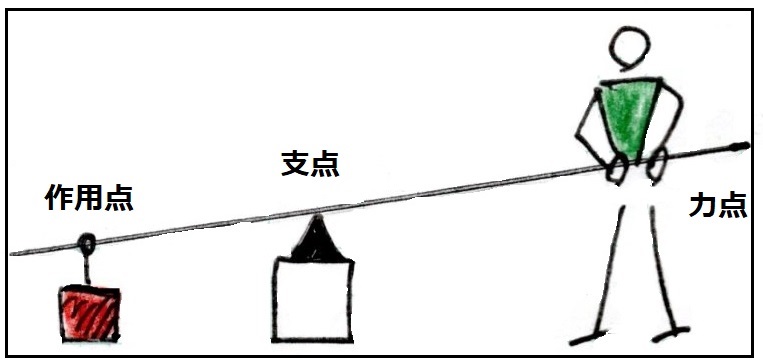

『棒のある1点を支えにして、棒の一部に力を加え、物を持ち上げたり、動かしたりするもの。』

※2社の教科書を調べましたが、表現はほぼ同じです。

この文を一読しただけで、「てこ」とは何か理解したでしょうか?

否です。 もう少し丁寧に指導します。

ノートに「てこ」の図を描きましょう。

初めに直線を描きます。このように・・・ と言ったら黒板を見てね。

直線の長さを7cmと決め、大きさを指定します。

ノートに丁度良く収まるようにするためです。

やや直線はやや傾けて、右上がりに書くよう指示します。

黒板と同時に書き上がるようにします。

ペアで確認し合う

教科書の説明文に「棒のある一点を支えにして」とありますが、

それは今描いた図のどこのことですか、指を置いてごらんなさい。

はい、お隣さんの指を見て見ましょう。同じところを指していますか?

今、指を置いているところは、名前があります。

「支点」と言います。

「支点」という学習用語を教えたら、すぐに問い返しをします。

「支点」って、なあに? と聞きます。

教科書の説明文の語順を入れ替えて「棒を支えている一点」と答える子がいます。

作用点と力点も同様に指を置かせます。

そして、この3点は重要な学習用語であることを伝えます。

図の隣に学習用語とその説明を書かせます。

支点・・・棒を支えているところ(位置)

力点・・・力を加えるところ(位置)

作用点・・力が働いているところ(位置)

3.楽に持ち上がるのはどこ?

「てこのはたらき」の授業。

ここまででてこの定義と用語をおさえました。

そこで問題文を板書します。

てこをどのように使えば、より小さな力で持ち上げることができるのだろう。

と投げかけると、

子ども達は次なる活動を進んで始める、なんてことは絶対ありません。

ノートに写すだけでOK。

その内容で授業を進めますよ、という宣言みたいなものですから。

言葉を変えて投げかけます。

てこを使えば、必ず楽に重いものが持ち上げられますよね?

しーんとしてしまいました。

すべった感じです。

「てこ」とは重いものを楽に持ち上げられるもの というイメージで授業は進んできました。

今更先生は、いったい何を言っているだろう、と。

あるいは、

教科書の「てこ」の説明では、

「楽に」持ち上げるものとは書いていない、

だから、先生のこの問いはおかしい、と思ったかもしれません。

すべった感がして、

混乱を招いているような状況になったら、即座に切り替え。

具体的な場面を提示します。

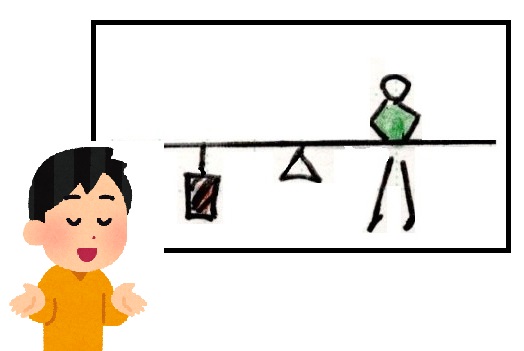

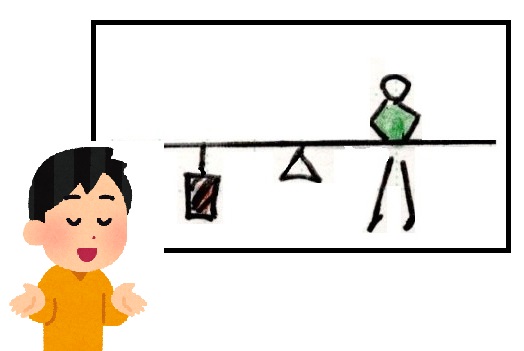

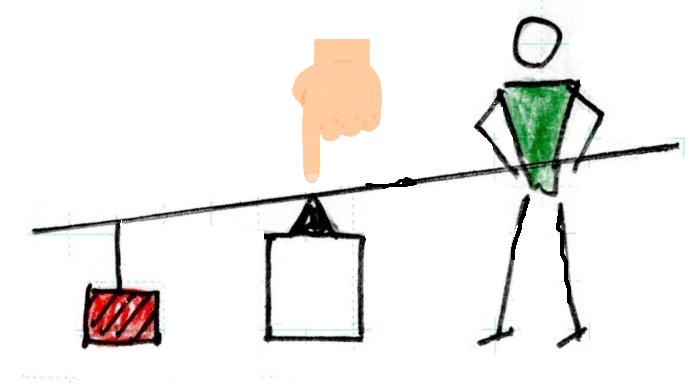

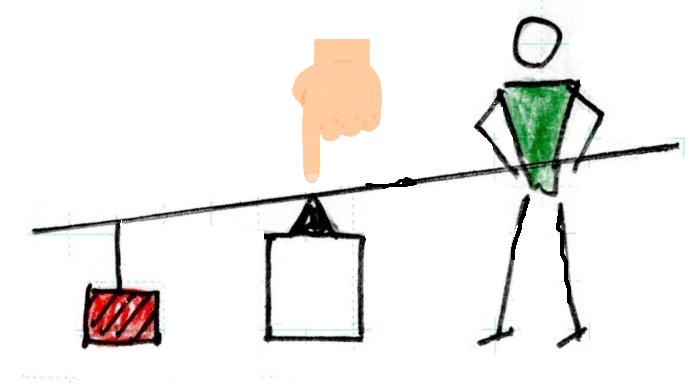

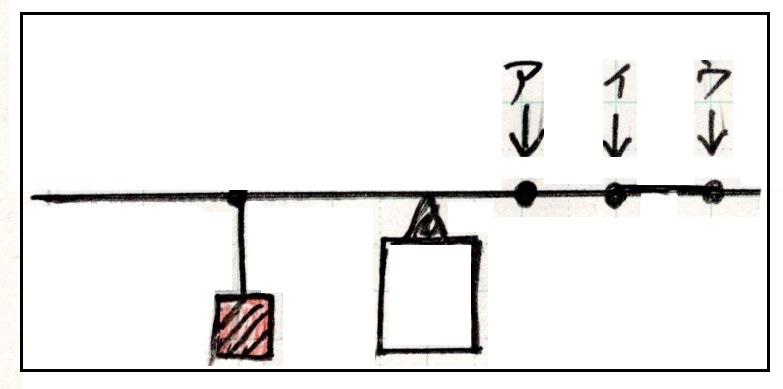

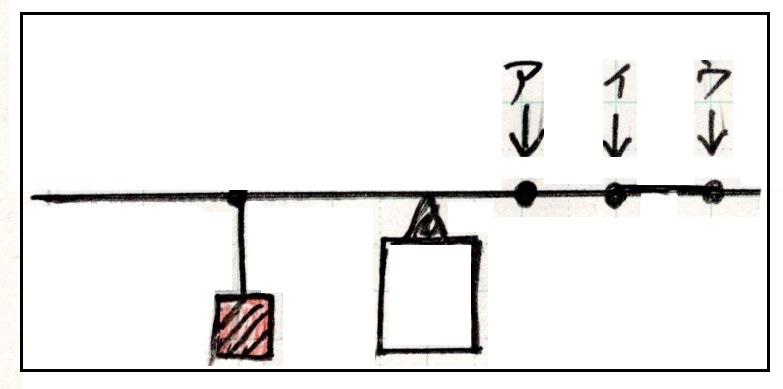

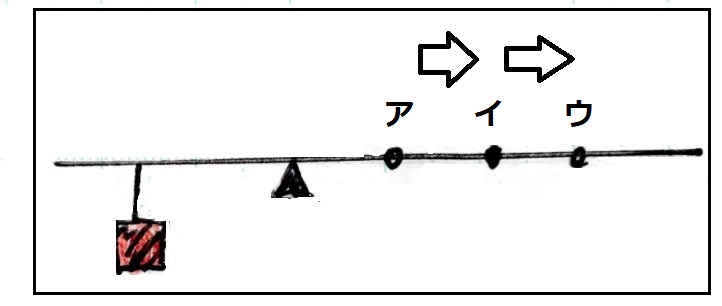

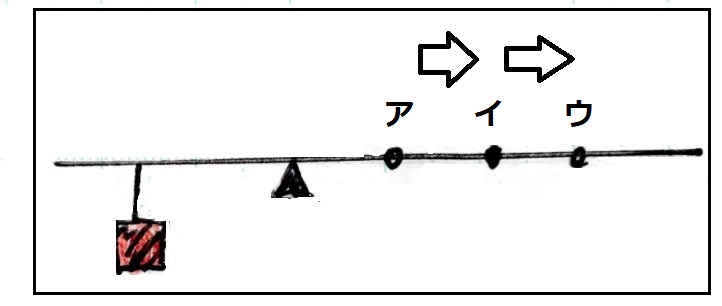

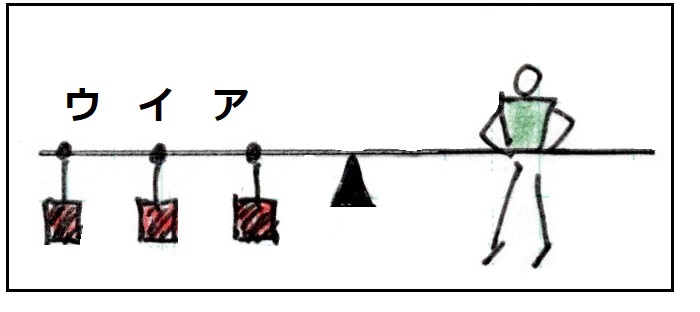

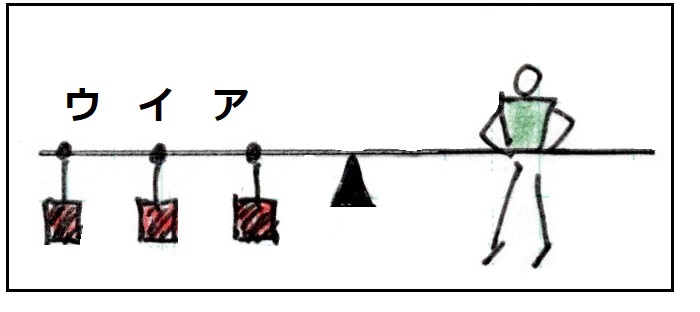

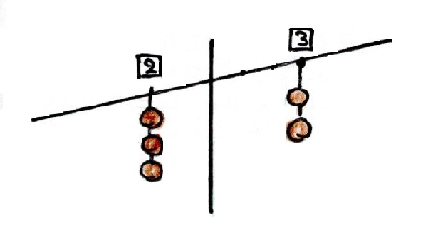

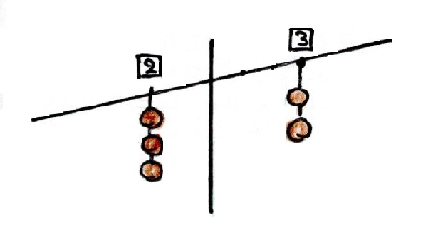

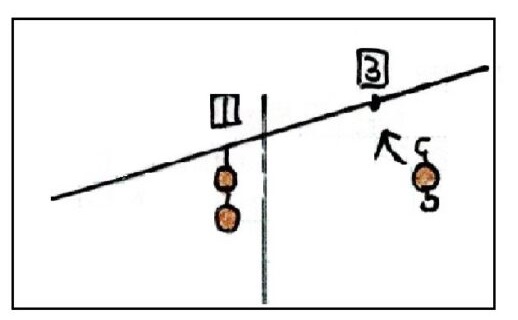

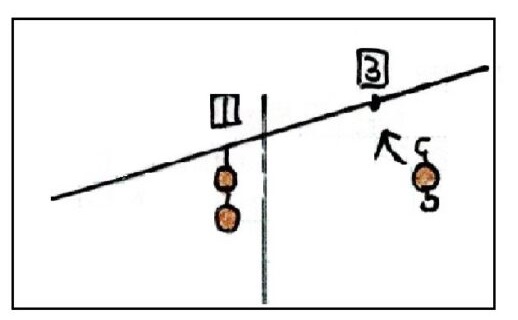

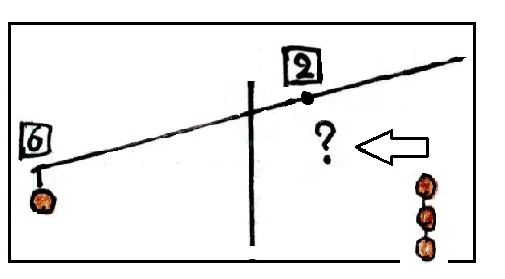

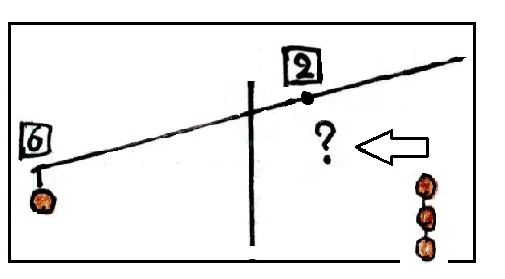

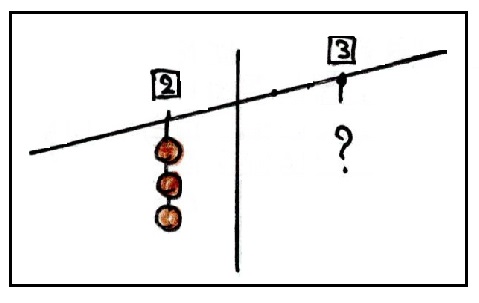

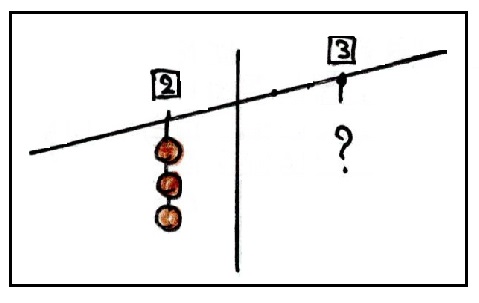

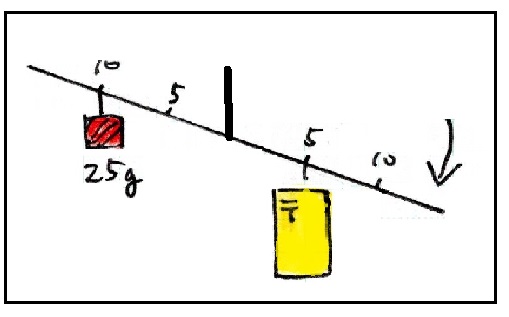

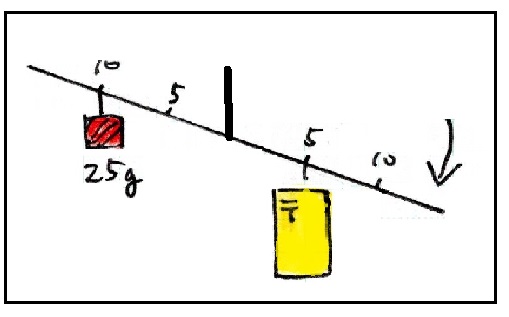

より小さな力で上がるのは、アイウのどこか?

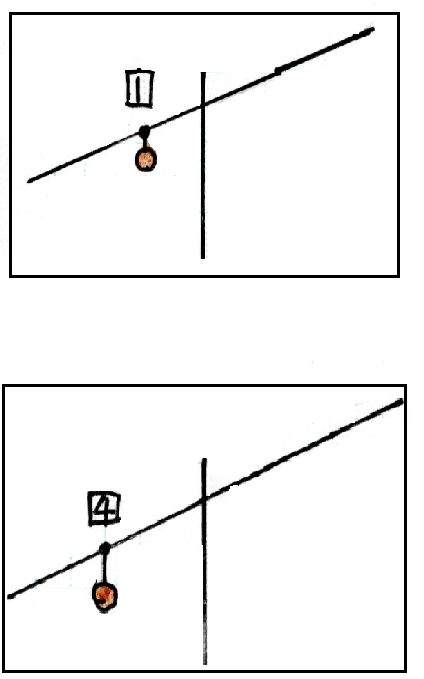

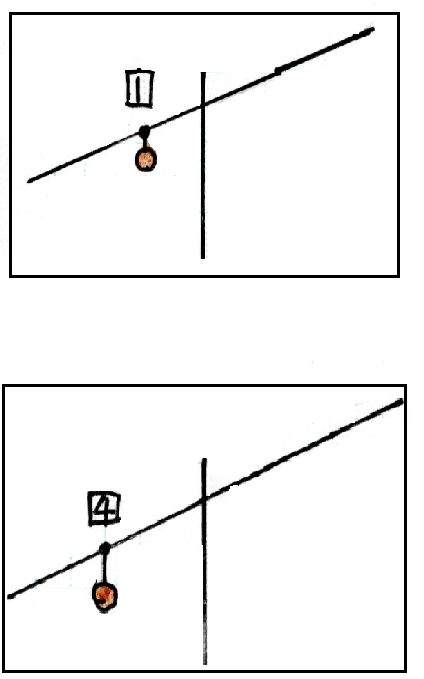

下図を提示して問います。

より小さな力で上がるのは、アイウのどこでしょう。

ウに多くの手が挙がりました。

すぐにやってみればいいのですが、

子ども達と理科室へ行く前に確かめておきます。

この実験をするとき、変えていくのは、何ですか?

押すところです。つまり変えていくのは、力点の位置です。

多くの子どもは、支点から力点までの距離、という言い方はしません。

そこで、学習用語を2つ使って別な表現で言ってみましょう、と投げかけます。

この後の学習で使わせたい表現だからです。

小さい力で持ち上げられるのは、みなさん「ウ」と予想しました。

「ウ」とは、どういうところですか?

支点から力点までの距離が一番長いところ。

このように言えたら、学習の適用力があります。

次は、その逆です。

では、変えないのは何ですか? 12文字くらいで表現できますよね?

表現の仕方を理解した子ども達は、

「支点から作用点までの距離」と答えます。

次に、

変えていくものを1つにして実験をしないと比較ができなくなってしまうことを説明させます。

子ども達は、実験をしたくてうずうずしてきたようですが、まだです。

4.結果の書き方

実験をする前に、結果の書き方を指導します。

T:てごたえは、大 中 小 で表現しましょう。自分が感じた手応えに〇をします。

結果(手応え)

ア 大 中 小

イ 大 中 小

ウ 大 中 小

ここまで指導して、ようやく実験です。

5.実験

「てこのはたらき」 いよいよ実験です。

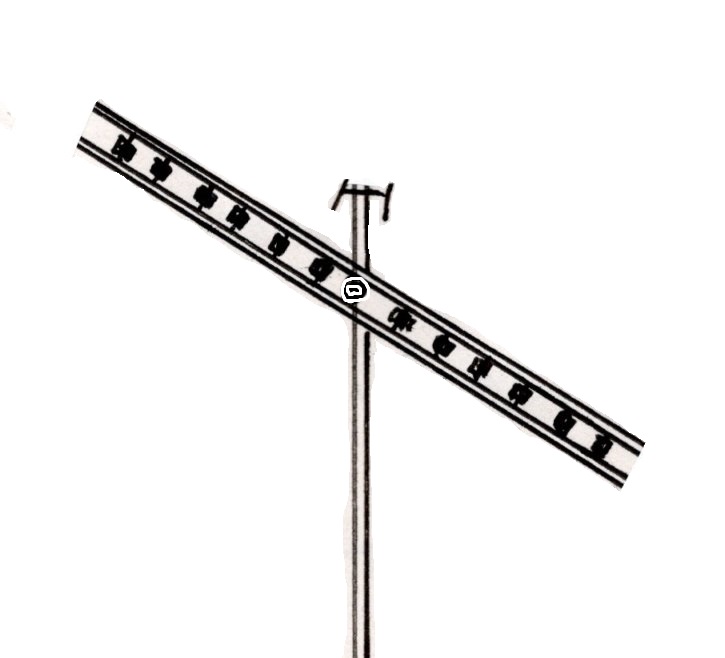

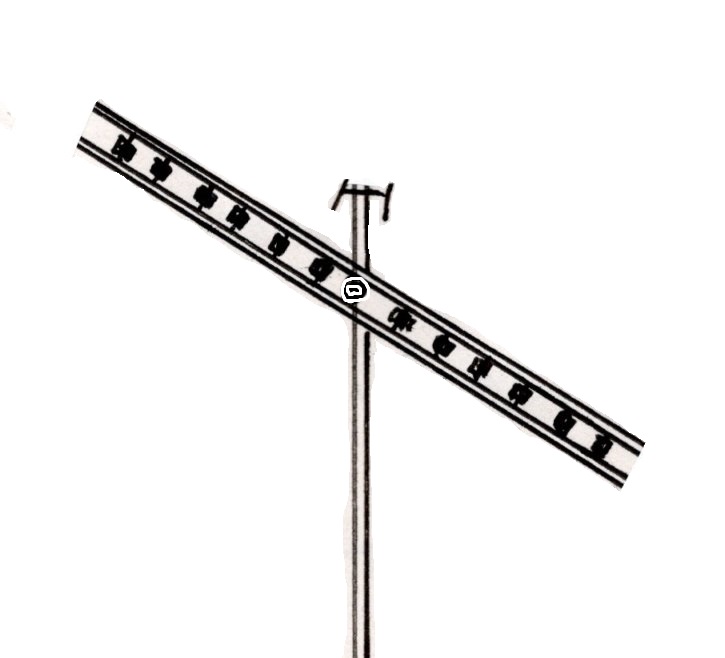

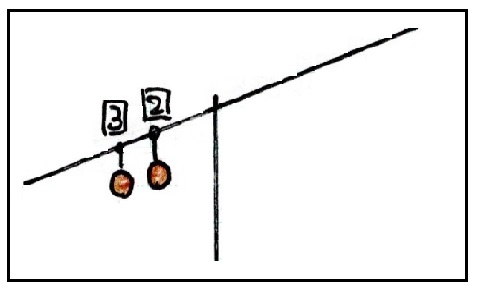

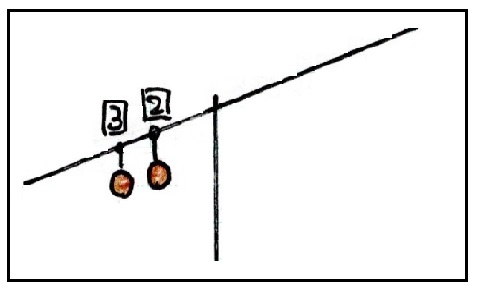

下図のような場を6か所つくりました。他のグループとは距離をおくように設置します。

実験をする直前に、説明と注意をします。

実験前の指示

・軍手をする。

・交代して全員が行う。(やらない子どもがいる)

・急に手を離さない。(けがをする)

・支点に指を入れない。(けがをする)

・補助役を1人つける。補助は、バケツの位置を修正する。

・力点の位置の変え方はア→イ→ウでも逆からでもいい。

・実験は何回かすること。グループで2巡くらいして結果とすること。

全てのグループが実験を終えなくても、見計らって終了。

片付けさせ、席に着かせます。(時間を持て余すグループは、目的外のことを始めます。)

結果の共有をします。

より小さな力で上がるのがウだと分かりました。

すなわち、支点と力点の距離がもっとも長い(ウ)ということです。

アもイもなくてどこも同じだった、という子も一人二人いますが、

そのように感じたのですから構いません。

あくまで「手応え」。

つっこみません。

ノートに考察を書かせる

ほとんどの人が、ウの手応えが一番軽いという結果でした。

このことからどんなことが言えますか?

力点、支点、手応えという言葉を使って書きましょう。

こんな表現になるはずです。

支点から力点までの距離を長くすると、手ごたえは小さく(楽に)なる。

回収したノートに感想を書いていた子ども達がいました。

ウはめっちゃ軽かった。

アの2倍くらいは軽く感じた。てこのはたらきはすごい。

アは、想像以上に重たい。

押すところが違うだけで、こんなに手応えが変わるなんてすごい。

作用点の位置は変えないきまりだったけど、変えてみたらどうだろうか。

実は実験中、

作用点の位置を変えたらどうなるか、を確かめていたグループがありました。

大いにほめるべきですが、とりあげません。

次に行うからです。

作用点の位置を変える

次は、

作用点の位置を変えて手応えを実感させます。

図(あらかじめ書いておいたもの)を提示して投げかけます。

T:これは、どういう条件の実験でしょうか?

・支点から力点までの距離は変えない

・支点から作用点までの距離をア→イ→ウと変えていく

とおさえ、投げかけます。

アからウへ 作用点の位置を変えていくと、

手応えはどうなるか、予想を言ってみましょう。Gさんからどうぞ。

アからウへ変えていくと手ごたえが大きくなっていきます。

つまり、支点から作用点が遠くなると、手応えは大きくなると思います。

以後の授業の様子については、割愛します。

6.「実験用てこ」を使う

この時間からは、

「水平になってつり合う」が大切なキーワードになります。

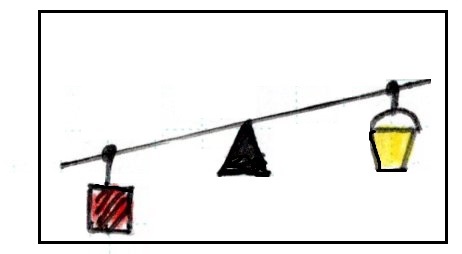

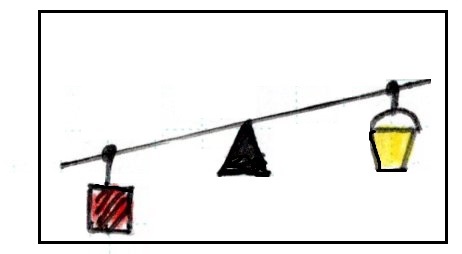

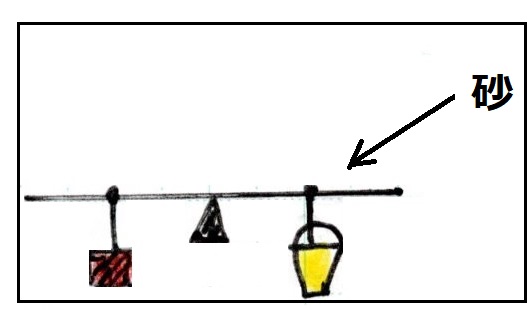

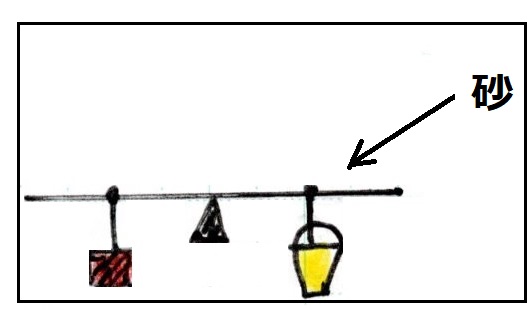

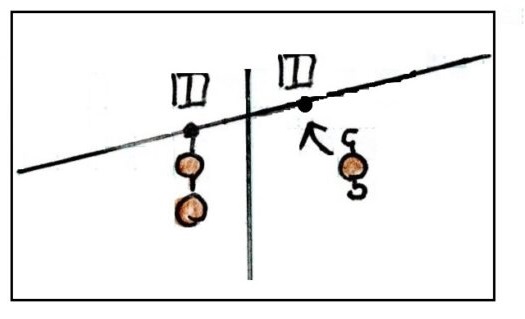

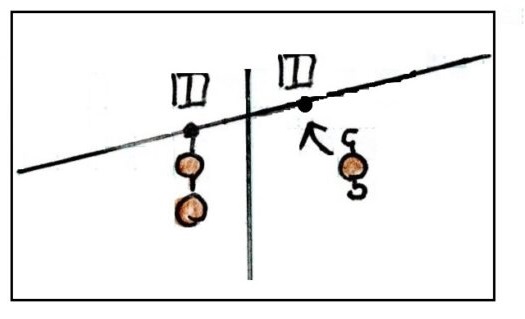

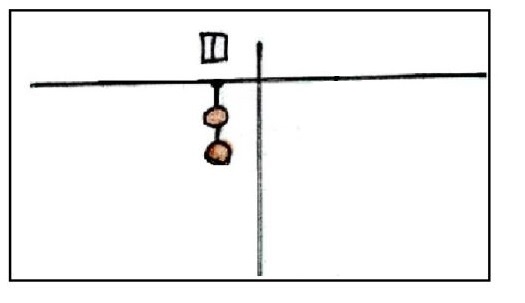

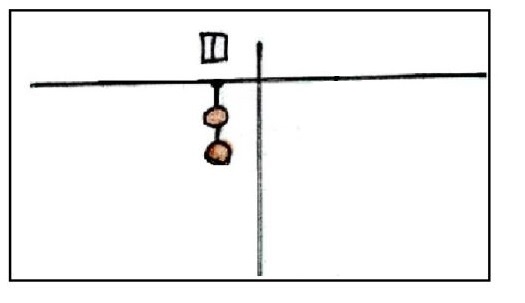

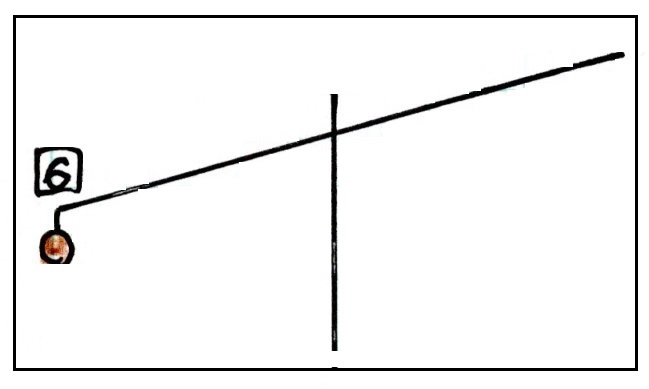

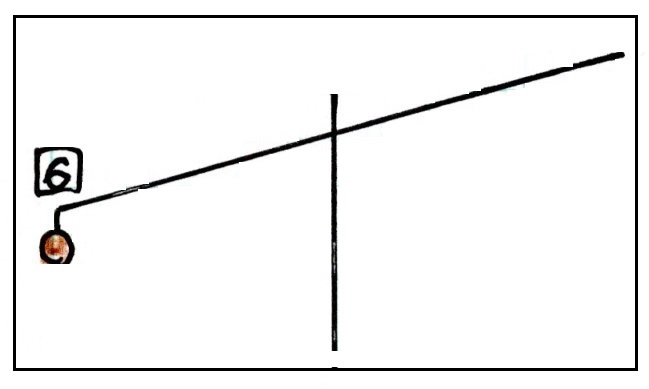

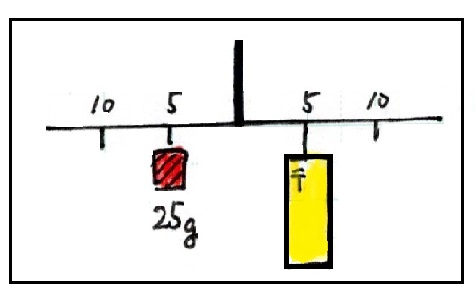

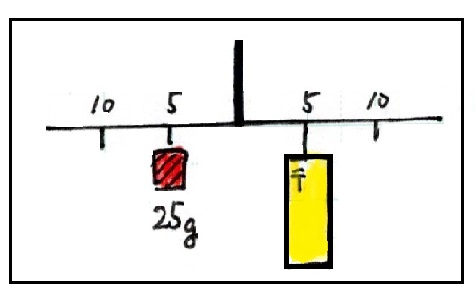

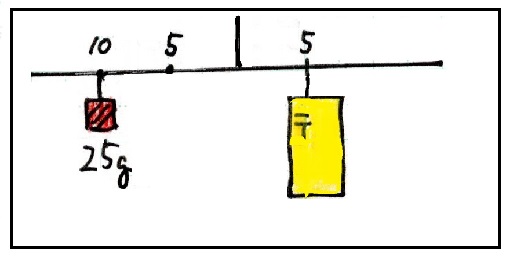

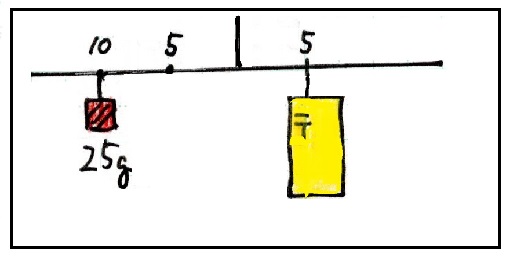

下図を提示し、授業を始めていきます。

T:棒が傾いていますね。

みなさんなら、この様子をどのように表現しますか?

子ども達は言い淀んでいます。

すぐに続けます。

左が下がっている、と言いますね。

右のバケツが上がっていると言ってもいいですが・・・

そのバケツに砂を入れていくと、こうなりました。

T:この状態になったとき、何と言いますか?

C:釣り合っている。

T:そう。

水平になってつり合う、と言います。

ここで少々脱線します。

子ども達に「水平ってなに?」と聞いてみます。

子ども達の中には「平らなこと」とか「平行になっていること」とか言いますが、

水平とは、水面のように平らなことです。

時間があれば、辞書を引かせます。

知識を確実なものにします。

理科の授業ですが、間違ったまま中学へ送り出せませんので、指導します。

「水平につり合う」という表現を以後フツーに使えるようにします。

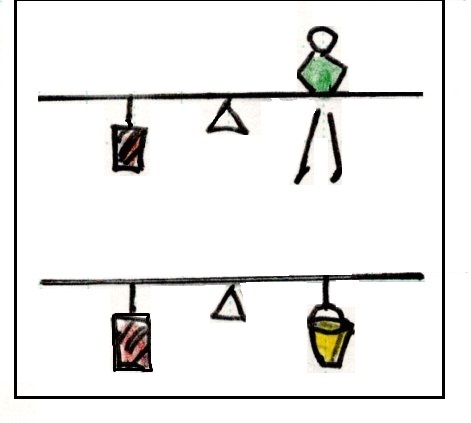

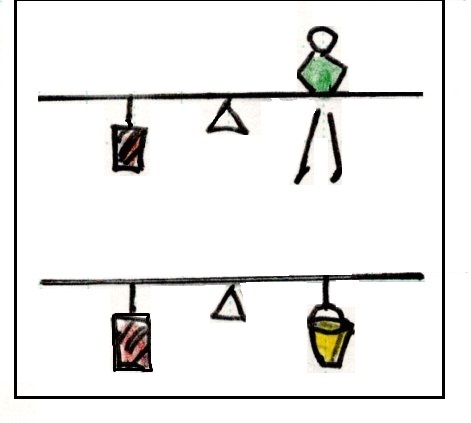

手応えは重さで表せる

図を提示して説明します。

T:水平になってつり合っていますね。

手応えの大きさは、この図で言うと何と同じですか?

そう、バケツの重さと同じ、と見ることができますね。

バケツの重さが1Kgなら、

押している力は1Kgと数字で表せますね。

つまり、「手応え」は、重さとして数字で表せますね。

そこで板書します。

力点に加える力の大きさ = バケツ(おもり)の重さ

6.「実験用てこ」の登場

「てこのはたらき」を調べていきます。

この器具が適しています。

教卓の下から「実験用てこ」を取り出すと子ども達の目が集まります。

じゃ~ん。

実験用てこ、と言います。

水平につり合うかどうか調べるのに、これを使います。

各部の名称を教えます。(うで、支点、めもり)

おもりを付けない状態で水平につり合うことを見せます。

実は、細工をしています。

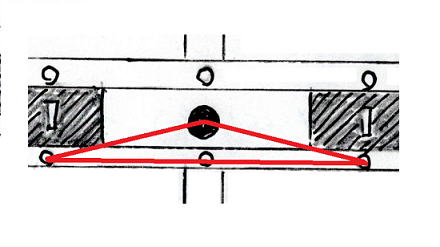

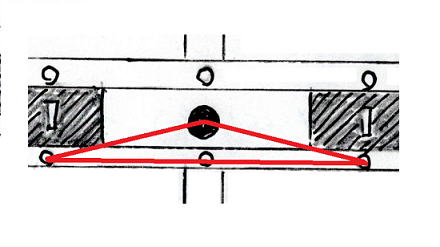

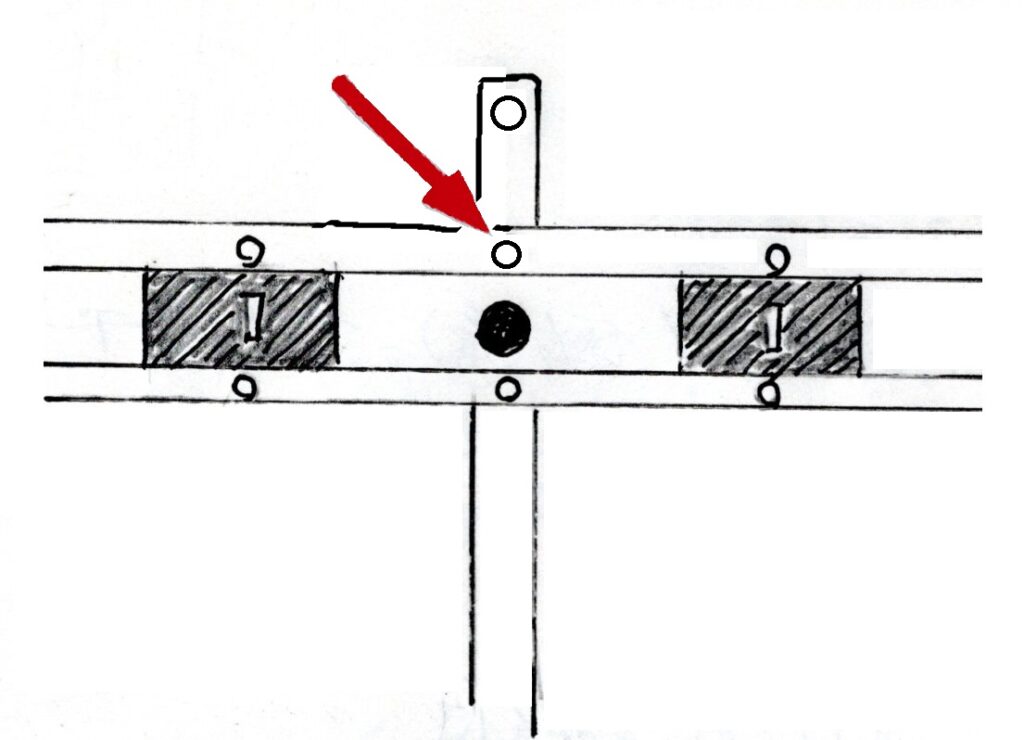

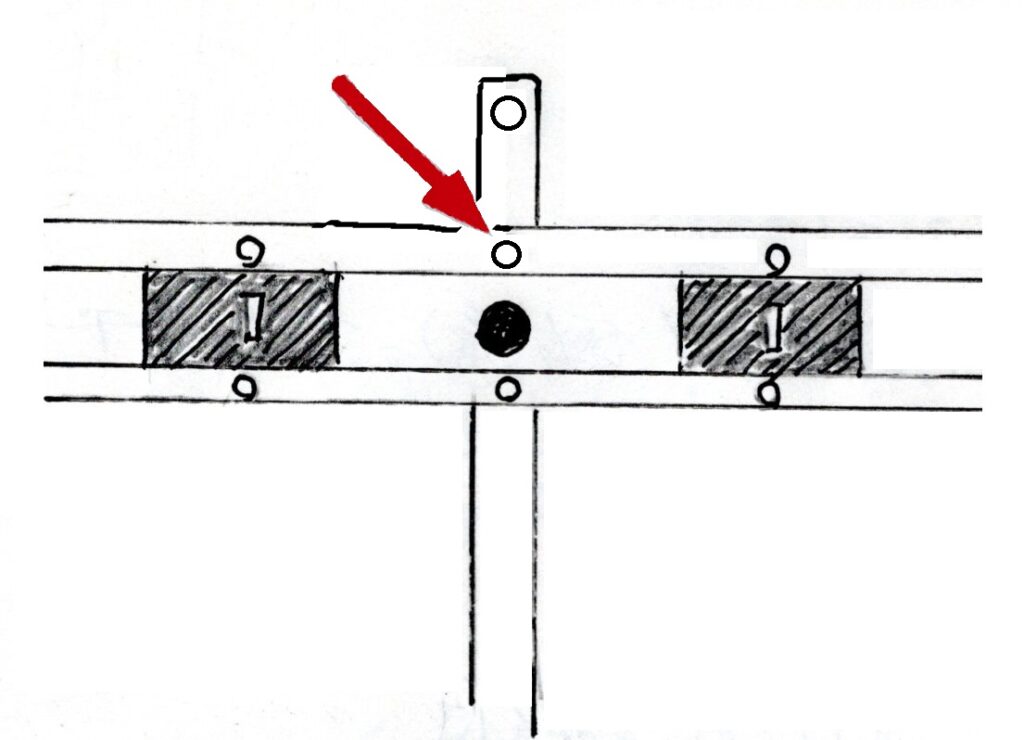

水平にならない、という問題

「左右の腕におもりをつけないとき、てこの腕は水平につり合う。」

教科書にこう書かれていますが、実はこの実験器具はそうなりません。

ある条件下では、おもりをつけないのに腕は水平にならないのです。

どういうことか。

腕を斜めにして手を離せば斜めのままで静止します。

この状態は、水平ではありません。

もちろん、水平にして停めれば水平のままです。

これは、教科書の書かれているとおりではありません。

教科書の写真では、

腕の真ん中(●)を支点としています。

そこを頂点とすると、左右のおもりの穴との3点は

二等辺三角形となっています。

このおもりの穴が支点から離れるにつれ、

二等辺三角形の頂角は開いていき、直線に近くなります。

このとき「腕を傾けるモーメント」はわずかで、左右に振れる運動にはいたりいません。

すなわち、腕を傾ければ傾いたままで静止。

水平にはならないままで静止してしまうというわけです。

腕の真ん中(●)を支点にしておもりをつけるとどうなるか、やってみます。

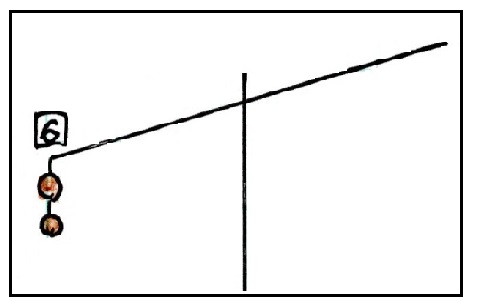

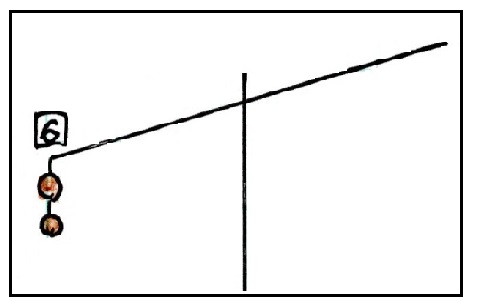

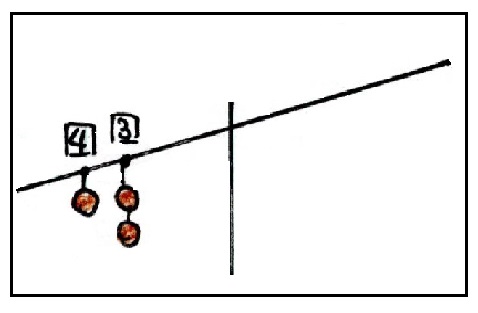

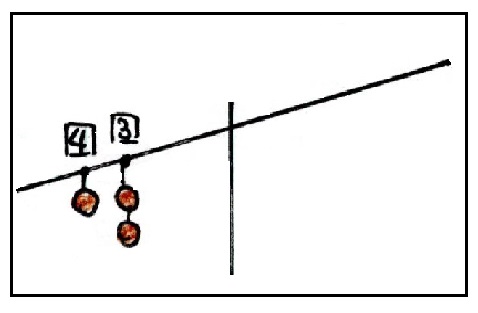

左の腕2に30g、右の腕3に20gのおもりをつけます。

腕を傾けて手を離すと、そのままで静止します。

左右の腕が同じモーメントなのにもかかわらず、

水平にはなっていません。(右図)

この腕の状態状態を見れば、左が重いとなります。

つり合った、とは言えないわけです。

もちろん、手を添えて水平にしてやれば、水平の状態で静止します。

子ども達はハテナとなり、混乱します。

支点は、ここにする!

解決策は、支点を●の上の穴にすることです。

子ども達に実験をさせるときはそこを支点にしました。

これは教科書の写真と異なります。

赤い矢印が指している穴を支点にすれば、

腕を傾ける働きが左右で同じであれば、

水平になって静止します。

なぜ、教科書では 真ん中の●を支点 としているのでしょうか?

● を支点とすれば、距離を表す数字(1~6)が一直線上に見えるからだと思われます。

※NHK for School の動画を見ると、支点は腕の上部になっています。

てこ実験機がつりあう場合 | NHK for School

「実験用てこ」の問題

てこのはたらきの授業

「実験用てこ」を使った適用問題に移ります。

問題を投げかけ、その答えを実際に演示して見せていきました。

授業の準備として、前もって問題となる図を書いておくと効率的です。

(授業中に書いてもいいのですが、テンポは淀みます。)

まず、基本問題から。

図を提示し、発問しました。

水平につり合うようにするには、どこにおもりをつけますか?

ただし、つけるおもりは1個とします。

上の図は、右の腕1のところです。

下の図は、右の腕4のところでつり合います。

発言の通りにおもりをつけてみると、水平になりました。

そこで、理由を問います。

なぜ、水平になってつり合ったのですか?

子ども達は、意外と言えません。

教科書をよく見ると、答えが書いてあります。

気が付いた子どもが発言します。

支点から左右等しい距離に、同じ重さのおもりをつけたからです。

次に、水平につり合うときのきまりを導き出します。

「実験用てこ」を教卓に乗せ、子ども達に答えさせ、その場でして見せます。

T:右の腕1に、おもりを1つ付けます。

どうなりますか?

C:変わりません。左の腕が下がったままです。

T:右の腕3に、おもりを1つ付けます。

どうなりますか?

C:右の腕が、下がります。

T:水平になってつり合うには、どこにおもりを付けたらいいでしょう。

ただし、おもりは1つです。

C:右の腕2のところに、おもりを1つ付けます。

問い返し

発言のとおり、おもりを吊るします。

おお! 水平につり合いましたね。

1⃣がダメ、3⃣がダメだから、真ん中の2⃣だったのですね。

当然違います。

これは、ボケです。

すぐに反応があって、指名すると前に出てきて式を言い始めました。

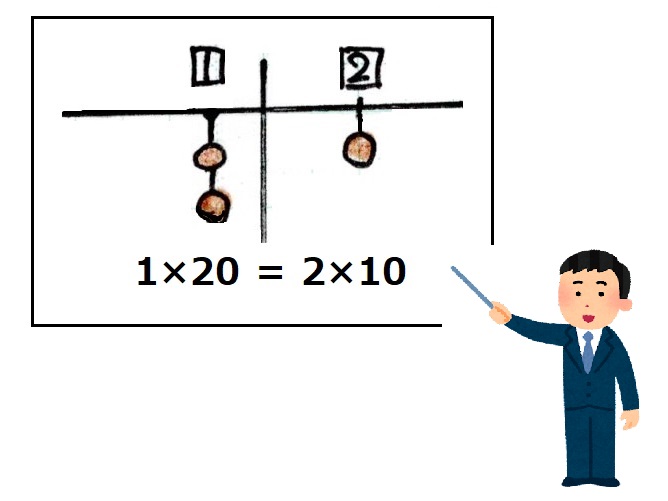

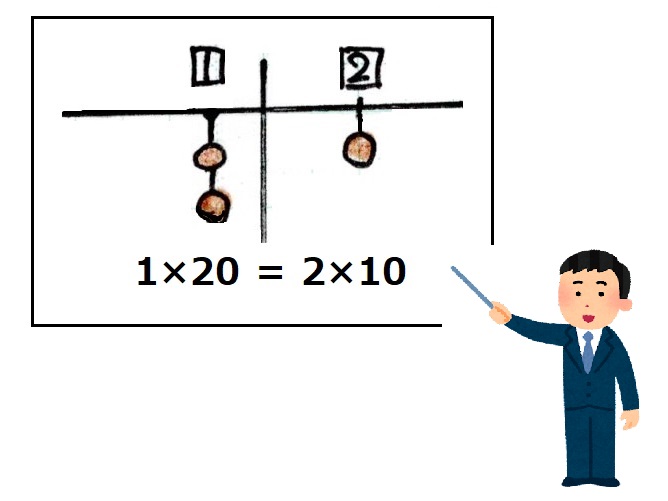

式とは、「1×20 = 2 × 10」です。

これを板書し、子ども達に投げかけました。問い返すのです。

式 1×20 = 2 × 10 って

どういうことですか?

距離×重さ をしています。

その答えが、左右同じになっています。

左の腕が 1×20 で20。

右の腕は距離が2だから10gをつければ

両方が20になって、つり合います。

二人の発言をストレートに理解する子どもは少数です。

そこで、授業者の出番となります。

7.てこのきまり

これより「てこのきまり」に気づかせていきます。

右の腕1に、何個付けたら水平につり合いますか?

子ども達は「6個」と答えます。

やってみましょう。・・・OH! ホンマや。

「先生、何で関西弁?」

では、右の腕2のところだったら何個?

「3個です。」

おお! おうてますねぇ。水平になってつり合いました。

何か、見えてきた人いますか? それは、3文字なんですけど・・・

3文字と言われて、

ああそうかと閃いたらしく挙手が増えだしました。

見えてきたものとは、き・ま・り!です。

すかさず投げかけます。

7.きまりを確かめる

水平になってつり合うとき、どのようなきまりがあるのだろうか。

これまでにすでに何人かが発言をしています。

ノートに書くように指示します。

机間を見て回ると以下のような文を書いていました。

それを全体に伝え、どういうことか調べていくよう投げかけました。

実験の仕方を説明します。

1.左の腕6におもりを1個(10g)を吊るす。

2.右の腕におもりを吊るし、

つり合うときの距離とおもりの重さを記録する。

変えないことは、何ですか?

「左の腕のおもりの位置と重さです。」と返ってくればOKです。

T:では、変えるのは?

「右の腕のおもりの位置と重さです。」と返ってくればOKです。

実験の際の留意事項

実験をさせる前に指導します。

留意事項

1.二人で実験用てこ1台を使う。おもり(1つ10g)は7個。

(注意:それ以上を配ると、違うことを始めます。)

2.左の腕6におもりを1つつけ、変えない。

3.ペアで行う(2人でてこ1台を使う)

3.実験は3分程度とする。

4.結果は表に記入する。

5.時間があったら、分かったこと、気が付いたことを書く。

3分ほどで切り、分かったこと、気が付いたことを発表させます。

支点からの距離が遠くなると、つるすおもりの数は少なくなります。

支点からの距離が2倍、3倍・・になると、おもりは1/2、1/3・・になります。

腕の右も左も、重さと距離をかけると60になっています。

これらの発言を受けて、言葉の式をつくります。

積の「60」とは、

「腕をかたむけるはたらき」の大きさを表したもの、とします。

てこの腕が水平につり合うときは、次の式になる、とおさえます。

左の腕をかたむけるはたらき 右の腕をかたむけるはたらき

(おもりの重さ)×(支点からの距離) = (おもりの重さ)×(支点からの距離)

この言葉の式は必ず

(おもりの重さ)×(支点からの距離)としなければいけません。

テストで〇にしません、と伝えておきます。

上学年での学習につながってくるからです。

適用問題

見出した「てこのきまり」を適用する問題を出します。

小黒板に書いておき、テンポよく提示していきます。

右の腕3に10gのおもりをいくつ付けますか?

(児)2個です。20gです。

水平につり合うときの式を使って書いてごらん。

書けない子どもがいるので、教えます。

30×2 = □ ×3

以上は、練習です。

左の腕6におもりを2個つけたとき、水平につり合う場合を求めさせます。

これは、5通り出てきます。

配ったおもりが7つでは足りないので、融通し合って確かめていました。

発展問題

課題を終えると、子ども達はいろいろと試しだします。

数か所におもりをぶらさげてつり合わせるのです。

ならば・・・と発展問題を出しました。

右の腕に一か所だけにおもりを付けるとしたら、どこに何個?

(児) 右の腕5に1つです。

それ、式にしたら?

(児) 10×2+10×3 = 10×5 です。

(児) 次の問題は、20×3+10×4 = 20×5 だから右の腕5に2個です。

腕の2か所におもりをつける場合は、つまり?

(児) 腕を傾けるはたらきは (重さ×距離)の和になっています。

子ども達に問題を作らせても面白いです。

5gのおもりが必要だったり、

腕の数字のないところに吊るす必要があったり、と。

「算数のようだ」という声が耳に入ります。

次回は、理科工作をしましょう、と投げかけます。

8.郵便物の重さをはかる天秤づくり

一通り学習を終えたら物づくりをします。

郵便物(封書)の重さを計る天秤づくりです。

子ども達が普段生活する中で、

封書にして郵送することは、まずありません。

その重さを計る天秤をつくっても、

使うことがないのでゴミになることは見えていますが、勉強にはなります。

学校で用意する物 ※100円ショップで揃えました

竹ひご、クリップ、チャック付きビニル袋、紙粘土(25g/人)

子ども達には封筒を用意させます。ダイレクトメールでOKです。

秤を作った後、実際に封筒の重さを計るときに使います。

また、糸、セロハンテープも各自のものを使います。

材料費を集金します。

必ず作り上げ、家の人に見せるように言っておきます。

封筒の重さは? (製作の前に問う)

作業の前にお勉強です。

この大きさの封筒を何といいますか?

定形郵便物です。

この言い方は子ども達にとっては初めてです。

いくらで送れるでしょうか?

それも知りません。

(無理もありません。郵便を使うことは皆無でしょう。)

目のいい子どもは分かります。

教科書に目をやれば書いてあります。

皆さんが持ってきた封筒は、いくらで送れるでしょうね。

じゃ~ん。

これが郵便料金が分かる秤です。

あらかじめ天秤を作っておき、見せます。

中心のところから5cm、10cmの位置にクリップがつけてあります。

※以下、使用する封筒も、定型のものです。

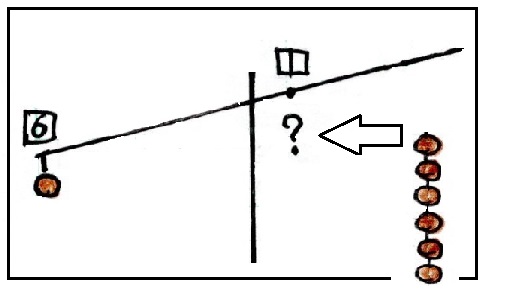

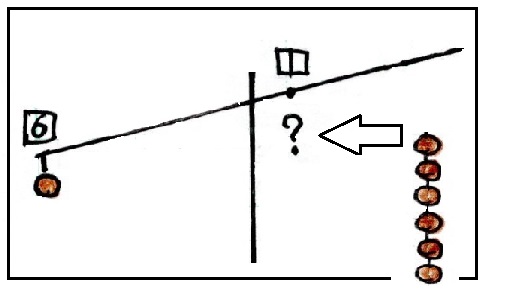

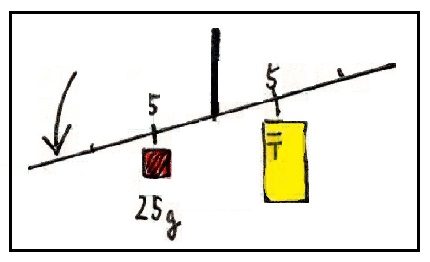

左側に25gのおもりをつけ、右側には封筒をつるします。

さあ、ここで問題です。

封筒の重さと郵便料金はいくらでしょう。

おもりと封筒は、支点から等距離で、水平につり合っています。

ということは封筒の重さは、おもりと同じだから、25gです。

料金は84円です。

国内の料金表(手紙・はがき) – 日本郵便 (japanpost.jp)

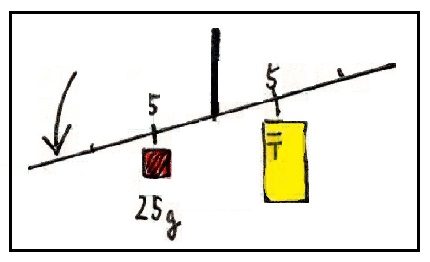

レベルを上げて

右図を見せて投げかけます。

この封筒の重さは何と表現しますか?

誰も言えません。

ヒントを出すとようやく「25g以下」と答えられました。

この封筒の料金は、50g以下なので94円です。

右図は容易に答えられます。

封筒の重さは「50g以上」です。

料金は郵便局で聞かないとわかりません。

さらにレベルを上げます。

この封筒(右図)の重さはわかりますよね?

説明してしまいます。

50gです。

左側が25×10。

右側を250にすればいいのですから、50gです。

まとめてから作業へ

ここで、まとめをします。

授業は、小刻みにまとめながら進めるようにします。

「この天秤で3つの重さが計れますね。」

と言うと、子ども達は、怪訝な顔をしました。

3つの重さとは

25g以下(84円)、25g~50g(94円)、50g以上(?円)です。

意外と難しいようでした。

使い方を学んだところで、

いよいよ天秤づくりとなりました。

詳述しません。

手先の器用さが求められ、上手くできない子どももいます。

・竹ひごの重心が決められません。水平にならないのです。

・糸を竹ひごやクリップに結び付けるのに時間がかかります。