教員は、「職人」です。

自ら身につけた技術をもって「楽しい授業」を創る専門家です。

授業は、

演劇やコンサートのように常にライブで、1コマ45分。

その一つひとつが「作品」です。

毎回、毎回、内容が変わり、1回こっきりの消耗品。

手直しして改良をすることもない。

だから手を抜けません。

今日も、その出来栄えが8割を超えるように準備して教室へ向かいます。

子ども達の実態が様々であるように、授業も様々あるべきです。

これからお読みいただく記事も、実践をとおした一つの例です。

現場のお役に立てたら幸いです。

この始まり方は?

授業の冒頭、このように投げかけたとします。

ご飯を口に入れて噛んでいると、だんだん甘くなってくる。

そんな経験をしたことはありますか?

子ども達はどう返してくるでしょう。

あります、あります!

ほんのりと甘いというかー。

親に教えられてやってみたら、そのとおり甘くなったんだよねー。

何でかなぁ。

先生、もしかして、今日はそれを調べるの?

こんな反応だったら、いいですね。

苦労はいりません。

授業は楽しく進行し、スムーズに流れていくでしょう。

しかしながら、まずそのような展開にはなりません。

子ども達はキョトンとしてると思われます。

そもそも、

噛んでいると甘くなることに気づいていません。

ご飯だけを味わうような食べ方を普段はしていませんし、

甘くなるよ、などと話しかける親御さんも少ないでしょう。

授業をするに当たっては、まず

この「ご飯が甘くなる」経験をすることが必要だと思いました。

子ども達の実態を揃える、ということです。

授業の準備

授業の終わりに次時の予告をしておきます。

ご飯をしばらく噛み続けていると、だんだん甘くなってきます。

それは本当か、各自で確かめておいてください。

給食時間になったら

号令係に「いただきます」の挨拶の前に言ってもらうようにします。

担任にも声をかけておきます。

今日の給食は、理科の先生から言われていた、

ご飯を噛んでいると甘くなってくるかを一番にしてください。

それでは、いただきまーす。

子ども達は、

ご飯が甘くなるのは、噛むことによって起こる「変化」と捉えるでしょうか。

とりあえず、授業を進める下地をつくっておきます。

本時の導入

本時となりました。

授業の冒頭、

黒板の隅に「8020」と書きます。

子ども達は何だろうと首を傾げています。

これは、「ハチマルニイマル」と読みます。

いったい、何でしょうか?

反応がないので、話してしまいます。

時間を使うところではありません。

T:80歳で20本以上自分の歯を残しましょう、という呼びかけです。

どうしてそんな呼びかけをしているのでしょうか。

※8020運動とは | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)

噛むことが健康にとって大切だからですか?

T:そのとおりです。

ところで、みなさんの歯の本数は何本ありますか。

子ども達の何人かが数えだしました。

口の中を舌でもそもそやっています。

20~24本くらいではないでしょうか。

15歳くらいには生えそろって28本になります。

一番奥に「親知らず」が生えると32本です。

みなさんは、その歯でご飯をよく噛んで味をみたのでした。

甘くなってきましたか?

口に入れたときは、味があんまりしませんでしたが、

噛んでいるとだんだん甘くなったような気がしました。

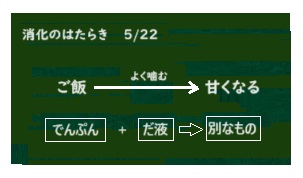

何人かの話を聞いてここまでを板書します。

そして、授業を前へ進めます。

T:ご飯は炭水化物です。 でんぷんといいますね。

何度も噛んでいると口の中でご飯は細かくなり、だ液と

よく混ざり合います。

それで甘くなってきたということはどういうことかな?

何か言いたくなってきた人、いるでしょう?

ご飯が別なものになったのかな?

そう返ってくればいいのですが、そうはいきませんので、言ってしまいます。

実験へ話を進めます。

実験方法の理解

T:だ液のはたらきを調べましょう。(板書)

手順を確認します。34ページを開いていますよね。

実験方法の理解のさせ方は大別すると2つです。

A 各自に読み取らせる。(後に確認する)

B 教師主導

ここはBで行きます。

T:「準備する物」に指を置きましょう。ハイ、お隣さんと確認!

読みましょう。さん、ハイ。

T:続けて手順の①を読みます。 ハイ、どうぞ。

実験道具などの名称の確認をします。

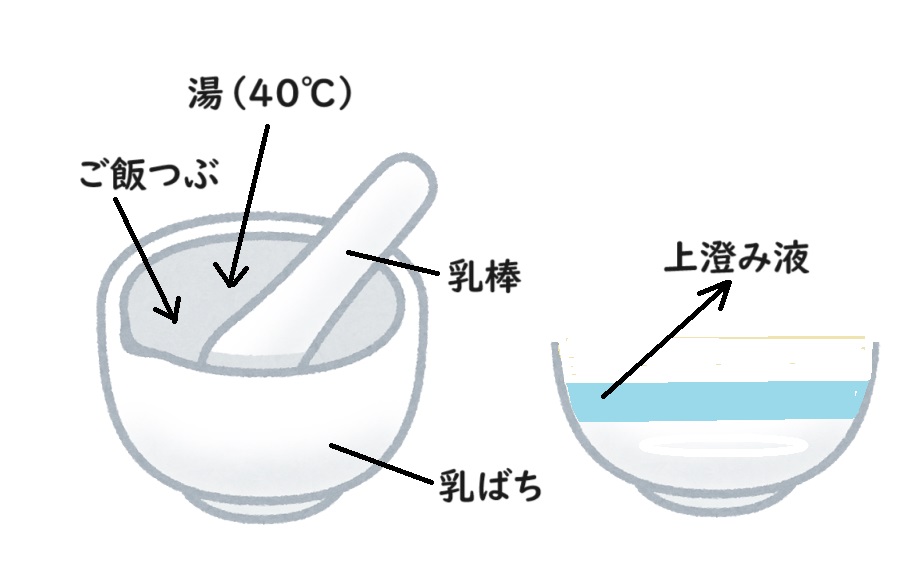

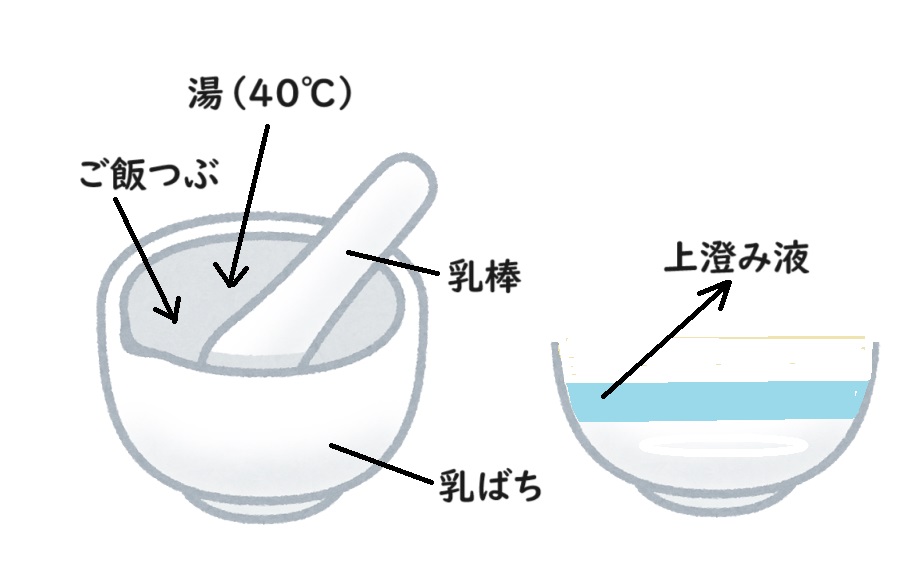

乳ばち、乳棒、上澄み液に指を置かせ、

図をノートに写すよう指示します。

なぜ40℃のお湯なのか確認します。

「上澄み」という言葉に初めて出会う子もいます。

ここで、実験器具の取り扱いについて話をします。

乳鉢を割ってしまうことが起きるからです。

ご飯をすり潰す際に、「乳棒」で叩くようにやると割れます。

水を少しずつ入れ、回すようにしてすり潰すこと。

それをやって見せます。

手順の②も同様。声を合わせて音読します。

だ液を入れる方法を確認し、③及び④を読み、

実験図を書くよう指示します。

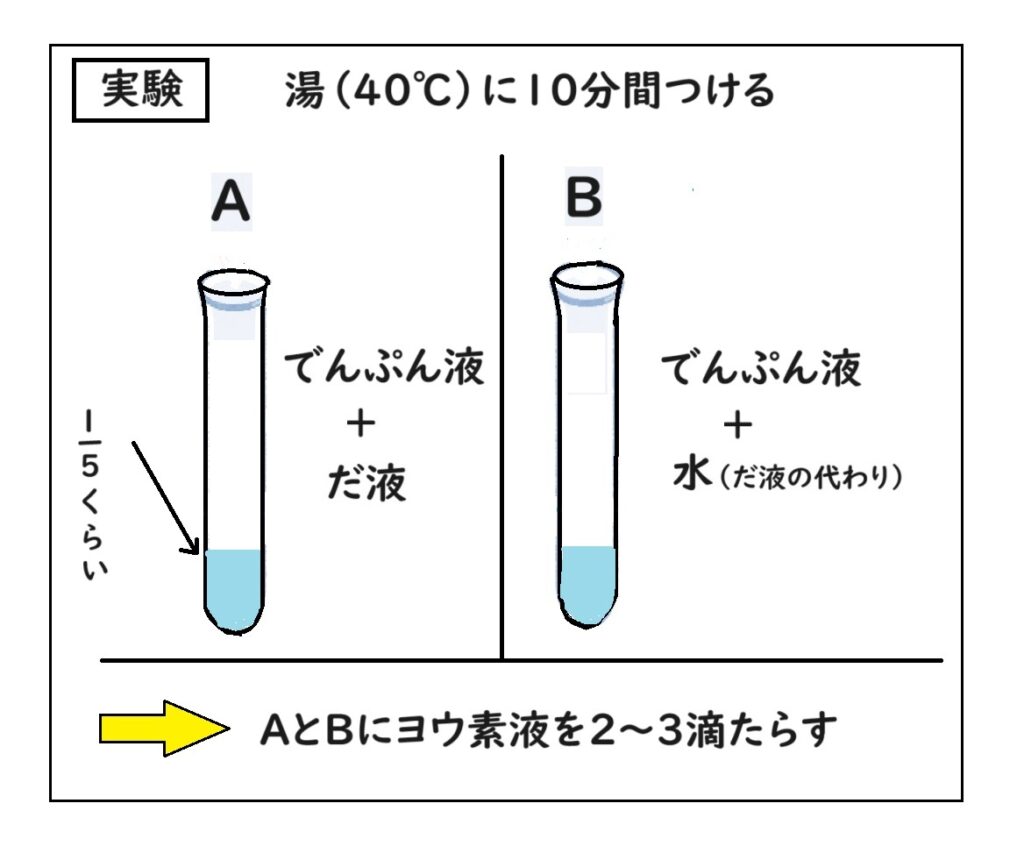

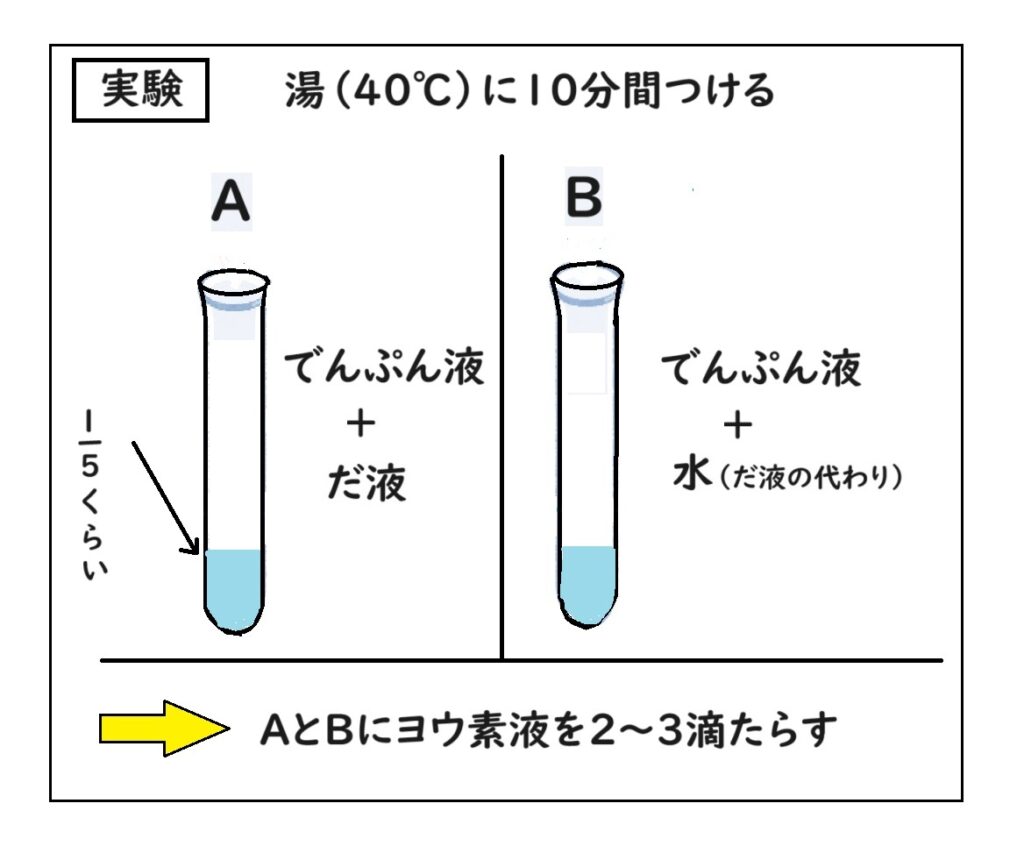

実験をする前に、結果を知る

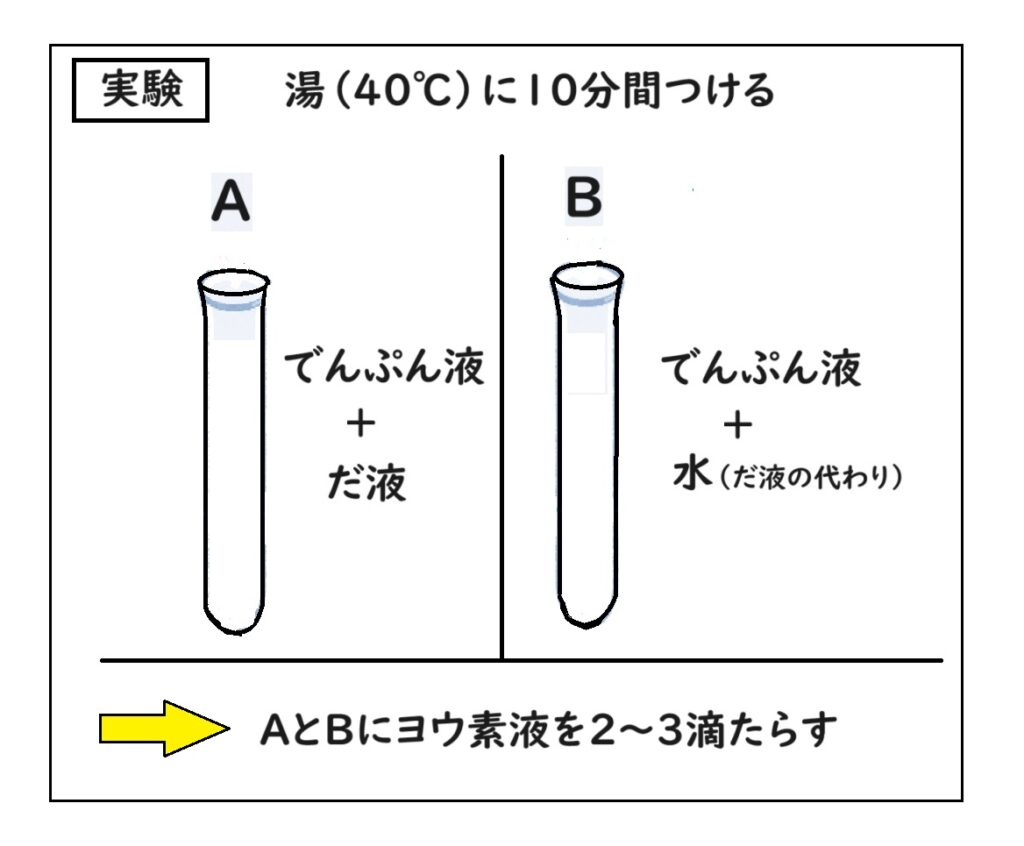

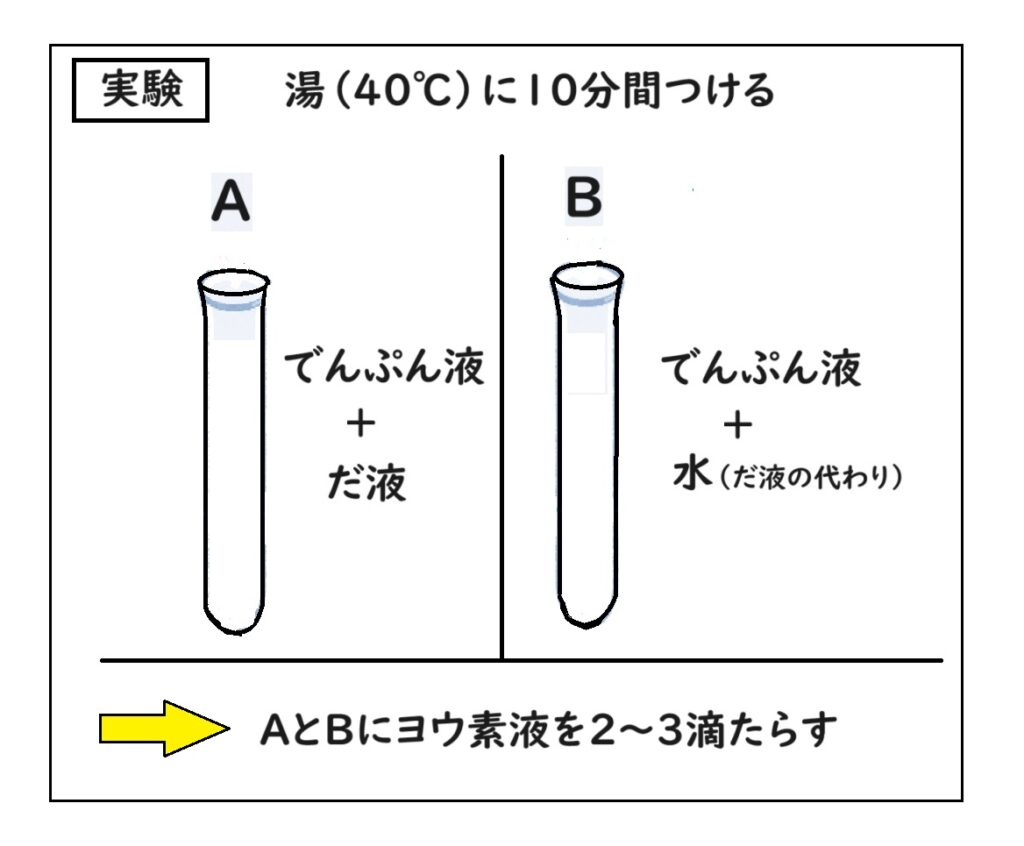

湯で温めて10分後、AとBの試験管にヨウ素液を入れるとどうなるか。

授業は、実験をする前にその結果をおさえます。

ここでは「実験」を仮説の検証とはとらえていません。

現象を体験すること、装置の扱い方や実験の進め方に関するスキルを獲得することとします。

この実験結果の写真が教科書にあります。

指を置きましょう。お隣さんを見て!

ハイ、それでは結果について二人で話し合いましょう。どうぞ。

どんな情報交換がなされたか数人に言ってもらいます。

やりとりをしながら板書します。

この実験結果からどんなことが考えられるか、

「考察」というタイトルに続けて書くように指示します。

そのノートを何人かに読んでもらうと、

だ液はでんぷんを別なものに変えるはたらきがある、とまとめています。

「でんぷんにだ液を混ぜたものには、ヨウ素液が反応しないから」という理由も聞かれました。

それを受けて突込みを入れておきます。

ここで、疑問がわきますよね?

なぜ、別のものにかえているのでしょうか?

こんな発言を期待します。

C1:養分として体に取り入れやすくしているのではないかな。

C2:そういえば、植物も葉でつくったでんぷんを「糖」に変えて運んでいたよ。

C3:「でんぷん」は水に溶かしてもコップの底で白く固まっているでしょ。

水に溶けやすいものにしないと体に吸収されないからじゃないかな。

「消化と吸収」は次時の内容です。

これから勉強を深めて行きましょう、と投げかけておきます。

少し、時間があるので補足して話をします。

だ液のはたらきによって、でんぷんは甘い別なものに変わります。

それは麦芽糖というもので、お砂糖の半分くらいの甘さだそうです。

ご飯を食べているとき、口の中ではそんなことが起きていたんですね。

だ液って、すごい!

そんな声が子ども達から聞こえてきたら、いいですね。

その流れに乗って続けます。

T:ここでクイズです。

だ液は1日にどのくらい出るのでしょうか。

①コップ1杯(200cc) ②ペットボトル1本(500㎖) ③ペットボトル2本(1L)

手を挙げさせます。

T:だ液は、一日あたり1~1.5L 分泌されるそうです。

ちなみに牛は、100Lだそうです。

C:ぎゃ~。

C:そういえば、いつもよだれが出ているイメージだね。

T:だ液のはたらきは、そればかりではありません。

出ないと口の中がからからになってしゃべりにくくなるし、

アメを口に入れても、とけません。

そのほかに、健康に関わる様々なはたらきがあります。

興味を持った人は調べてみるといいですね。

次回は、実験をしてみましょう。

ところで、

だ液がでんぷんを別なものに変えるようなことを

何て言うか知ってますよね?

ハテナという顔つきをした子ども達へ間髪を入れずに続けます。

「消化」と言います。

火を消す事ではありませんよ。「消化吸収」の消化です。

10辛のカレーを食べて口の中が火のようになったので、急いで水を飲んで「消火する」。

その「消火」ではありません。

消化の「化」は「化ける」や「化学肥料」などの「化」です。

みなさんは、すでにノートに「消化のはたらき」と題名で書いてますよ。

・・・などと余談をしているうちに終了の時間となります。

追記 (実験について)

実験の覚書

進め方

1.二人一組で実験をする。

一人がだ液をとる。

もう一人は40℃のお湯を準備する。

2.使用する器具類は、前日までに用意する。

必要なものはすべて実験班のかごに入れておく。

3.その他

・試験管に貼るラベル「A」「B」を作成する。

・ヨウ素液を作り、反応を確認後、滴下瓶に入れておく。

・「ご飯」は、残飯を冷凍しておく。(教師が用意する)

・試験管を温める際は、冷めにくいカップ麺の容器にする。

・実験当日、お湯(80℃前後)は取りに来させ教師が注ぐ。

子ども達が水を入れ40~45℃くらいに調節する。

実験を失敗した班への指導

試験管AとBの両方にヨウ素デンプン反応が出ていたグループがありました。

どちらも青紫色になった、と報告してきました。

そこで、そのようになった原因を全員で考え合いました。

C:上澄みを入れていないのではないか?

乳鉢の底の方のでんぷんが濃い状態だったのではないか。

C:だ液が足りなかったからでは?

C:温度が40℃くらいになっていなかったか、

時間が十分でなく、だ液のはたらきが弱かったからではないか。

関連記事