「電気と私たちの生活」 その授業シナリオです。

現代の私たちの生活は理科によって支えられています。

そのことが子ども達一人一人に実感されてくる授業にしたいと思います。

授業づくりのお役に立てたら幸いです。

以下は、

「電気と私たちの生活 2」の続きとなります。(こちら↓)

単元のはじまりについてはこちら↓

モーターで電気を起こす (実験)

モーターと発電機は、しくみが同じです。

そこで、モーターを使って発電ができるか、実験を行います。

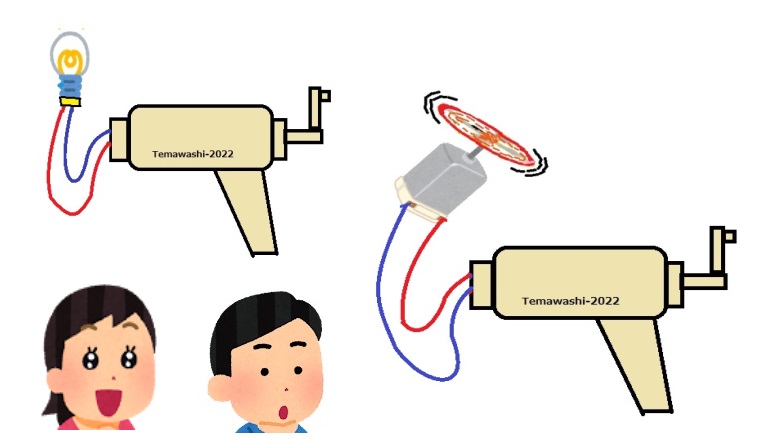

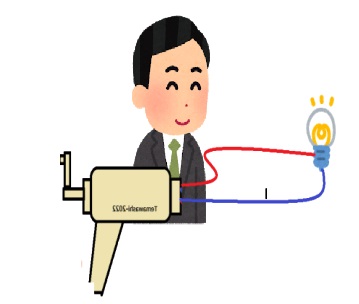

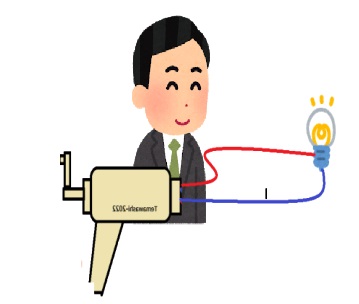

右図のような実験道具を使います。

モーターに豆電球がつないであります。

軸(シャフト)に棒を当ててすばやく引くと、モーターが回転します。

豆電球は点くでしょうか。演示してみせます。

豆電球がピカッと光りました。

何度かやって見せます。

Ri-せん

Ri-せんいま見たことを表現してください。

最初に指された子どもは、「光った。」と言いました。

その次の子どもも、「光った。」と言いました。

この答え方では、いけません。

レベルを引き上げます。

次に当てられた人は、理科の言葉を1つ入れて言ってみましょう。

と、注文をつけると、

C:電流が流れたので、豆電球が光りました。

と返ってきました。

T:すごいなー、電流という言葉がありましたね。

さらに求めます。

もう少し言葉を足すといいんだがなぁ。 Kさん、どうですか?

モーターを回すと、

電流が流れて豆電球が一瞬だけ光った、でいいですか。

聞きっぱなしにさせてはいけません。

ちょっと、聞いてました? とてもよかったですよね。

光り方が一瞬だったという様子が付け足されてました。

みんなもKさんの発言を参考にしてノートに書いておきましょう。

時間が許せば、数人にノートを読んでもらいます。

ずっと光らせるには?

実験器具は、2人に1台になるように準備しておきます。

交代して一人一人が行います。

上手くいかない子どもにはやってみせるのが一番です。

コツを教えて回ります。

5,6分程度で切り上げて回収します。

※手元に不要となった物を残しておくのはいけません。いじり出します。

全員、実験は成功したようですね。

豆電球が光ったということは、電気がつくれたということです。

でも使えませんね、この電気。一瞬で消えちゃいます。

ずっと光らせるには、どうしたらいいのでしょうか。

簡単ですよね。モーターを回し続ければいいんです。

でも、どうやって?

と言いながら、机の下から道具を取り出します。

T:じゃ~ん。これは手回し発電機といいます。

ハンドルを回すと中のモーターが回って、電気がつくれます。

電気をつくることを発電と言います。

「発電!」と言いましょう、さんハイ。

授業中は、何度か子ども達に声を出させるようにします。

手回し発電機の使い方は教科書で確かめます。

特徴を言わせる

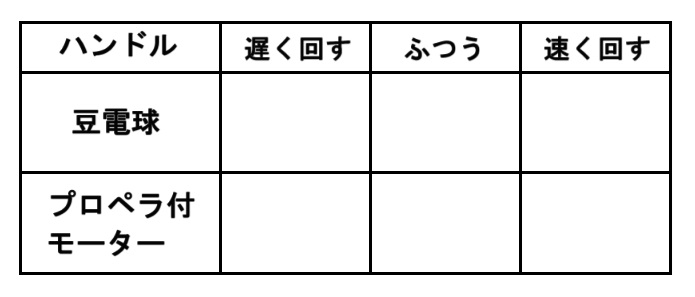

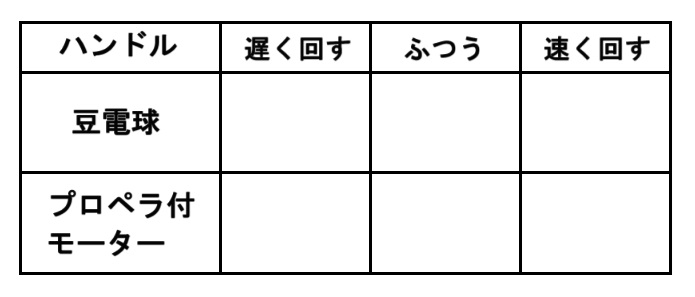

次は手回し発電機の特徴です。

子ども達に言わせます。活躍させないと聞きっぱなしになります。

手回し発電機の特徴は何だと思いますか? はい、どうぞ!(指す)

ハンドルを回す速さで、電流の大きさが変わると思います。

逆に回すと、電流の向きが変わるんじゃないかな。

子ども達が発言したあとに、どうしてそう思ったのか言わせるようにしていますが、CUT。

先を急ぎます。

手回し発電機を使っての実験が控えているからです。

その準備をしておかないといけません。

記録をしながら実験し、考察を書く

結果を書く表を作らせます。

記録は、実験をしながらその都度するようにします。

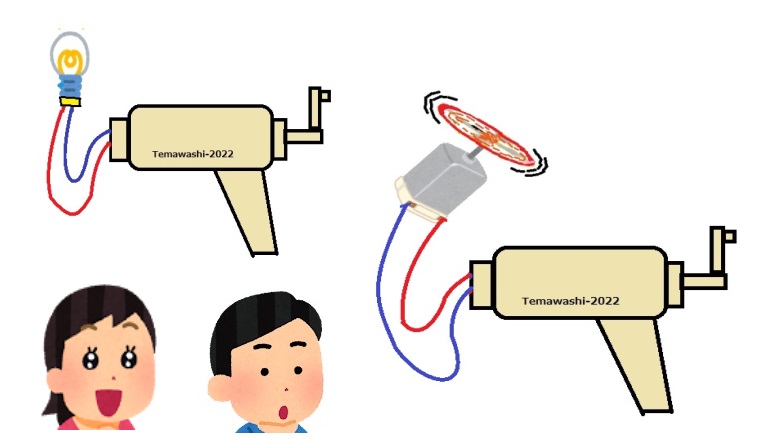

回転の速さを捉えやすくするためにモーターにプロペラをつけたものにします。

結果が書けたら考察を書くようになっています。

分かったこと、思ったことを自分の言葉で書きます。

ノートを提出させて授業を終了します。

ノート回収は、学習の取組み状況を把握する一つとしてしばしば行います。

子ども達の書いたものを読み、次時の授業を修正する材料にします。

次時は、この実験結果の共有から始まります。

実験結果の共有

授業の初めは、必ず前時の振り返りから始めます。

教師主導でスピーディーに行います。

復習のさせ方は様々に考えられますが、この時は演示をしながら行いました。

手回し発電機を取り出します。

ハンドルを回します。

その回転を速くしていきます。

T:あれま!(演技です)

豆電球の明るさが変わりました。これはどういうことでしょう?

回転させる速さによって電流の大きさが変わるため、と言わせます。

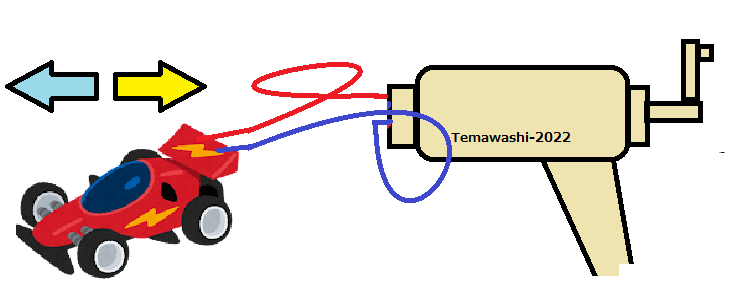

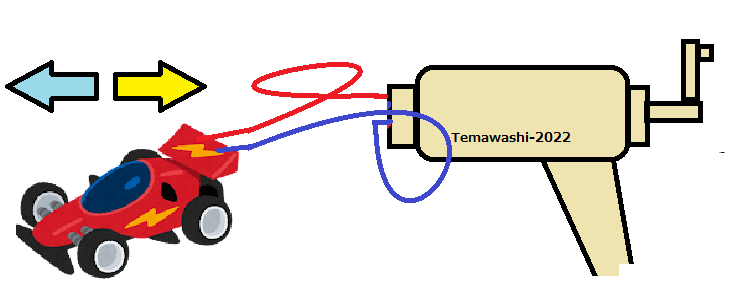

机の下からおもちゃの車を取り出します。

男の子が、身を乗り出してきました。目が輝いている子も居ます。

T:ハンドルを逆に回すと・・・

あららバックしました。どういうこと?

電流の向きが変わったため、と言えればOK。

演示の3つ目はLED(発光ダイオード)です。

子ども達にとって初出の実験器具です。

関連記事(続きはこちら↓)