「食べる・食べられる」の授業シナリオです。

現場のお役に立てたら幸いです。

なお、これは教師主導による「お話」の授業です。

授業の準備として、画像をいくつか用意しておく必要があります。

内容

1.マングース(外来生物) ハブ対策?

2.オオクチバス(外来生物) 釣り目的で放流したら → Jump there

3.アメリカザリガニ(特定外来生物) 飼うのはOKだけど → Jump there

4.セイタカアワダチソウ(外来の植物) 周りの植物の成長をじゃまする → Jump there

マングース(外来生物)

次のように投げかけて授業は始まります。

食べる・食べられるの関係で、困った問題があります。

こちらの写真をどうぞ。

画像提示します。

T:この動物の名前は何でしょう。

C:マングースです。

T:もともと日本にはいません。外国から持ち込まれました。

その目的は何でしょうか? ヒントは、沖縄です。

子ども達からの反応がありません。

T:ハブです。

これが、サトウキビ畑にいるんです。 なぜでしょう?

依然、子ども達からの反応がありません。

T:サトウキビ畑に蛇がいるということは、そこにエサがあるからです。

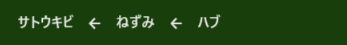

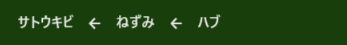

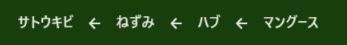

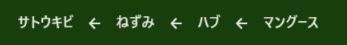

ハブはねずみを食べます。ねずみはサトウキビを食べます。

食べる・食べられるの関係を図式にすると・・・

日本になぜいる?

ハブは毒蛇です。

これが畑に出てくるとアブなくて仕事ができません。

何かいい方法はないかと考えました。 どうしたのでしょう。

T:マングースを放ったのです。ハブ退治させるためです。

ある国では、マングースVSヘビの見世物が行われており、

マングースが勝つのです。このことから、天敵になると考えました。

ところが・・・マングースはヘビを捕まえませんでした。

なぜでしょう。

マングースは昼行性。 ヘビは夜行性だったのです。

出会わないのです。

そして、予想外の影響が出ました。どんなことでしょうか?

マングースによって、ニワトリなどの家畜がやられました。

そして、絶滅が心配される生き物も捕食してしまうのです。

T:アマミノクロウサギです。

人間が持ち込んだ生き物は、こんなものもあります。

オオクチバス(外来生物)

釣り好きの子どもには、お馴染みかもしれません。

この魚の名前は分かりますか?

C:オオクチバスです。

T:正解!

外来の淡水魚です。60cmくらいになります。

芦ノ湖(神奈川県)に放されました。

100年くらい前のことです。 目的は何でしょう?

C:食用かな。

T:釣り目的でした。

この魚を飼ったり、放流したりすると罰せられることがあります。

(2005年施行)

どういうことでしょうか?

元からそこに棲んでいる生き物を食べてしまうからだと思います。

子どもの発言を受け、説明を加えます。

・琵琶湖では、釣り上げた外来魚を駆除するために回収ボックスを設置していること

琵琶湖の外来魚ボックス・回収いけすとは? | 琵琶故知新 (biwako.info)

・オオクチバスの放流を例外として認められている湖もあること。

アメリカザリガニ(特定外来生物)

アメリカザリガニについてニュース(2020年)になったので

知っている子どももいるでしょう。

ペットとして飼うことは今までどおりできますが、

お店で販売されていることはなく、また、飼えなくなって野外に逃がすことは禁止となりました。

「特定外来生物」です。

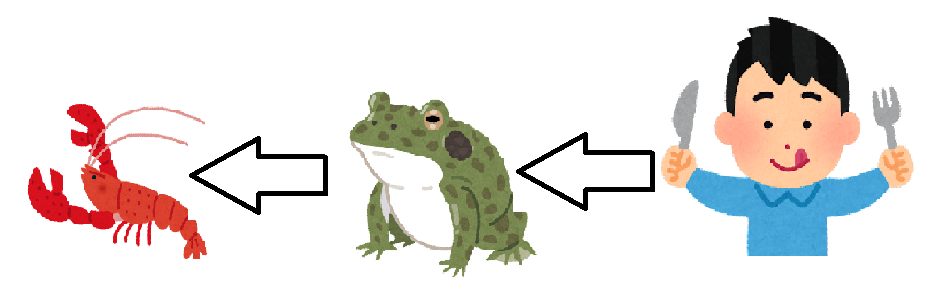

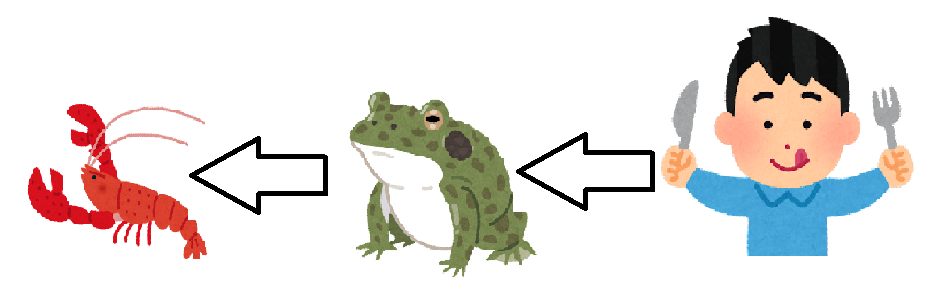

授業では、アメリカザリガニの画像を映しだします。

T:アメリカザリガニです。

「特定外来生物」に指定されることになりました。

飼うのはOKですが、川などに逃がしてはいけません。

ところで、元々外国の生き物が

なぜ、日本に生息しているのでしょうか?

C: 食用かな?

ウシガエルの画像を映します。

T:ウシガエルです。これは食用のカエルなのです。

日本が食糧不足を心配する時期がありました。

それで、昭和初期(1920年代に)輸入されました。

ウシガエルが食べるものが、アメリカザリガニだったのです。

「食べる」「食べられる」の関係を図にしてみよう、と投げかけてもいいですね。

T:カエルを食料にすることは

一般には定着しなかったようです。

から揚げにすると

鶏肉のようでおいしいですよ。

ザリガニを買っている人は、最後まで買いましょう。

川に逃がしたり、捨てたりしないこと。

カエルの餌になるはずだったアメリカザリガニの影響について説明します。

環境省HP 何が問題なの? 水草、全部切る!? | 自然環境・生物多様性 | 環境省 (env.go.jp)

セイタカアワダチソウ(外来の植物)

外来生物の問題 次は身の回りに見られる植物についてです。

画像(セイタカアワダチソウ)を映し、投げかけます。

T:この植物の名前は?

C:よく見かけるけど・・・

T:セイタカアワダチソウです。

他の植物が生育することをじゃまをしてどんどん増えていきます。

なぜ、他の植物は生えなくなるのかを説明します。

T:根からアレロパシーという物質を出して、それが他の植物の発芽を抑えるんだそうです。

なぜ、日本に持ち込まれたのでしょうか?

観賞用という説があります。

もう一つは、「蜜源」といってハチミツを採るためという説もあります。

※天然記念物として日本の固有種を保護する取り組みが教科書に載っています。

地域(市、県)の天然記念物とその保護について調べ活動を促してもよいと思います。