専科でない教員による音楽授業について紹介します。

この取組みが少しでも現場のお役に立てたら幸いです。

はじめに

音楽大学を出ているわけではありません。

歌唱力はありませんし、

ましてや自在にピアノを弾いて授業を盛り上げるなど、とんでもありません。

ただ、

中高生の頃は吹部でTrp.を吹き、

市民オケにも入っていましたから、音楽との関わりはありました。

小学校の教員となりました。

低中学年を受け持った時には、音楽専科は付きませんから

音楽の授業は自分でしていましたが、その回数はさほど多くはありません。

担任をはずれ級外職員になりました。

そして、頼まれました「音楽の授業をやってください」と。

学校職員なら周知のことですが、

職員の持ち時数を均すため級外教員が数コマの授業を担当します。

その教科を何にするかは担任の意向次第。

何でも引き受けます。この年齢になると「断る」ことなどできません。

久しぶりに音楽の授業をすることになりました。

どのように進めたのか、以下ご覧ください。

1.まず、自分を「音楽モード」にする → Jump there

2.授業のメニューを書いておく

3.声出しから始める

4.新しい曲の指導 → Jump there

5.ソアーベ体操 で気分転換

6.リズムの指導 → Jump there

7.リコーダーの指導 → Jump there

8.授業には5つの要素を入れる

9.指導要領の具現化について

10.授業の初めに歌う曲

11.輪唱の指導 → Jump there

1.まず、自分を「音楽モード」にする

出勤は、子ども達の登校してくる1時間前です。

(若い頃からそうですが)

早朝、しんとして職員もまだ少ない中、

音楽室に行ってピアノに向かい、数曲弾いて指を慣らします。

(とは言ってもブルグミュラーの子ども向けの曲集レベルです。)

声出しも行います。

半音ずつ移調していく、よくある音階練習です。

伴奏CDに合わせてララララ、ラララララ~と歌います。

音楽の授業がある日は、

このようにしてまず自分の体を「音楽モード」にします

次に行うのが、掃除。

黒板を拭き、

チョークの粉を拭ったら机・椅子を整頓します。

音楽室の床もモップがけします。

子ども達が座り込んで活動することがあるからです。

その日に使うCDをデッキに挿入したら音量をチェック。

必要に応じて楽器類を配置しておくこともします。

これで子ども達を迎える準備ができました。

キーボード(右写真)を用意するのは、持続音が必要だからです。

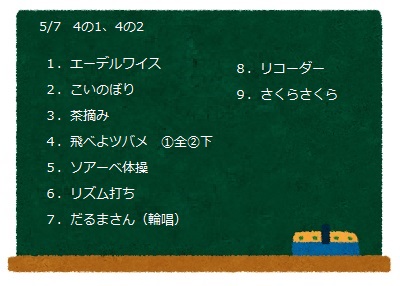

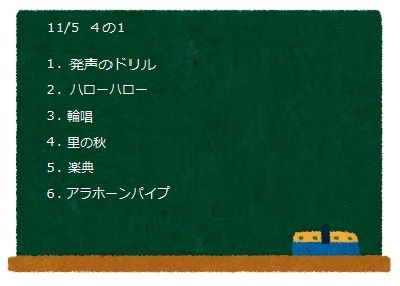

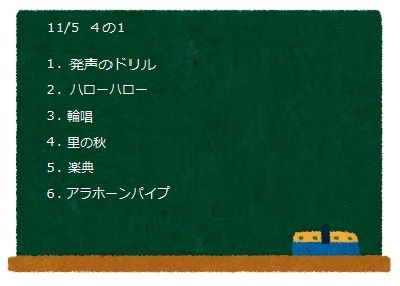

2.授業のメニューを書いておく

授業のメニューを書いておきます。

入室してきた子ども達が黒板に目をやると、

その時間の内容(活動)が分かるようになっています。

盛だくさんに思われますが、(右)

逆に1曲のみで45分授業するなど、もってのほかです。

バラエティな内容で45分間を過ごす。

あたかも音楽劇に参加しているかように、というのが私の授業イメージです。

この日の扱うのが10曲近くになっていますが、

指導の観点からいうと歌唱・リズム・器楽の3つの内容です。

黒板に書いておくと、子ども達は見通しをもちます。

教える側にとっては、流れの確認ができます。

授業のテンポがよくなります。

3.授業のはじまりは 声出しから

子ども達が入ってきたと同時にCDを流します。

この日は「エーデルワイス」でした。

自席に向かって歩いている子ども達に「立って歌いましょう」と指示します。

授業者は子ども達の前に立ち、表情を豊かに指揮をします。

演技です。

「こいのぼり」・「茶摘み」と続けて歌います。

この3曲は指導を終えている曲です。

なぜ歌うことから授業を始めるのか。

子ども達の心と体を「音楽モード」に切替えるためにします。

おなかから声を出し、張りのある声で歌うことに慣れさせたい意図もあります。

歌うことで季節を感じさせることもねらっていますし、

この曲で歌唱のテストを近々するので、習熟させておきたいというのもあります。

4.新しい曲の指導

子ども達に新しい曲と出会わせるには順序があります。

1.歌詞を読ませる。(言葉の意味を教えることもある)

2.情景を思い描かせる。(発問を用意しておきます)

3.CDで範唱を聞く。→ 感想を発表させる。

※どんなことを言えばいいのか一度、指導が必要です。

4.階名唱をさせる。

※フレーズごとに行います。

5.範唱CDと一緒に歌う。→ CDなしで歌う

※単音で音をとりながら行います。

6.伴奏CDで歌う。

1~6を一気に行うこともあれば、数日に分けてすることもあります。

旋律に未だ馴染んでなかったり、音程の曖昧なところがあったり、実態に応じて。

この日は、部分合唱がある曲なので下パートの音取りをしました。

さらりとやってソアーベ体操に移りました。

5.ソアーベ体操 で気分転換

この体操は、

福井県で児童合唱団の指導をされていた坪口 純朗先生のセミナーで知りました。

簡単に言うと、

ラジオ体操のような動きを先生がし、

子ども達にまねをするよう指示して始めるもので、

右、左、右、左・・・と規則正しい動きが突然変わるので、

思わず子ども達が笑い出すというものです。

※坪口先生はこのセミナーの数年後に亡くなってしまわれました。

著書があります。ネット上でも紹介されています。

気分転換におすすめ!ソアーベ体操:ありがとう幸せな毎日 ハピメロ:SSブログ (ss-blog.jp)

緊張をほぐし、リラックスさせる効果があるので、

授業の初めにすることもありますが、この日はメニューの5番目に入れました。

歌が続く流れなので、一旦ブレイク。気分転換をはかります。

この活動は、音楽室の後方スペースで行います。

写真のように整列させると、そのまま歌唱指導に移ることができます。

その立ち位置を固定し覚えさせれば、発表会等での整列がスムーズです。

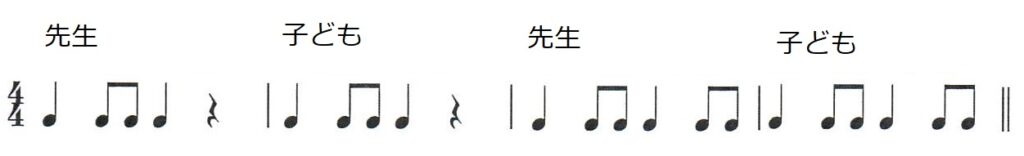

6.リズムの指導

ソアーベで並んだ隊形のまま、「リズム打ち」に移ります。

教師 → 子どもで4拍もしくは、8拍のリズムをまねさせます。

全音符から始めて、二分音符、四分音符・・・と刻んでいきます。

シンコペーションや付点八分と十六分、3連符も。

強弱もつけます。

この活動は、3分間ほどで終えました。

慣れてきたら教師役を子どもにさせていきます。

できることはどんどん子どもに振っていきます。

7.リコーダーの指導

ソアーベ体操が終わり、次はリコーダーです。

音楽室の後方から自席へ戻りますが、移動は音楽に合わせて行います。

キーボードでマーチを弾きます。

まず4小節ほど足踏みをさせてから、合図をして自席へ向かわせます。

リコーダーの指導は、

指導時期によって変えていきますが、この日は

3音(ソ・ラ・シ)の簡単なフレーズを教師が吹き、子どもにまねをさせました。

聴いていると、

タンギングができていない子どもがいることが分かります。

その音を出しているらしい方向の子ども達に吹かせ、指導します。

リコーダーの曲集を買わせているので、少しずつ進めないといけません。

次のようにします。

1.楽器を置かせ、階名唱をさせます。 please repeat after me で行います。

※読めない場合は、書き留めておくように指示します。

2.楽器を持たせますが、吹かせません。階名唱をしながら指だけ動かします。

3.ペアを組ませ、その指使いが出来ているか相互でチェックさせます。

4.思いっきりテンポを落として吹かせます。

5.インテンポ(標準の速さ)で演奏できるようになったら、

指が回る限界くらいまで速くしていきます。「できるかな?」と煽ります。

最後にインテンポに戻していきます。

吹けるようになった曲は、学年末の発表会のレパートリーになります。

8.授業には5つの要素を入れる

一コマの授業には、

5つの要素を入れるのが理想です。

歌唱、器楽、リズム、鑑賞、楽典の5つです。

その日のメニューによっては入れられない時もあります。

はずすことができないのが、「楽典」です。

これは音楽活動をスムーズに行える用語であり、

概念(?)です。

繰り返して指導し、使えるようにします。

学習指導要領の3年生、4年生の内容として、

・ハ長調の旋律を視唱したり視奏したりすること

・簡単なリズムや旋律をつくって表現すること、とあります。

繰返しになりますが、

楽典は、音楽活動をする上で必要なワードであり、使えるようにしなければなりません。

秋ごろから「楽典」を指導内容に入れるようにしました。

※学習指導要領音楽篇には、音符、休符、記号、用語などが40近く挙げられており、

「理解し、活用できるよう取り扱う」とあります。

9.指導要領の具現化について (教科書だけでは足りません。)

学習指導要領の解説編に、どんな授業にすべきか指針が示されています。

3,4学年の頁から部分的に抜き出してみるとずいぶんあります。

・手や体で音の高低を表しながら歌ったりすること

・音程感覚をより確かなものにしていくこと

・音楽の流れを感じながら読譜できるようにすること

・呼吸を意識した歌い方を身に付けるようにすること

・自分の歌声を全体の中で調和させて歌うこと

・重なり合ってきれいに響き合ったりすること

・楽しく無理なく,声を合わせて歌うこと

これらの具現化を考えたとき、教科書の曲だけでは足りないと思いました。

そこで取り入れたのが「発声のドリル」と「輪唱」です。

「発声のドリル」は岩河三郎氏の作詞・作曲になるものです。

3曲あります。

のびのびとした明るい声にするポイントとして

(1)あくびをするときのように喉を開き、

(2)ためいきをつくように力を入れないで声を出し、

(3)腹筋を意識してスタッカートの練習をする、と説明が書かれています。

これを毎回授業の初めに歌うようにしました。

曲(1)には3度、(2)では5度をレガートでのばすところがありますが、

音程を意識させるために両腕を上下して指揮をすると、子ども達も自然にまねをします。

にににこして楽しそうでした。

10.授業の初めに歌う曲

初めに歌うもう1つは「ハローハロー」です。

「ハローハロー」 中 明子作詞 アメリカ曲

授業の始まりにぴったりの曲です。

パートを4つにして最後の音をのばすとCのコードがきれいに音楽室に響きます。

4年生になって秋ごろか、ようやく3和音がきれいに鳴ります。

頃合いを見計らって、子ども達だけでさせていきました。(写真)

11.輪唱の指導

教師がいきなり歌い出して輪唱が始まります。

(曲名は、黒板に書いてあるので前置きはありません。)

輪唱は、歌い出しがポイントです。

1フレーズが終わりかけるとき「ハイ」と合図を出します。

追いかけるパートにはっきりと指示をします。

新しく輪唱曲を教える時は、次のようにします。

2回ほど全員で歌ったところで子ども達をAとBの2つに分けます。

覚えたかどうかみるのです。

まずAを立たせ、歌わせます。

音がとれていない様子が明らかになった時点で終了。座らせます。

今度は、Bを立たせます。

Bの子達は、

僕たちは大丈夫だもんね、と自信満々で立ちます。

Bのみなさん、ばっちりでしたね。後から歌うから有利だったかな。

ではAのみなさん、もう一度やってみましょうか。

と再びAを立たせ、授業者も加勢して一緒に歌います。

すごい、すごいと大いにほめて、AとBで輪唱をさせました。

日を経て何度か歌った後は、輪唱パートを3つ4つにしていきます。

輪唱曲

ハーモニーを感じながら歌う技能は、学指にその旨が記されていますが、

私が知る限り、輪唱曲は教科書には全く載っていません。

そこで、いくつかの歌集から拾って歌わせました。

「さよなら」 岡本敏明作詞、ドイツ曲

「ハローハロー」と対になっている曲。

授業を終わるとき、私が歌い出し、子ども達が追いかけて歌います。

見送りのように私が手を振るのを合図にして、

子ども達は歌いながら音楽室を後にしていきます。

「歌いましょう」 岡本敏明作詞、Mハウプトマン作曲

フェルマータで音を延ばすように指示すると和音が心地よく響きます。

そのタイミングが難しく、指揮の力が試されます。

「だるまさん」 小山章三作詞、作曲

だるまさんになって左右に振れながら歌います。

「夜が明けた」 岡本敏明作詞、フランス民謡

4年生の子ども達が5年になると、お待ちかねの宿泊行事。

そのキャンプソングとしても知らせておきたい曲。

朝の1時間目のクラスで歌います。眠気覚ましになるかも。

「シャロム」 井田誠一作詞、パレスチナ民謡

授業を終わるとき、この曲を歌いながら音楽室を退出させました。

転出をすることになった児童がいたとき、お別れ会のしめで歌いました。

胸にじんときます。

「蚊のカノン」 小山章三作詞、ハンガリー民謡

これも短調の輪唱曲です。

蚊を退治する動作を入れて歌います。

関連記事