授業シナリオをつくりました。

現場の先生方のお役に立てれば幸いです。

はじめに

この授業は、

映像を見せながら子ども達に投げかけ、学習内容を身に付けさせるというものです。

2020年度の実践をもとに記事にしました。

当時は、実験はしない、言語活動は5分以内などの制約がありました。

コロナ感染拡大を防ぐ措置として授業ガイドラインが示されていました。

学習指導要領の求めている学びとは相当に開きのある授業だったと思います。

そのような中での取り組みであることを予めご了承ください。

1.単元名を読む

2.投げかけながら進める → Jump there

3.図式を使う

4.学習用語をおさえる → Jump there

5.調べる活動を入れる

6.顕微鏡を使う → Jump there

1.生物とは?

単元名は授業が始まる前に、板書しておきます。

授業は次の発問で始まります。

「生物と環境」について勉強していきましょう。

まず、単元名にある「生物」。 生物とは何ですか?

列指名で当てていきます。

何人目かが子どもが答えます。

生物とは、いきもののことです。

動物や植物は「生物」で、命があります。

「そのとおりです。いいですねぇ。」とほめ、全体に問い返します。

では、生きていないものは、どんなものがありますか?

水とか石とか・・・ですか?

そうです。

生物の反対の言葉は、生きていないもので「無生物」です。

では、その次の「環境」とは何でしょう?

一呼吸おいて、「目がいい人は、気が付いていますよね。」とつぶやきます。

教科書を見ている人は分かるよね、という意味です。

そこに用語の説明があるのです。

「環境」とは、生物をとりまいているもののこと。

生物に影響を及ぼしているもののこと。

具体的なものとして空気とか、水とか、食べ物のこととおさえます。

2.動物にできないことは?

生物とは動物、植物のことです。そこで問題です。

植物にできて、動物にはできないことがあります。何だと思いますか?

挙手に頼ってはいけません。

再び列指名していきます。するとこんな発言をする子どもが現われます。

植物は、養分をつくって成長します。動物はそれができません。

自分で養分を作れない動物は、食べないと生きていかれません。

既習の単元「人や動物の体」や「植物の養分と水」で学んだことです。

しっかりと身につけている事をほめます。

すばらしい。

ということは、生物どうしの関係は何といえるでしょうか。

「食べる」「食べられる」の関係。

と、子ども達から返ってくることはほとんど期待できません。

そこで、カレーライスの図を提示し、投げかけます。

子ども達にビーフカレーの材料を挙げさせていきます。

ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ、そしてお米は「植物」としてくくります。

お肉は、牛肉です。

人の食べ物の元をたどっていくと何になると思いますか?

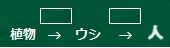

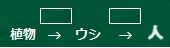

板書して四角に入る言葉は何か考えさせます。

授業の効率からいうと、あらかじめ短冊黒板に書いておくといいです。

すぐに「食べる、です。」と返ってきます。

そこで、この図式を説明させます。

T:食べる・食べられるの関係を表したものです。説明してごらん。

植物は牛に食べられ、牛は人に食べられる。

説明の仕方が分かったところで、全員に復唱させます。

ペアを組ませ、交代で言わせます。

ノートに写させます。

3.図式を使う

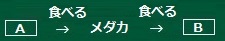

次に、同じような図式を提示します。(これもあらかじめ書いておきました。)

Bに入る言葉は何でしょう。 Aは?

Bから言わせます。

子ども達は、大きな魚、鳥、カエルなどを挙げます。

Aは、メダカよりも小さな生物です。プランクトンと答える子どももいます。

ここで豆知識を披露します。

※授業では、「へぇ、そうなんだ!」というような情報を入れるようにしています。

プランクトンとは、「漂うもの」という英語であること。

空気中も漂っていて「空気中プランクトン」とも言われていることも話します。

気生プランクトン – Wikipedia

プランクトンが子ども達から出ましたので、その画像を映します。

ミジンコ、ケンミジンコ、ワムシ、ゾウリムシなどの顕微鏡写真です。

それらは、教科書にも載っていますがスクリーンに映すのは意図があります。

名前を問うのです。

T:名前がわかるプランクトンはありますか?

子ども達は、教科書に出ている写真と照らし合わせて答えようとします。

顕微鏡を使った観察をする布石となるようにします。

4.学習用語をおさえる

食べる・食べられるの関係を別な面からみるようにします。

野山ではどうでしょうか?

下図を提示し、どういう関係か言わせます。

これも「食べる」「食べられる」の関係です。

「食物連鎖」といいます。

「食物連鎖」とは、「食べる・食べられるの関係」のことです。

「連鎖」とは、鎖のようにつながることです。

テストに出ますよと言います。

身につけるべき大切な学習用語だと子ども達は認識します。

学習用語の定着のさせ方は様々ありますが、ここではゲームのようにしました。

用語の説明をした直後に「食物連鎖」って、何? と投げかけます。

子ども達は、口々に言い始めますが、言えない子どももいます。

そこで、言ったとおりに復唱させます。

次に、

ペアを組ませて、じゃんけんをしてもらいます。

勝った方が「食物連鎖って何ですか?」と質問し、

負けた方が答えるように指示します。

言えればOK。

ほめてあげましょう。

言い淀んでいたら手伝ってあげる、という風にします。

5.調べる活動を入れる

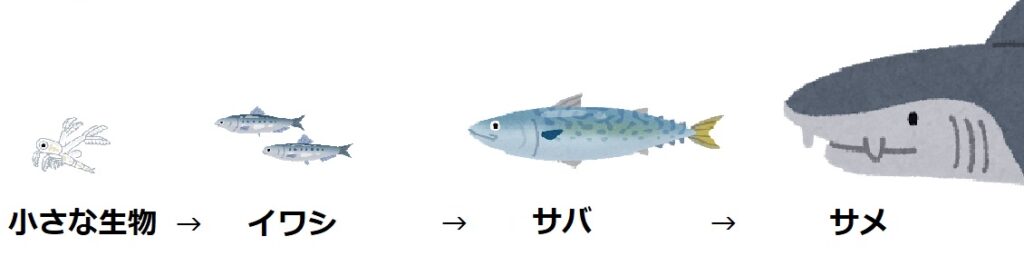

場面を海へと移します。

T:今度は、海の中の食物連鎖を見てみよう。

大きな魚が小さい魚を食べていきます。

ここでも「食べる・食べられるの関係」が常に行われています。

イワシが食べている小さな生物とは、どんなものでしょう。

どうすれば、分かりますか?

イワシのおなかの中を調べようというわけです。

煮干しがイワシであることを伝え、その胃の中を調べさせます。

※「煮干し」は家庭科の調理実習(みそ汁づくり)で扱っています。

コロナ禍で実験観察が制限されている中ですが、ガイドラインをクリアするように努めます。

このような活動を授業に組み込むことが大切だと考えます。

煮干しは学校で用意します。

使っていない家庭もあり、各自に持ってこさせるのはキビシイです。

煮干しは数時間前から湯に漬けておきます。

これらは、授業者の仕事です。

イワシが食べものを見つける活動は一人ひとりにさせます。

ペトリ皿(シャーレ)は人数分用意しておきます。

6.顕微鏡を使う

操作活動を入れると授業はより楽しくなります。

授業は楽しいということが一番です。

顕微鏡を扱う際の指導のポイント(子ども達のつまづき)を記しておきます。

まず、その操作です。

正しくできる子どもは2割もいません。

前学年で指導を受けているはずですが、習熟するまでにはなっていないわけです。

(やむを得ないのかもしれません。)

初めに「何も見えない」と訴えてきます。

どれどれと覗いてみると、光が取り込めていません。

顕微鏡を置く位置、反射鏡を動かすこと等を助言します。

(光源装置を使わせる方がいいかもしれません。)

接眼レンズがついていない状態で覗き込み、「見えない」

という子どももいました。

目的のものを視界に入れられない、という姿も見られます。

プレパラートを動かして探すよう声をかけます。

そのほか、

・ピントを合わせていない。

焦点が合っていないのに「見えた」とうれしそうに言ってきます。

・顕微鏡を体の正面に据えて観察をしていない。

・顕微鏡の箱を机の上に乗せたまま、観察を始める。

(事前に指導しますが、していない。)

・プレパラートが作れない。

これらの実態は、十分に予想されていたことでした。

教科書を使っておさらいしますが、その場になっていざ操作となると、できないのです。

理科では、学びえた知識の定着ももちろんですが、

こうした実験・観察の経験や技能の習得も大切なのだと思います。

コロナ禍の中にあっても、です。

関連記事