6年理科の授業シナリオです。

単元名「生物と環境」の2時間目。

「生物と食物」に続く授業です。

どれほど参考になるか分かりませんが、お役に立てたら幸いです。

1.画像を映して始める

「人が水を飲んでいる」写真を映します。

T:なぜ、水を飲むのでしょう?

喉が渇くからです。

6年生ともなると、こんな当たり前の発問には反応しません。

気にせず、続けます。

このように直接水を飲まなくても、

私たちは水を体に取り込んでいますよね? 例えば?

前の子どもから指していきます。

テンポよく手刀で促していきます。

「みそ汁」が出ました。

すると堰を切ったように挙がっていきます。

ジュースやスープ、牛乳などの飲み物。

「ビール」と答えた子がいて、笑い声が上がりました。

なぜ笑ったのか聞いてみたくなりますが、がまんします。

みかんや桃、トマトなど水分の多い果物や野菜の名前も挙がりました。

直接、水を飲む以外にも多くの食品から水分を摂取していることが確認できました。

2.飲んだ分、排出している

人は、水を一日にどのくらい摂取しているのでしょうか?

これも指していきます。

子ども達を絶えず緊張状態に晒しておくことが大切です。

C1:ペットボトル1、2本かな。

C2:1本500mLだから、1Lくらいかな。

成人の場合は、一日に2.5Lです。

これが2Lです。500mLのペットボトルだと5本分です。

容量2Lのペットボトルを見せます。

人が摂取する水の量が実感できたでしょう。

単なる話で終わらせるのではなくて、手間ですが現物を用意します。

こんなに飲んでいるのですが、体から出て行ってしまいます。

尿や汗として排出しています。 どのくらいだと思いますか?

尿として1日あたり 1.5L。

汗として600mL つまりペットボトル1本ちょっと。

息に含まれる水分が400mLであることを話しました。

すると、ある子どもが気が付きました。

全部合わせると2.5Lになります。

つまり、取り入れる量と出ていく量が同じだということに。

よく気が付いたね。すごい。

汗をかいたり、呼吸をしたりして水分は体から出て行ってしまいます。

尿も排出します。

ということは、水分補給をしないでいると・・・?

体の中の水は足りなくなる状態になります。

子ども達の頭がそうなっているところへ投げかけます。

水分を補給しないでいると、人はどうなると思いますか?

3.説明して進める

体重の2%が不足すると「喉がかわいたー」ってなります。

これを我慢すると大変なことが起こり始めます。

6%で頭痛。

10%で痙攣が起きます。

20%の水分が失われると 死にいたるそうです。

人の体の水分は、体重の何%くらいあると思いますか?

目のいい人は、答えられますよね~、と添えます。

これは「教科書に書いてあります」という(私のよく使う)符牒です。

約60%です。

みなさんくらいの子どもは、70%。

赤ちゃんだと80%が水だそうです。

私のように年をとると50%くらいになるそうです。

しわも多くなって枯れ木のように乾燥していくのでしょう。

燃えやすくなっているので火のそばへは行かないようにしています。

この程度では笑いはとれません。

スルーされても気にせず、授業を続けます。

「体内の水」と「出入りする水」を図にして板書します。

授業はまとめへと向かいます。

4.前の学習とつなげる

生き物は水がないと生きられません。

どういうことでしょう。

食べたものの養分は、水といっしょに吸収されるので、

水はなくてはなりません。

血液の80%は水って習いました。

血液は、酸素や二酸化炭素、養分などを体のすみずみへ運んでいます。

水分が不足すると、うまく運べなくなってしまいます。

体に不要なものは、尿として排出している勉強もしました。

汗は、体温の調節のはたらきをしているので、水分が不足すると

そうした仕組みがうまく働かなくなっちゃいます。

前単元の学習を思い出してこの学習に結びつけた発言を大いにほめます。

子ども達にまとめてもらいましょう。

生物にとって水とは何でしょう? 一言でどうぞ。

列指名していきます。

子ども達からは、

「とても大切なもの」

「生物にとって生きるために必要なもの」

「生き物の命を支えるもの」などが返ってきました。

5.水のめぐりを説明させる

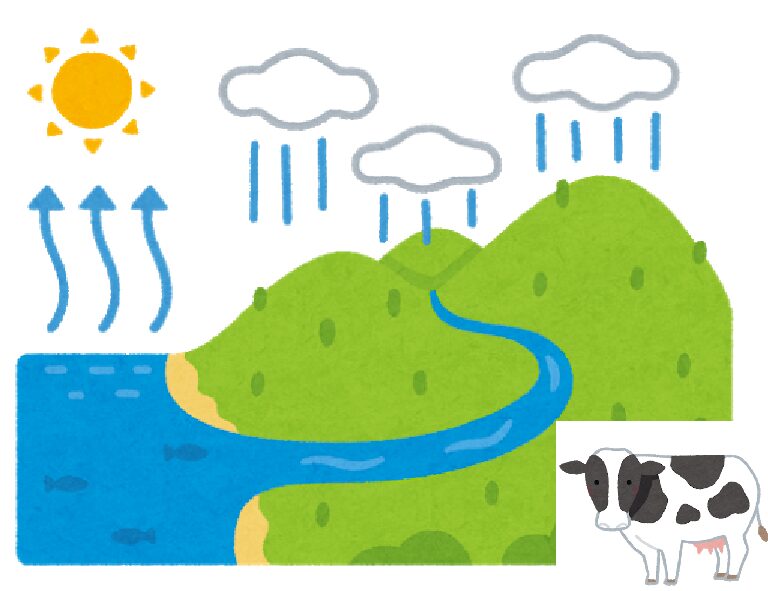

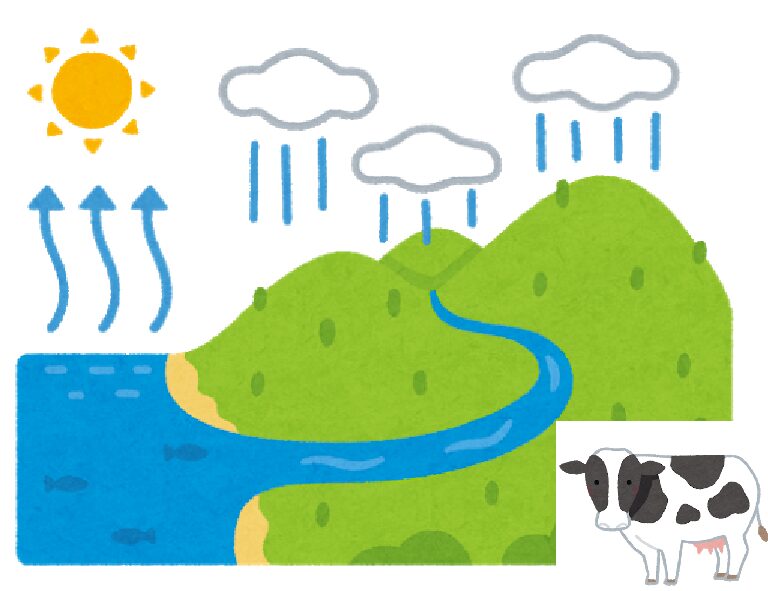

「自然の中の水のめぐり」という図を写し、指示します。

この活動は、授業の終了まで少し時間があるとき、行いました。

この図を使って、水と生き物との関わりを説明してみましょう。

ペア学習にします。

じゃんけんをして、負けた人が先に話をするように指示します。

いきなりその形にしてはいけません。

どのように言えばいいのか教えます。

お手本として数人にさせ、各自に練習させてから説明し合うようにします。

例 空気中の水蒸気は、温められて上空へ行きます。

水蒸気は、上空で冷やされると雲になり、雨や雪となって

地上に降ってきます。

その水を私たちや動植物が取り入れています。

関連記事