体育授業に関する記事です。

教職課程で体育を専門にしていたわけでも、

体育の授業について研究していたわけでもありません。

ごくフツーの小学校教員が、

四教科をはじめいくつも授業を受け持つ中で行ていた体育授業に関する話です。

現場の先生方のお役に立てれば、幸いです。

1.折り返しリレー

2.体育授業の始め方は?

1.折り返しリレー

授業の初めに行います。

ボール運動をする前の「準備運動」という位置づけです。

学級の実態に合わせて行えば、どの学年でもできます。

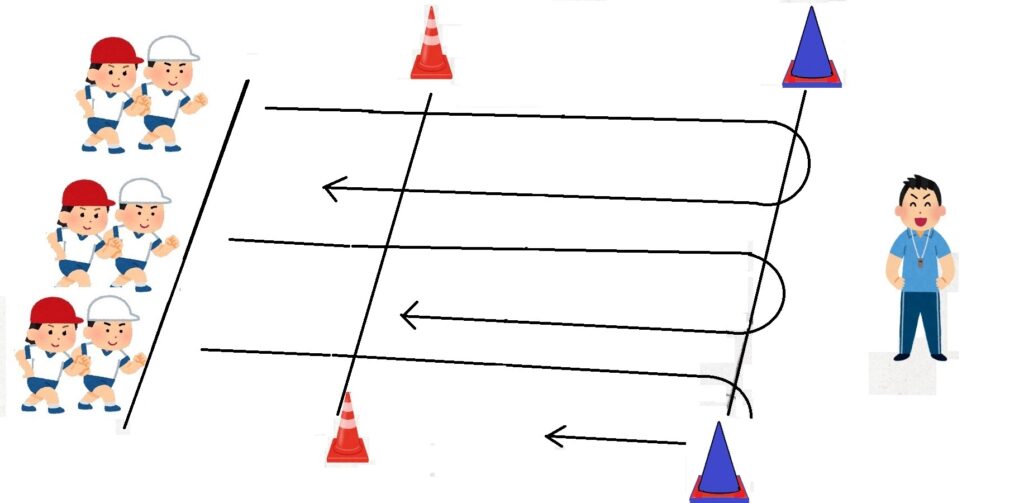

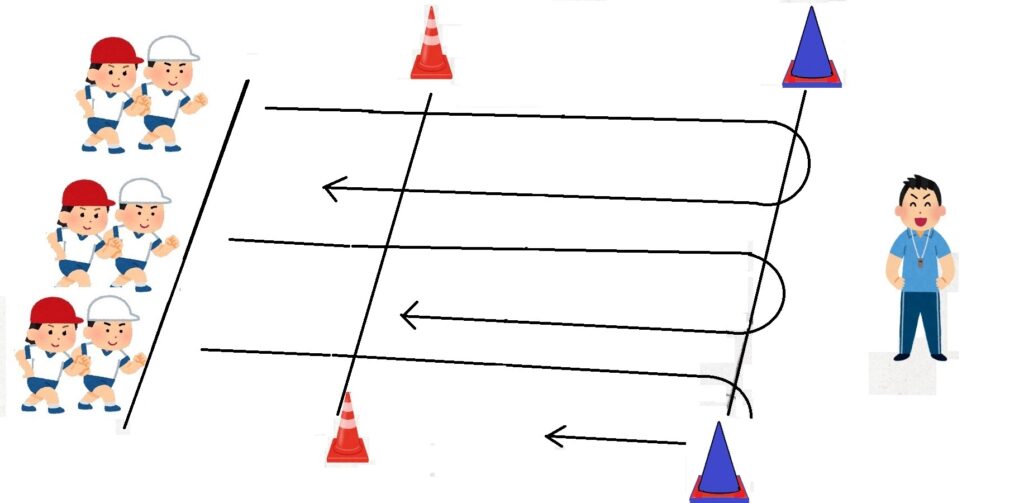

「場づくり」は事前に行っておきます。ラインを3本引き、コーンを用意するだけです。

私の場合、

朝休みか、業間のとき。

午後の授業であれば昼休みに準備していました。

子ども達は、体育時の集合の形で座っています。

各列は6人くらいのグループになっています。

折り返しリレーをしましょう。

AグループとBグループは、起立!

スタート位置まで行って、並んだら座ります。ハイ、どうぞ。

指示通りにしているのを確認し、残りのグループも移動させます。

この時、AとBのすばやさをほめると授業が引き締まります。

先頭の人は、ボールを取りに来なさい。

はじめる前に、手短に説明をします。

青いコーンのところで折り返します。

赤いコーンのところで、次の人にボールを渡します。

チームの全員が走り終えたら、体育すわりですよ。

ボールを落としたら、スタートに戻ってやりなおし。

いいですか? よーいドン。

「帰り」は普通に走って戻ります。

最後の走者には、拍手を送るようにします。

説明の仕方(裏わざ)

体育授業で気を付けなければいけないことは何でしょうか。

安全面の指導など、

いろいろとありますが、ここで触れたいのは、説明する時間の長さです。

30秒以内がベストだと思います。

(話し合い活動をする場合はまた話は別です。)

初めてその運動を行う場合は、どうしても長くなってしまいます。

ルールや動き方など理解させないといけません。

そこで、用意するのがスケッチブック(もしくは小黒板)です。

あらかじめ図を書いておいて、提示します。

また、

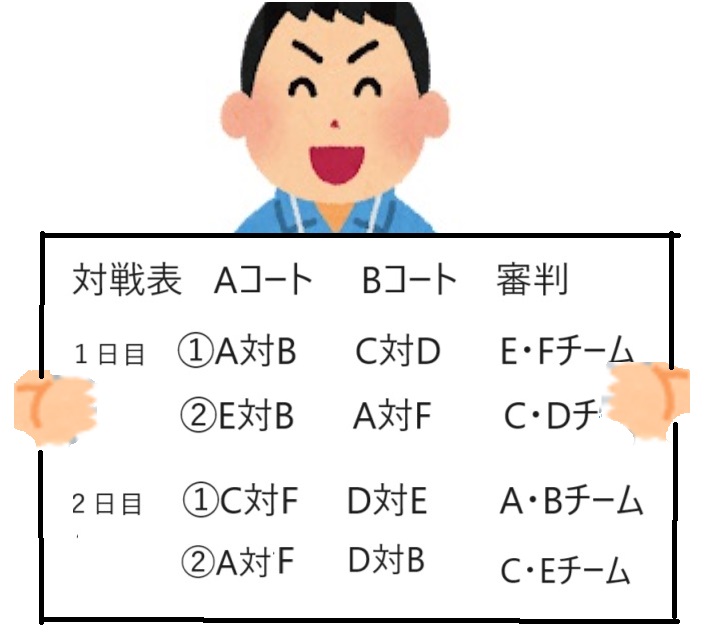

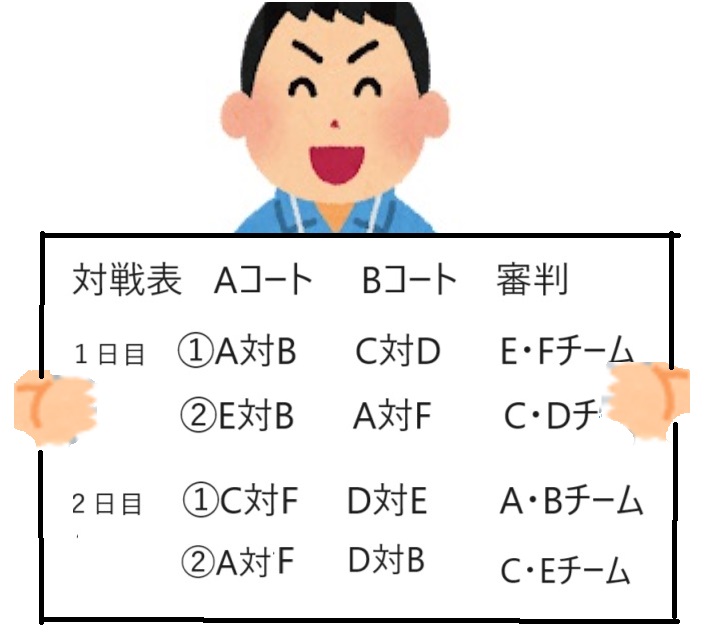

対戦型ゲームをしていく授業のときは、

左図のような対戦表を作っておきます。

耳からだけではなく、

眼からも情報が入ってきますので、指示が伝わりやすくなります。

大きめのサイズのスケッチブックに一度書いておけば、

その後、何度でも使えます。

少しずつ変化させて繰り返す

折り返しリレーは、

その走り方を少しずつ、易から難へと変化させていきます。

①走る

②スキップ

③ギャロップ

④ボールを転がしながら

⑤後ろ向きになって転がしながら、等

ここまでは、からだを温めるために行います。

次に、主活動につながる運動をしていきます。

⑥ドリブルしながら走り、赤コーンでパス

⑦少し距離をとって赤~青コーンの間でパスを出す(自分で決めてよい)

サッカーの学習なら蹴りながら走るドリブルになります。

留意点

1.先頭を交代していく。

2.全員が走り終えたら座る。

3.最終走者に拍手を送る。

4.テンポよく進める。

5.グループを固定せず、均質化をはかる。

関連記事1

関連記事2