「植物の水の通り道」の授業の様子を紹介します。

現場のお役に立てたら幸いです。

※コロナ禍の時期に行った授業を元に、書き起こしました。

(当時は、話し合い活動等の制限がありました。教師主導の授業です。)

※写真(映像)はプロジェクターで提示しました。

1.授業のはじまり

・同じ問いを繰り返す ・白い花のホウセンカもある

2.人のからだと同じように 植物にも管(くだ)がある

・切り口は? 図を見せて問う ・図を書かせる

1.名前を問う

授業開始。

開口一番、投げかけます。

この植物の名前は何でしょう。

画像を出します。

ヒメジョオン(帰化植物)の写真です。

よく見かける植物ですが、子ども達は名前を言えません。

案外、知らないものです。

この植物、

6年の理科授業と関係がないように思えますが、さにあらず。

教科書の数ページ先を見ると、ちゃんと出てきます。

色水を吸わせる実験に使う植物として載っているのです。

植物の名前を問う投げかけで、授業を始めました。

冒頭から?マークが子ども達の頭に浮かんだと思います。

まず、その状態をつくることがねらいでした。

ものごとは始まりが肝心。

どのように授業を始めるか、授業の直前まであれこれ考えます。

如何にして子ども達を引き付けるか、授業に引き込むか。

そして、その後もおもしろく授業が進むようにします。

授業者は心してその準備をしなければならない、と思っています。

問いを繰り返す

同じ問いを繰り返します。

ジャガイモ畑の写真を出して、同じように問います。

この植物の名前は何でしょう。

ジャガイモ、と言える子どもはごく少数です。

「じゃがいも?」という声がしました。

紫色の花が咲いているので確信がもてなかったのでしょう。

ちなみに、咲いたばかりの花は紫色です。

後で白くなっていきます。

このジャガイモは色水を吸わせる実験に使う植物です。

3つ目の写真を提示します。

この植物の名前は何でしょう。

ホウセンカです。

答えられたのは一部の子どもだけでした。

3年生で育てているはずです。

つまむと弾けて種が飛び出す、そんな遊び(体験)をしなかったのでしょうか。

小学校の理科学習では

自然にはたらきかける体験を保障することが大切、だと思います。

(していると思いますが)

ホウセンカを提示した理由も、前の2つと同じです。

植物の水の通り道の実験で使う植物です。

白い花のホウセンカ

今度は別のホウセンカの写真を見せます。

この植物の名前は分かりますよね。白い花のホウセンカです。

解説:

この種(たね)を園芸店で見ることはまずありません。

あまり需要がないためか、店頭では売られていないようです。

そこで教材社に手配してもらいます。

春(4月)に種まきをし、育てておきます。

これは授業者の仕事です。

来年度用として種をとるためには、注意が必要です。

赤い花のホウセンカの近くでは育てないこと。

さもないと交雑してしまい、白花になりません。

ここで子ども達に見せておくのは、

色水を吸わせる実験で使うので、前もって出会わせておきたいと考えたためです。

さて、

授業の冒頭で、3つの植物(ヒメジョオン→ジャガイモ→ホウセンカ)を見せました。

いずれも「植物の水の通り道」の学習で使う植物でした。

この導入は体育授業で例えるならば、主運動に入る前の準備運動という位置づけです。

2.どこを通る?

ここからが本日のメイン。

次に提示する写真は「萎(しお)れているホウセンカ」です。

※教科書の画像を使いました。

萎れています。

水をやると・・・元気になりました。

「元気になったホウセンカ」の写真を見せます。

※これも教科書の画像です。

T:どうして元気になったのでしょう。

C:水をやったからです。

そこで、問います。

根から水を吸って葉がぴんとなったのでしょう。

では、根から取り入れた水は、植物のどこを通るのでしょうか。

こんな反応がありました。

C1:吸った水は、茎を通ります。

C2:茎の中に水が通る管があるんだよ。

C3:人や動物に血管があるように植物にも管があるんじゃないかな。

3人目の発言には、目が丸くなりました。

そういえば「人や動物の体」の勉強で習いました。

前に学んだことと結びつけて考えているところがすばらしい! (うんとほめました。)

続けて教科書の画像を見せていきます。

「色水にさしているホウセンカ」の写真と「花や葉が赤く染まっている」写真です。

そして、全体に投げかけます。

根が赤い水を吸ったので、赤く染まったのでしょう。

この茎を横にすぱっと切ったとしたら、どうなっているでしょうね。

図の用意

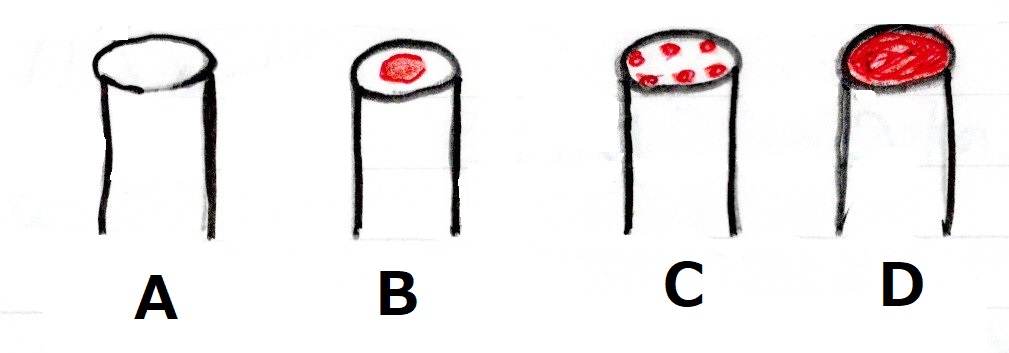

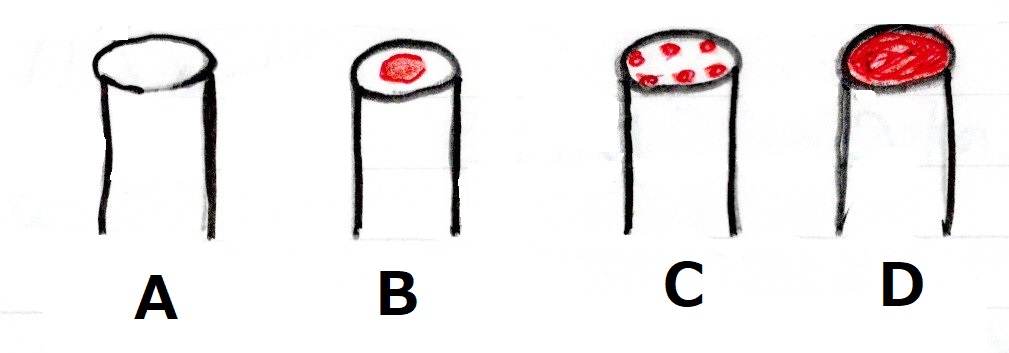

図を見せます。

事前に小黒板に描いておきました。

T:Aはどういうことか、分かりますか?

図の意味することを説明させました。

A・・・全く染まっていない。これはありえません。

B・・・茎の真ん中が水の通り道になっている。

C・・・水の通り道は、いくつかあるという図です。

D・・・茎全部が通り道ということ。

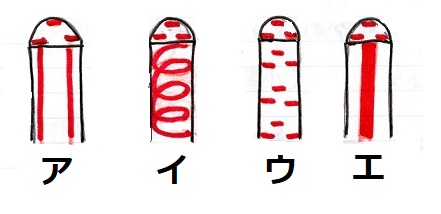

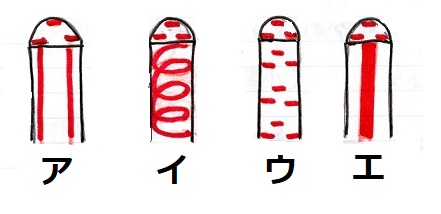

続けて、もう一枚の小黒板を出します。

これは、茎を縦にカットした図です。どうなっているでしょうか?

ほとんど全員が(ア)に手を挙げました。

念のため、

赤くなっているところは何かを問うと水の通り道だ、と返ってきました。

このとき、子どもから「導管」という言葉が出てきました。

中学校で習う学習用語です。よく知っているね、とほめました。

図を書かせる

植物の水の通り道はどのようになっているのか。

子ども達の予想は、横に切るとBかCかD。

縦に切ると(ア)でした。

これより授業は、実験に移っていきます。

では、確かめてみましょう。その仕方は教科書の何ページですか?

このように投げかけると、子ども達はページをめくり出します。

お隣さんがそのページを開いているか、相互で確認させます。

授業では、時折このような「確認」の場面を設ける必要があります。

全員がそのページを開きました。

実験の仕方を音読させます。

小さい声でよいので声に出して読むように指示します。

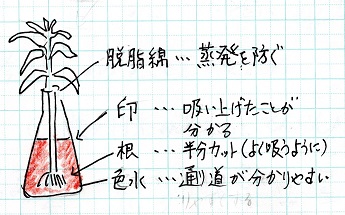

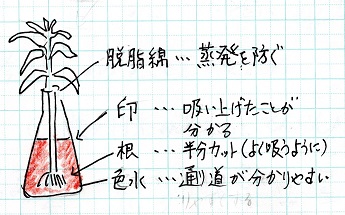

次に実験図を書くよう指示します。

理科では、図を書くことはとても大切です。

書かせている間に授業者も黒板に実験図を書きます。

途中で手を留め、独り言を言います。

絵を描くのは皆さんの方が、丁寧で上手ですよね。

このように言うと子ども達は丁寧に書こうとします。

図には注釈を入れさせます。

なぜそうするのかを言わせます。

脱脂綿 ・・・水の蒸発をふせぐため

印(しるし)・・水を吸い上げたのが分かる

根 ・・・吸い上げをよくするためカットする

色水 ・・・水の通り道がわかりやすくなる