片々の教育技術 その幾つかを紹介したい。

現場の先生方のお役に立てたら幸いである。

その習得は、子ども達と授業(活動)を創っているときだ。

楽しく進めたい、そう思っているとひらめいてくる。

今回は、以下の3つを紹介する。

1.朝会(集会)を始める時の指導 (数百人を静かにさせる)

2.すぐに出来てしまう子への対応 (空白をつくらない) → Jump there

終わったら板書させる

3.子どもの間違い →Jump there

終わりに

1.朝会(集会)を始める時の指導

体育館がざわついている。

これから朝会が始まるわけなのだが、子ども達はしゃべり放題だ。

この事態をあなたならどう収めるだろうか?

S先生は中堅の女性教師だ。

今日の集会の担当となっている。

どのようにするのか見ていると、

子ども達の真ん中に立ち、手をたたき始めたではないか。

3回たたいて、1拍休む。

ゆっくりとしたテンポで、それを繰り返す。

すると、

すぐに前列の子達が先生の真似(まね)をしだした。

その数はたちまち増えていって、おしゃべりの声は押しやられていく。

S先生、最後に3回打った後7回手を打つと、

あ、三三七拍子だ!

と誰もが思う中、にこにことお辞儀するとご自分の立ち位置へ歩いて行かれた。

一言も言葉を発していない。

体育館の喧騒とした空気を手をたたくことで一変させた。

3・3・7のめでたい拍子で。

見事だった。

集団を静かにさせる方法は他にいくつもある。

力量のある教師はそうした教育技術をいくつも持っている。

2.すぐに出来てしまう子

課題をさっとやってしまう子がいる。

すぐに出来てしまうのだ。

賢い子ども達だ。

片々の教育技術として

その対応を紹介するのだが、まず、大原則がある。

時間差が大きくなるような課題は出さない

ということだ。

量が多いと時間差が大きくなるのは自明だ。

課題をし終えた子どもは、することがない。

別なことを仕出す。それが目に余ることもある。

空白をつくってはいけないのだ。

だから時間差が大きく生じないようにしなければならない。

課題を少なめにしても、時間差は生じる。

そうした時間差の問題について先生方はどうしているのだろうか。

終わったら板書させる

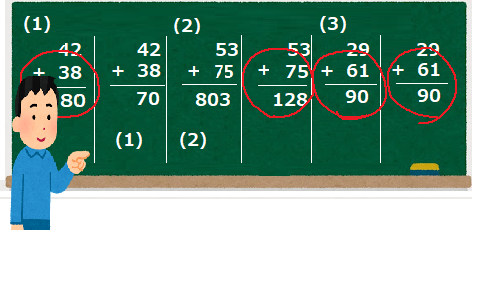

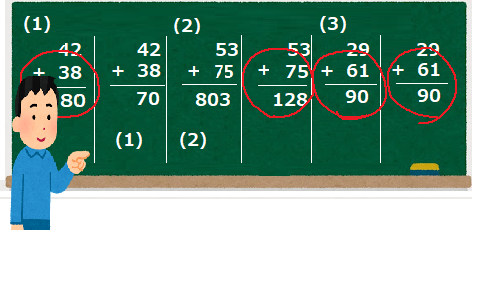

計算問題(適用問題)が3問あるとする。

黒板を6等分に区切り、指示する。

3つ問題をノートにしたら、黒板に書きに来ましょう。

1問につき、2人が書けます。

計算をし終えた子ども達は、喜んで出てくる。

黒板に書きたいのだ。

多くの子どもは、活躍したい、と思っている。

それを満たしてあげよう。

板書できる枠は6人分ある。

では、7人目以降はどうするのか?

答えの判定役を任命するのだ。

赤で〇つけをするのだが、

間違えていれば、説明して正しい答えを書く。

待機中は、その言い方を考えさせておく。

これで更に3人分活躍させられる。

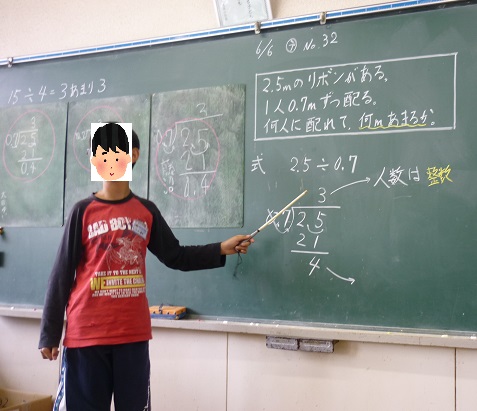

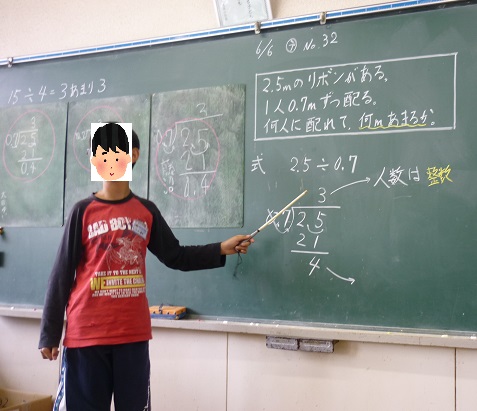

以下は、時間差への対応術ではないが、計算方法を説明する活動の例として紹介する。

2.5÷0.7の計算は、それぞれを10倍して

2.5÷0.7は、それぞれを10倍して計算します。

つまり、25÷7として計算します。

答えは、3。

余りの4は、0.1が4つという意味なので0.4となります。

だから、けんじさんの計算は、正しいです。

3.子どものまちがい

算数の授業の場面である。

次のような問題を出した。

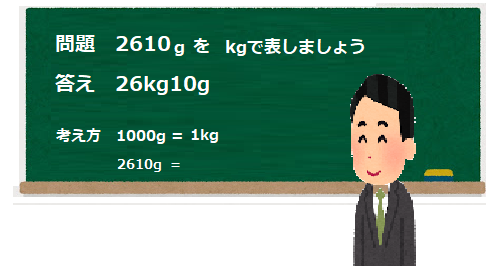

T: 2610gを kgで表します。 ノートに書きましょう。

ぐるっと一回り。

「26Kg10g」と書いている子どもを見つけた。

あなたならどうするか?

いくつか方法が浮かぶだろう。

どうするかは時と場合、子どもによって違う。

この時は、

その誤答を板書して、子ども達に思ったことを言わせていった。

誰の答えかは、言わない。

誤答について、

初めに当てられた数人は、答えが違う、としか言わない。

何人目かになってようやく、間違っている理由として

定義を言う子が出てきた。

1000g = 1Kg

説明があり、正しい答えは 2kg610gと言うことが分かった。

学習指導で大切にしたいのは、その後のことである。

子どもの間違いを授業にかけたときは、必ずこう話すことにしている。

まちがえがあったお陰で いい勉強ができたね。

みんなの勉強の役に立ちました。 ありがとう。

子どものまちがいに寄り添うことも、「片々の教育技術」の一つだと思う。

終わりに

教員不足が起きている、という。

長時間に及ぶ労働実態からブラックな職業として避けられている。

報酬で解決する問題ではない。

働き方の改革が叫ばれ、現場では取り組みがなされているようだが、

授業準備に仕える時間を勤務時間内に位置づけないかぎり、

「改革」というほどのものには至らず、「ブラック」というイメージは拭えないだろう。

学校業務の中で最も大切なのは、授業だ。

そんな状況下にある先生方の少しでもお役に立てたらと思う。

学校における働き方改革:日本と諸外国の教員の勤務時間&担当業務! (teachforjapan.org)

教員の働き方改革が必要な背景・進まない原因は?進め方や取り組み事例も解説 | WEBマガジン「#Think Trunk」 | 学校・教育機関向け | JTB 法人サービス (jtbbwt.com)