「ものの燃え方と空気」 第1時の授業シナリオです。

現場のお役に立てたら幸いです。

はじめに

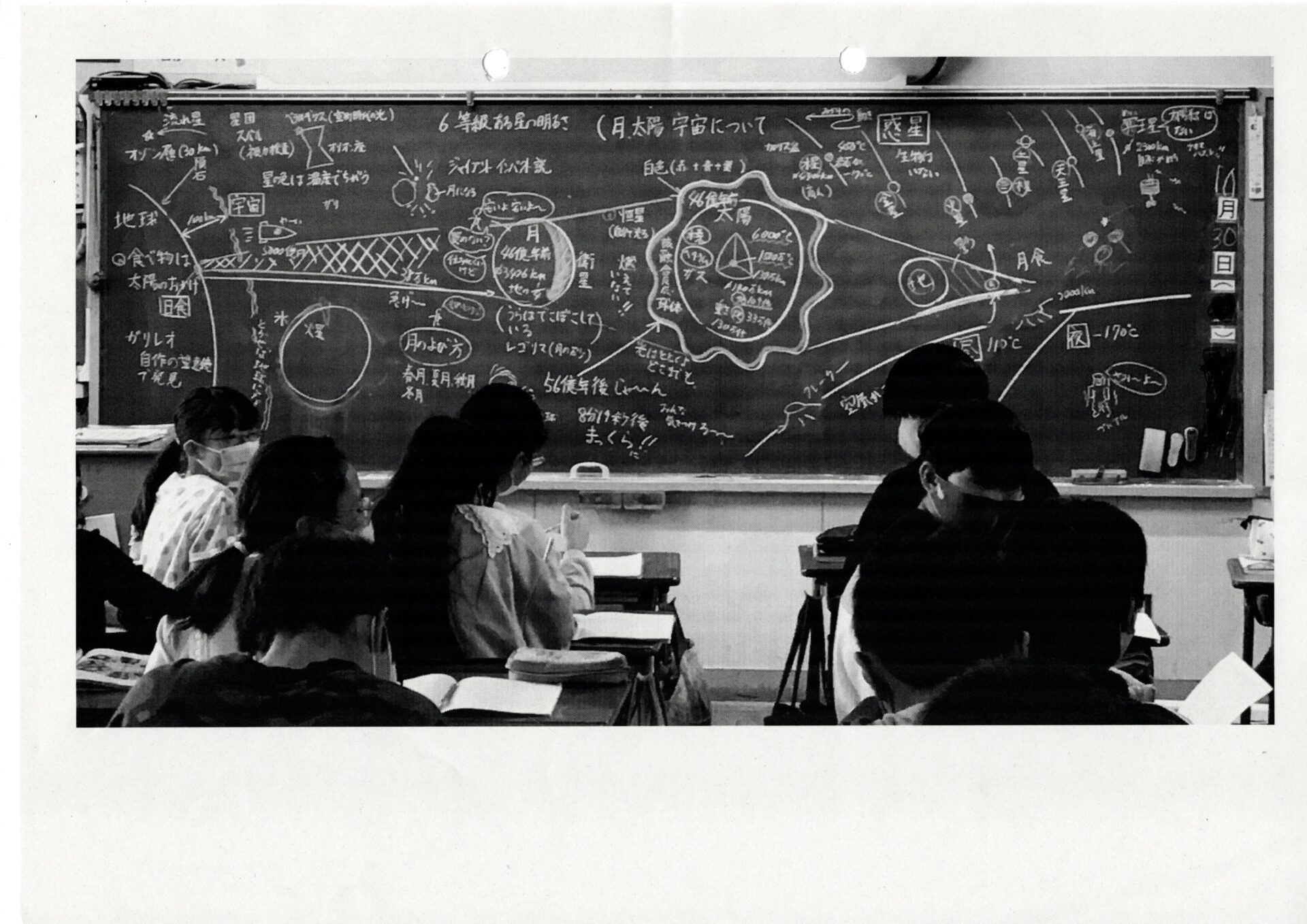

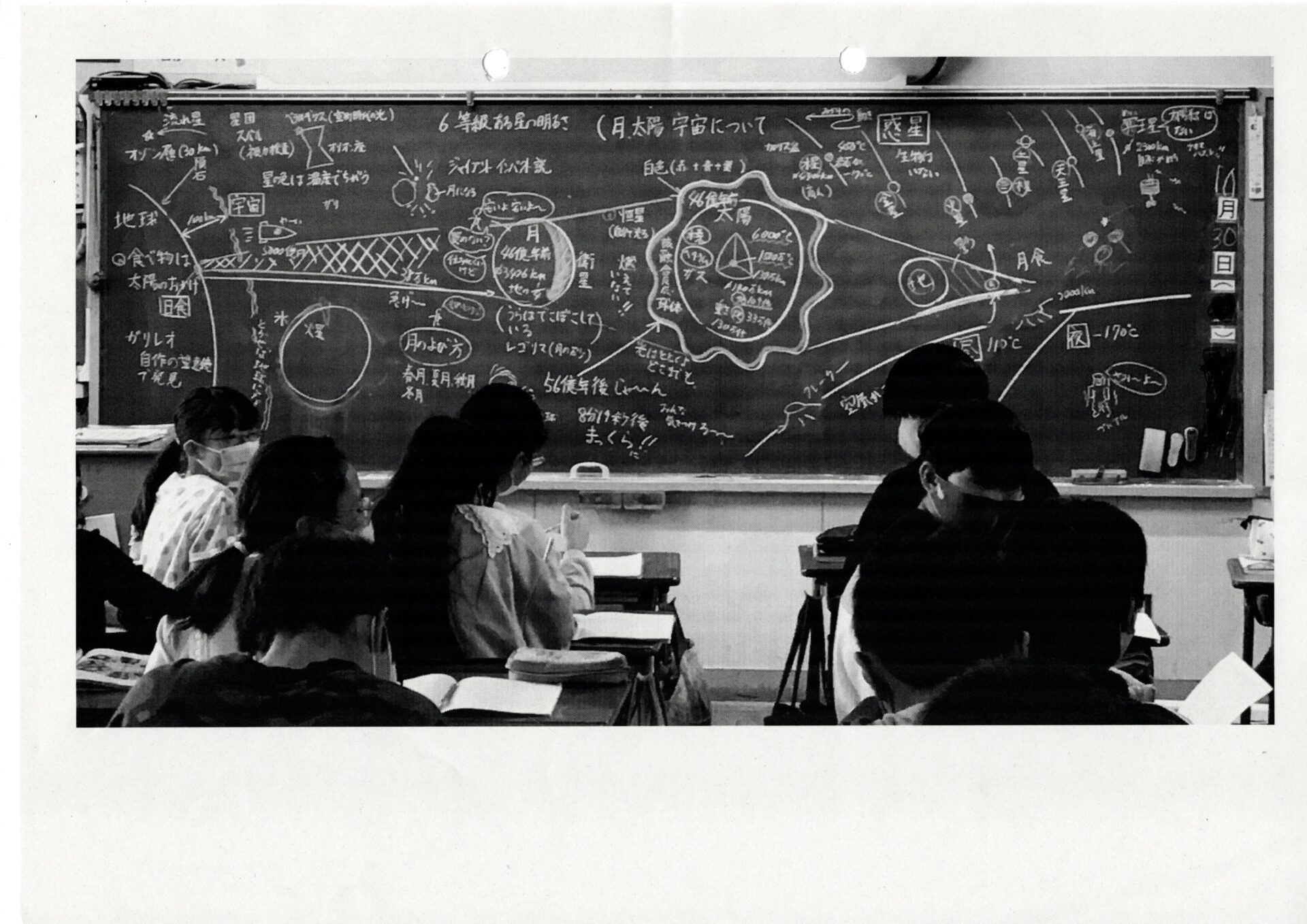

コロナ禍(下)の時期に行った授業を元に、記事を書き起こしました。

当時(2020年)は、

実験はしない・話し合い活動は5分以内等の制限がありました。

自ずと教師主導の展開となりました。

が、実験はしないわけにはいきません。

授業が楽しいものとならないからです。ガイドラインに沿った形で行いました。

1.授業の始まり

2.ふたをすると?

3.現象を表現させる

4.消えたのは、空気がなくなったから?

5.実験

7.マッチを使う (マッチで大会) →Jump there.

8.実験の前に

9.安全面等の話 (年度初めに注意)

1.授業の始まり(器具の名前を問う)

集気びんを提示するところから始まります。

器具の名称を問います。

T:何という器具でしょうか。

間髪を入れず、列指名していきます。

C:分かりません。

C:知りません、初めて見ます。

などと返ってくるので、ヒントを出します。

教科書を開いている人は、答えられますよねぇ。

教科書を見てごらん、という意味です。

子ども達は、教科書を「見て答えてはいけないもの」と思っています。

そんなことはありません。

見ていいんです。

授業を受けるときの心構えをそれとなく指導しているわけです。

ぱらぱらと頁をめくり出す子ども達。

ありました。準備物としてP8に書かれているのでした。

同様に、

燃焼さじ、マッチ、燃えさし入れの現物を見せて名称を言わせていきます。

理科では、実験器具とその名称をおさえることも大切です。

ちなみに、

ここは理科室ではありません。

事前に教室に運んでおき、廊下に置いておきました。

2.ふたをすると?

名称を確認したところで、授業の中身に入っていきます。

ろうそくを取り出し、マッチで火を点けました。

子ども達は先生のしていることをじっと見ています。

そのろうそくを集気びんまで近づけてストップ。

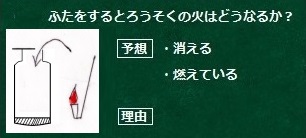

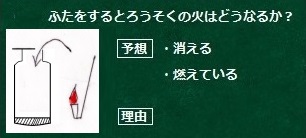

ここで投げかけます。

ろうそくをびんに入れてふたをすると、火はどうなるでしょうか。

つぶやきが聞こえます。

「消える」とか「しばらく燃えてる」とか。

いい反応です。

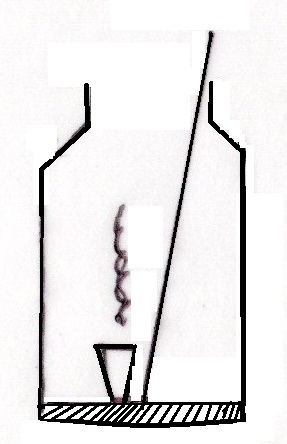

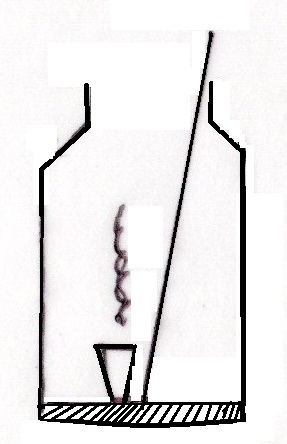

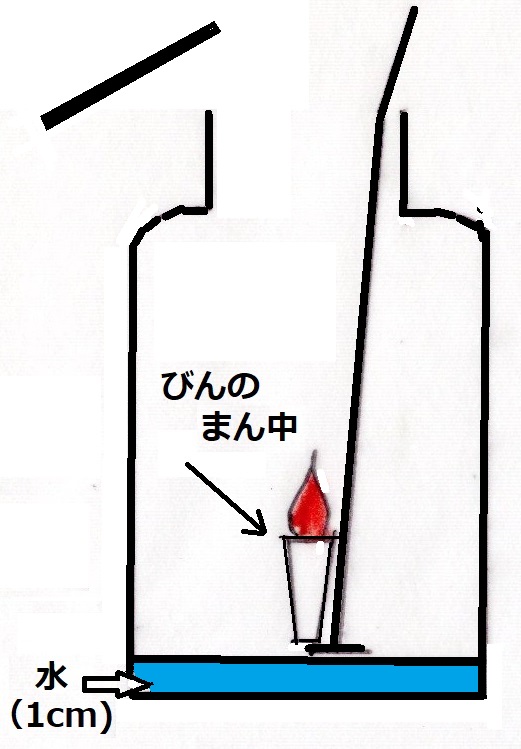

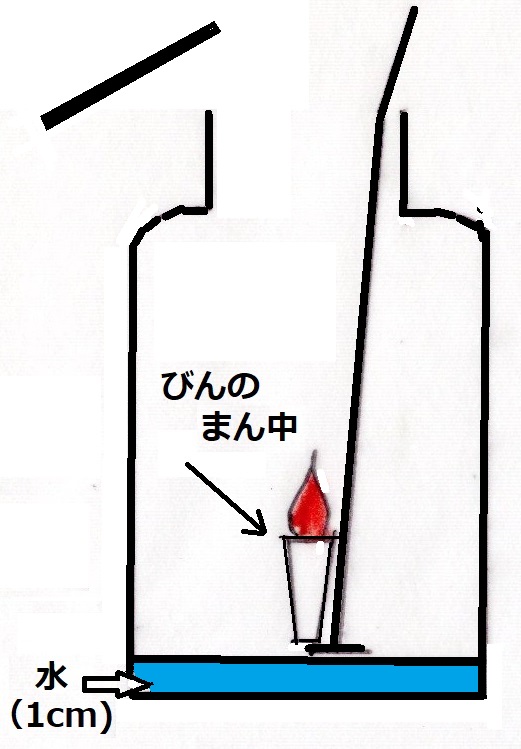

T: まずは、問題と図をノートに書きましょうか。

と言って板書を始めます。

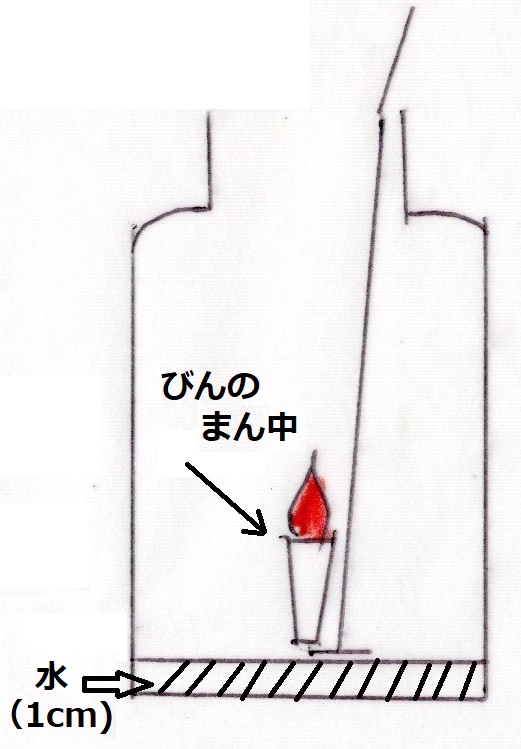

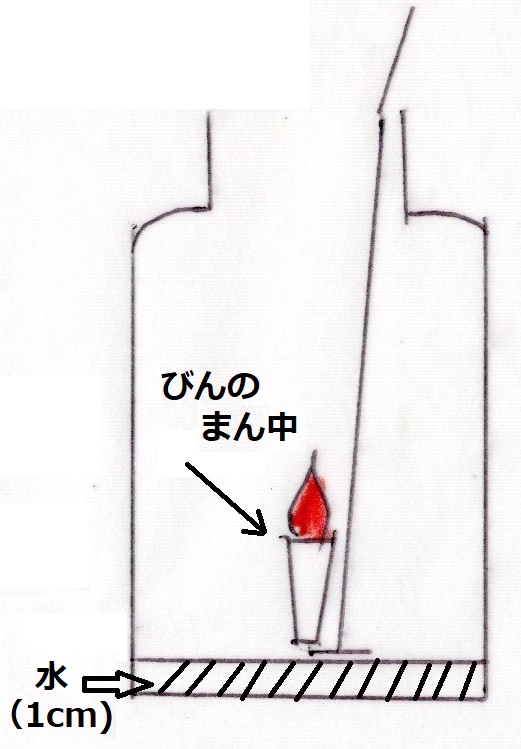

図には、説明を入れます。

・水を1cmの高さに入れる

・燃焼さじは、集気びんのまん中に置く

まだ黒板を写している子どももいますが、構わず投げかけます。

T:予想も書けましたよね?

顔を上げているのは、たぶん書き終わっている子どもです。

その数人に当てていくと「消えます」と返ってきました。

ふたをすると消える、その理由を言ってもらいます。

空気がなくなるからとのことでした。

空気が悪くなるから、というのもありました。

そう考えた説明を求めることもできますが、

今は止めときます。(時間がありません。)

「消える」ということに、まず突っ込みを入れます。

ふたをすると「消える」ということですが、

すぐ消えると思います? それとも1分ぐらいしてからかな?

子ども達は、そこまでは考えていません。

じゃやってみましょうか、と演示に移ります。

3.現象を表現させる

蓋をすると、

炎は次第に小さくなって10秒ほどで消えてしまいました。

その様子をノートに記録しておくように指示します。

列指名し、ノートに書いたとおりに読んでもらうと

どの子も「消えた」とか「消える」と返してきました。

何とシンプル。

たったの3文字です。

そういう表現を放置していていいのでしょうか?

ここは指導の場面です。

もう少し長めに表現してほしいなぁ、というと

C:だんだん炎が小さくなって消えた。 とか

C:10秒くらいしてから弱くなって消えた。

とか返ってきました。

少し詳しい表現になりました。

では、もう一度やってみましょう。同じように消えるでしょうか。

一瞬でした。

ろうそくを集気びんに入れた途端、火が消えました。

予想外だったらしく、びっくりしている子がいます。

あれっ? て思いましたよね。

疑問が湧きましたよね? 言ってみてください。

すぐに消えたのは、もう空気がなくなっていたからだと思います。

一度燃えているのでびんの中の空気が古くなっているんだよ。

新しいびんでやらないと同じ結果にはならないんじゃないかな。

4.空気がなくなったから?

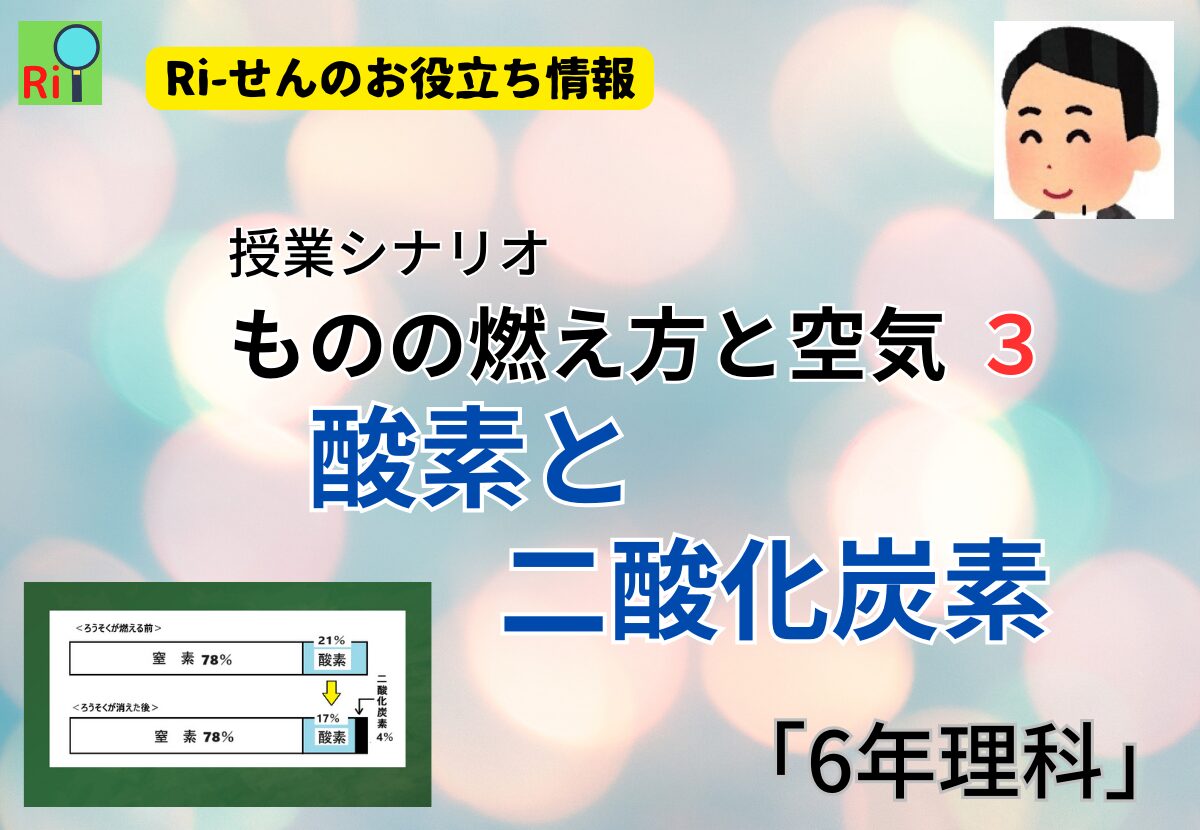

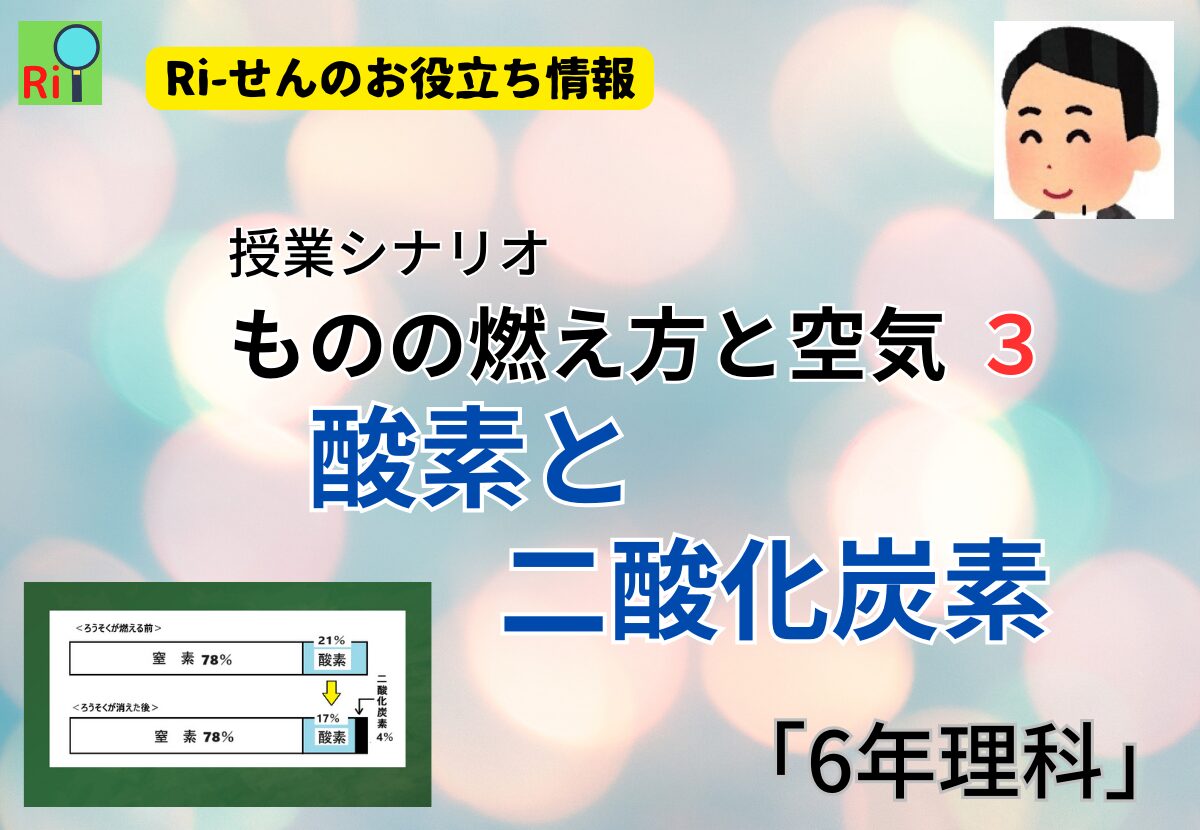

火が消えたのは、空気がなくなったからだ。

その発言から授業を進めていきます。

空気がなくなった、という発言がありましたね。

空気がない、というのはどういう状態でしょうか。

真空っていうこと?

そんなつぶやき声が聞こえました。

「空気がない」は「真空」といっていいのでしょうか。

いいのです。

調べてみると、「大気圧より低い圧力の空間を真空と呼ぶ」そうです。 空気がない状態 – Google 検索

これをおさえます。

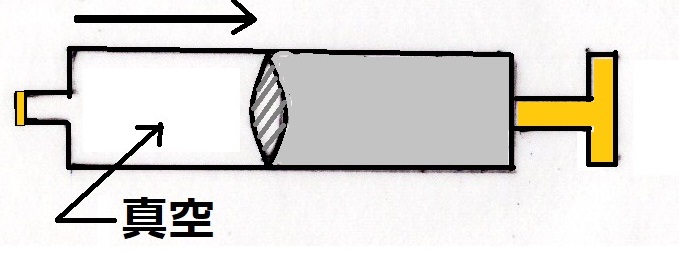

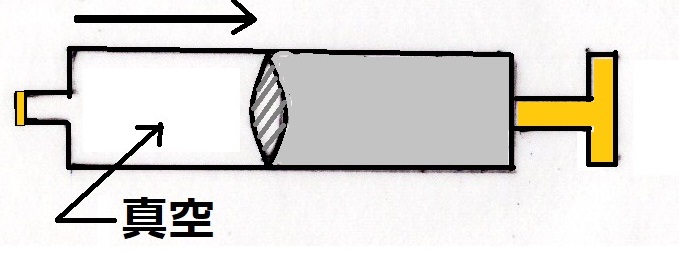

皆さんは真空を作ったことがありますよね。

3年生の理科で空気鉄砲で遊んだことあるでしょう。

と言いつつ、取り出して見せます。

真空状態をつくります。

先端を指で塞ぎ、

取っ手を引いていくと、空間が現われます。

T:これが、空気がない状態。 真空です。

引っ張るのをやめると取っ手は戻り、空間はなくなりました。

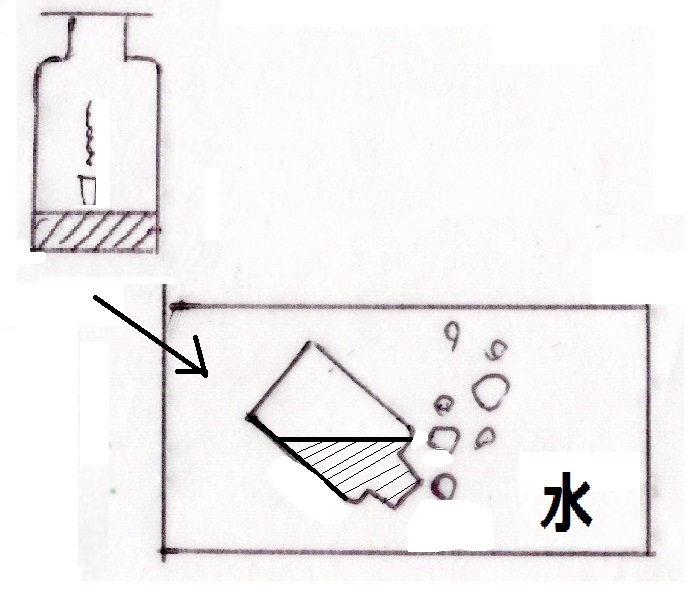

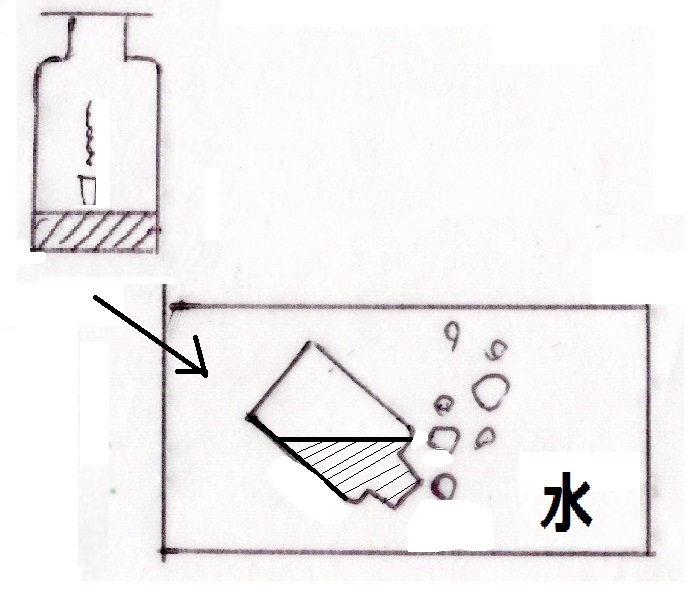

火が消えた後の集気びんはどうだったでしょうか。

空気がなくなったようにはなっていません。

ダメ押しです。

やって見せてしまいます。

水中で蓋をとると、ぶくぶくと泡が出てきました。

泡は、空気です。

集気びんの中に空気があることがはっきりしました。

その空気の中ではろうそくは燃えませんでした。

もう、燃やすはたらきはない、ということです。

ここまでの学びをまとめとしてノートに書かせ授業を閉じました。

5.実験

コロナ禍であっても、実験はしました。

自らがモノに働きかけて学ぶ。

目の前で起きる現象を見ること、感じることを理科の授業では保障したいと思いました。

実験の映像を観せてそれで指導を終える訳にはいきません。

子ども達は、びんの中で火が消える様子を演示で見ただけです。

結果は分かっていますが、実際に子ども達にさせていきます。

可能な限り、一人(若しくは二人組)で進められるように用具の準備をしました。

集気びん20個、燃焼さじ20本のほか、マッチ等の20セット用意しました。

6.マッチを使う

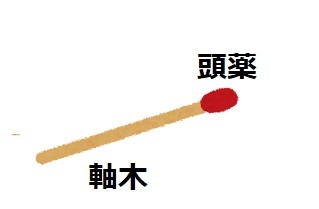

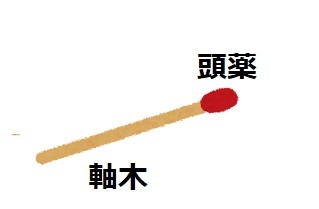

まず、マッチの指導をします。

学校にはライターもありますが、敢えてマッチを使います。

擦ると着火する。

これを体験させたいと思います。

子ども達は、擦る時にマッチを折ってしまいます。

炎が指に近くなってきて、火の点いているマッチを放ってしまうことも、します。

これは、軸木の持ち方が分からないためです。

頭薬の近くを指3本でつまみます。

擦って着火したら、炎を上向きにします。

中指を離して親指と人差指の2本でつまみます。

消えそうになったら、

手首を返しながら軸木を傾けて、火をもたせます。

これを目の前でやってみせます。

マッチを擦る練習をして慣れたところで、ゲームをします。

「誰が一番火をもたせられるかゲーム」です。

軸木をつまんでいる部分をぎりぎり端まで移動させていくと

30秒は持たせることができます。

ちなみに、

マッチ箱に「安全マッチ」と書かれています。

「安全」とは自然発火の危険がないという意味です。

西部劇の映画などを見ていると、ブーツの底でマッチを擦っているシーンがありました。

あれは、安全マッチではありません。

マッチの詳細については こちら マッチの歴史 | JTウェブサイト (jti.co.jp)

7.実験の前に

週が改まりました。

子ども達の頭の中はりっかりとリセットされています。

先週は何したんだっけ、状態になっているので授業は確認から始めます。

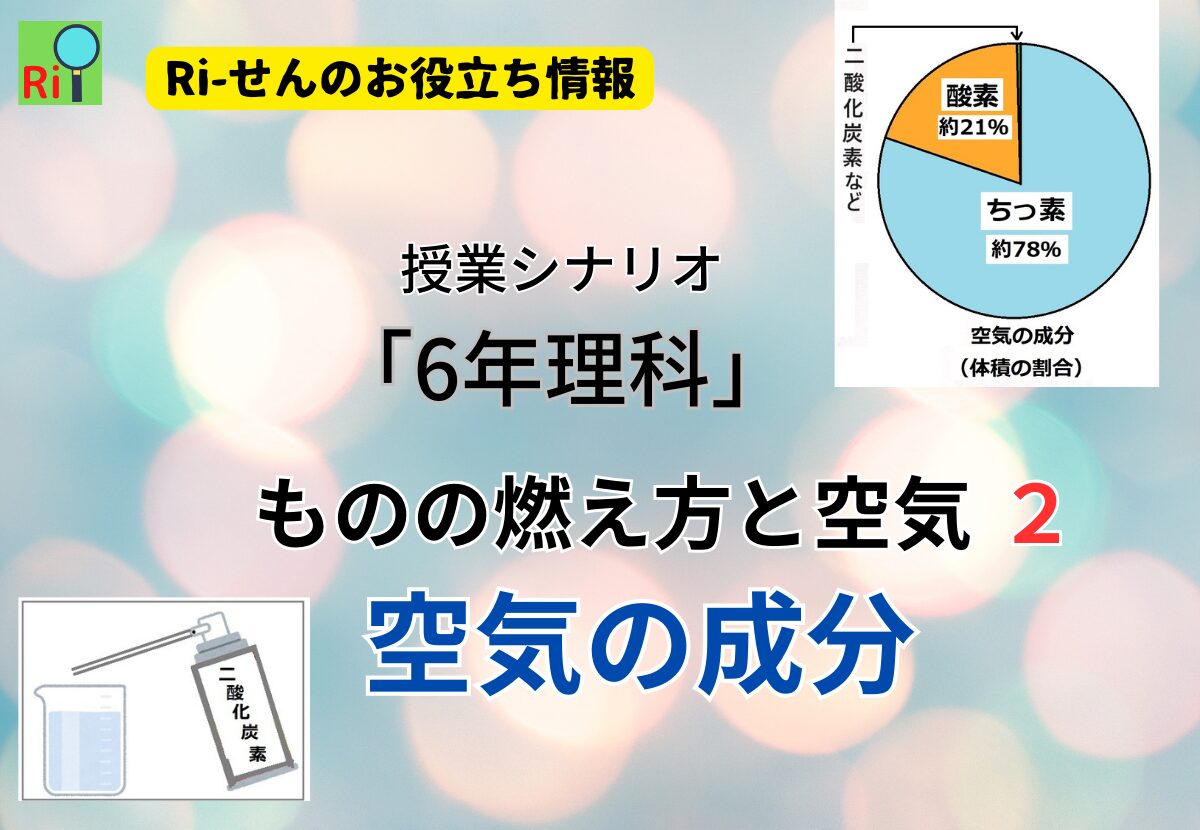

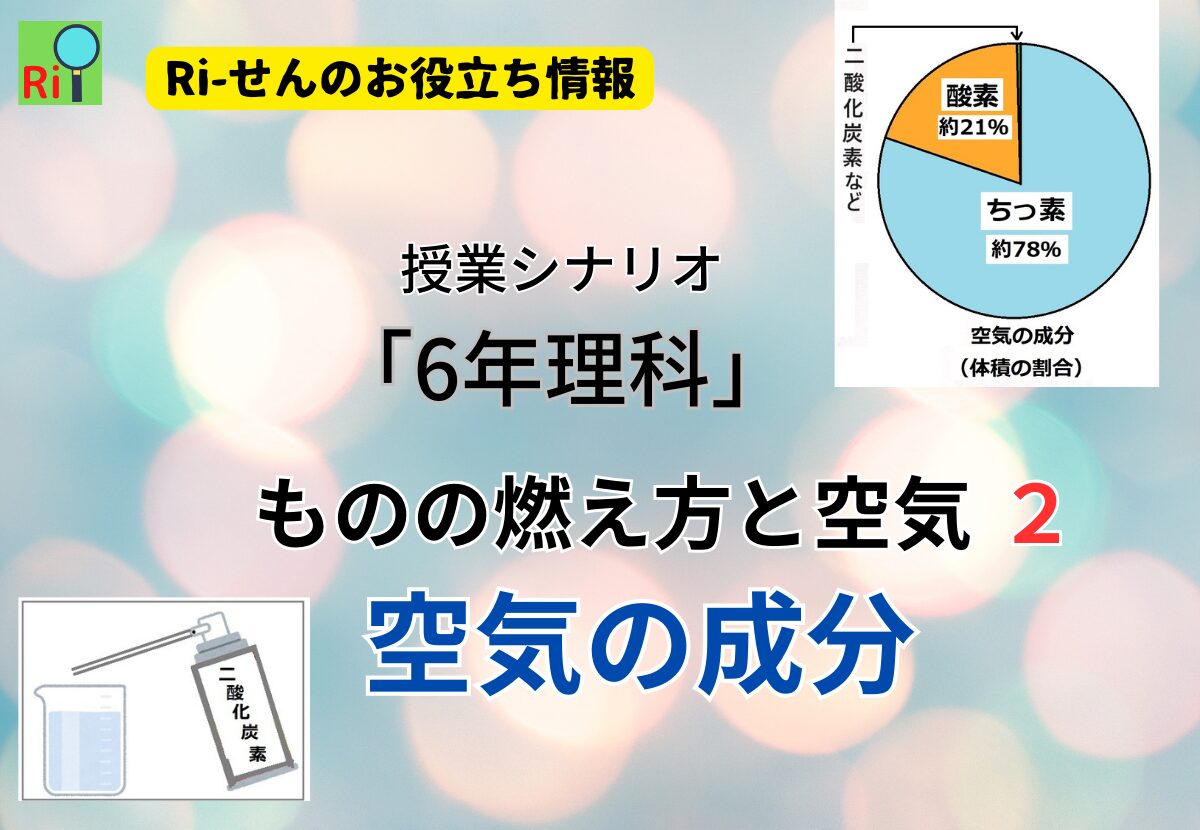

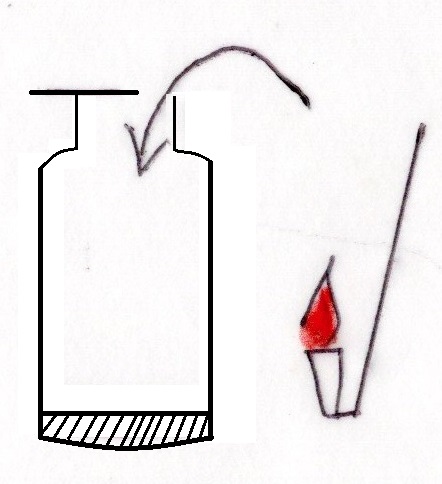

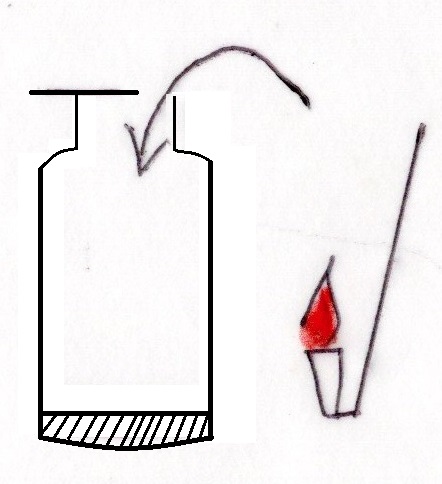

右図を提示して、投げかけます。

これ(図)は、何を確かめる実験ですか?

ふたをするとろうそくの火はどうなるか、です。

消えた後に再び火の点いたろうそくを入れてみることもします。

実験の仕方については細々(こまごま)あり、話しておきます。

- 机のまん中で実験を行う。

- 教科書、ノートは片付けておく。

- ろうそくは、びんのまん中に置く。

- 濡れぞうきんを用意。

- 燃えさし入れには水を少し入れておく。

- 実験は2回する。同じ結果となるか、確かめる。

8.安全面等も

6年に進級し、

初めての理科実験ですので、こんな話もしておきます。

お互いに注意し合って安全に実験をしてください。

学校の物は大切に扱うこと。壊れたら正直に申し出ること。

誰でも不注意はあります。それを叱ることはありません。

いたずら等、面白半分に目的外のことをした場合はイエローカードです。

その場合は、実験への参加はできなくなります。

※実験後の授業については割愛します。

関連記事