恩賜林とは何か?

言葉自体は、何度か目にしているし、意味することも何となく分かっていたが、

ある文字を調べる中で、いろいろと知るところとなった。

山梨県のさる山を登っていたときだ。

見たことがない漢字を目にした。

何と読むのだろうか?

コンクリートを固めたようなものでつくったこれは

土地の境を示す目印である。「境界標」というのだそうだ。

それに刻まれたこの文字の意味することが分からない。

帰宅後、

調べてみると「恩」の異体字であることが分かった。

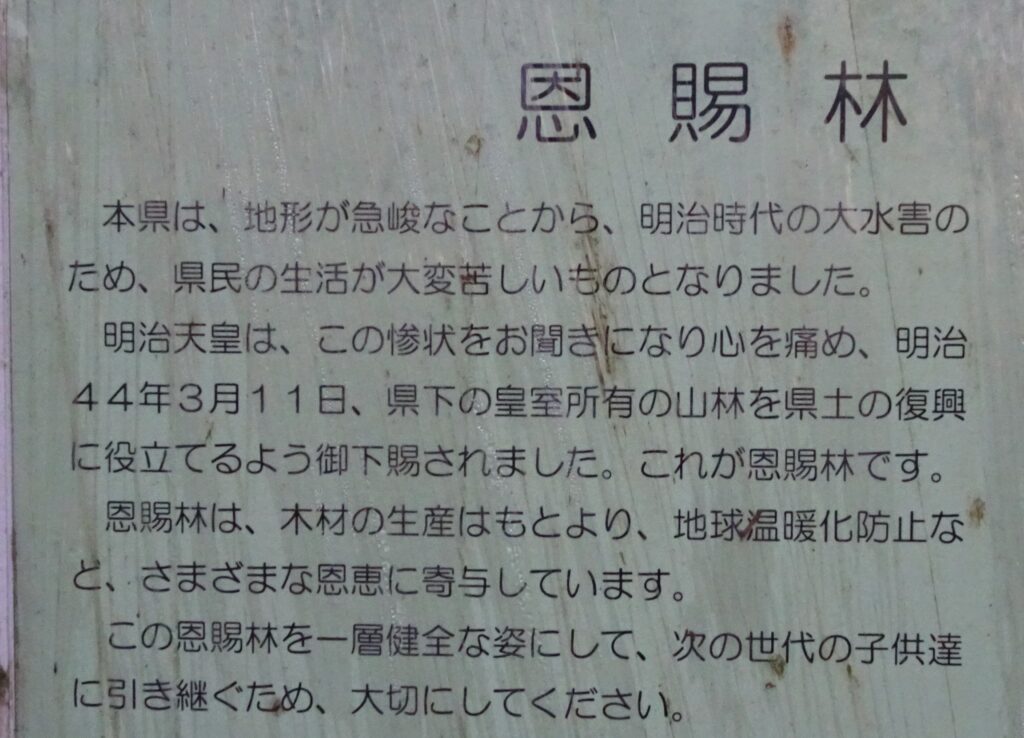

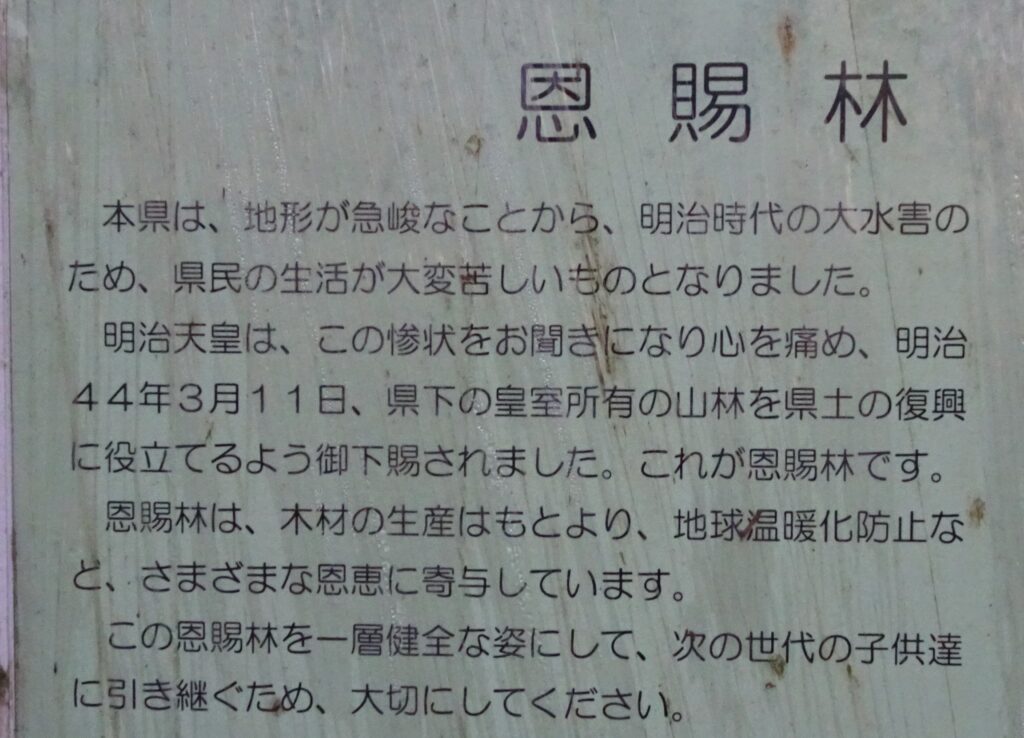

1.恩賜林とは?

山梨県の東部に「倉岳山」がある。

大月市観光協会 Otsuki Tourism Association – 体験する – 倉岳山 (otsuki-kanko.info)

その山稜を下山中、このような看板が目に入ってきた。

この山は「恩賜林」だという。

天皇から下賜された山林のことで、

石柱の「恩」は恩賜の恩だったのだ。

これで疑問が解決した、

と思いきや新たな問いが浮かんできた。

下賜される前は、天皇家が所有していたということだ。

天皇家は、そんなに土地持ちだったのだろうか?

そして、

下賜されるに至る経緯にはどのようなことがあったのか?

看板はその説明をしている。

大水害が起こり県民の生活が苦しくなったとある。

山林が下賜されたことで、村民の生活は立て直すことができたようだ。

まずは、この山が天皇家のものであったという所から調べてみることにした。

2.経緯

恩賜林とは、天皇から下賜された山林ということで、

元は天皇家がその土地の所有者だった、ということだ。

それは、どういうことなのだろうか?

話は、明治2年に遡る。

版籍奉還があった。

全国の藩が所有する土地(版)と人民(籍)を朝廷に返還した政治改革のことである。

奉還の「還」は、「もとの状態に戻す」という意味の漢字で、

「奉」が付いているから、もとの持ち主(つまり天皇)にお返し奉る、ということだ。

そういえば「公地公民」という言葉があった。

大化の改新の頃「土地も人民も天皇のもの」という私有を認めないという制度があったが、

明治政府は天皇を頂点とする中央集権をすすめようとしていたから、そうなったんだろう。

朝廷に還された藩の山林は、官有地となり一部が御料林となる。

「御料林」とは、皇室財産に編入された森林のことだ。

恩賜林のもとは、版籍奉還を経て皇室所有となった森林だったのだ。

3.山林をめぐる問題

山林は、

その地に暮らす者にとって生活に欠かせないものだった。

粗朶(そだ)は、暖房や煮炊きに日常使う生活必需品だ。

現代でいえば、ガスや灯油。電気といってもいいかもしれない。

山林から得られる木炭や薪は現金収入となった。

その地域に住む住民が共同で管理、利用してきたのが山林だった。

とりわけ、山がちな地方では、山仕事を生業とする人たちが多かった。

それが、これまでどおりにいかなくなった。

山林が官有地になったためだ。

土地の所有権は、明治6年の「地租改正」に始まる。

入会権をめぐって村民の抵抗などいくつか混乱があった。

4.なぜ山梨県に水害が多発したのか

山梨県では、明治初年から水害が多発した。

なぜ、明治期になってなのか。

これが、恩賜林とつながってくる。

学校で習った政府の方針「殖産興業」と関連してくる。

当時の日本の貿易品の主力が絹だった。

輸出できるのは、それぐらいしか日本にはなかったからだろう。

と思っていたらさにあらず、だった。

西欧では蚕の病気が起こり、供給不足になっていた。

そこで日本の生糸が買い付けられる。

国内で養蚕が盛んになったのはそういう訳だ。

生糸をつくるには何が必要か。

蚕が食べる桑の畑が必要なのはもちろんだが、

繭から糸をとるには湯や蒸気が必要で、その燃料となるのが木材だ。

生糸の生産を上げるには、山から木がどんどん伐採されることになる。

土地改良が進む。

物資の輸送や人の移動のために道路が造られ鉄道が敷設されていく。

山林を切り開けば、

山林のもっている洪水の緩和機能の低下を招くことになる。

大雨となり、家が流され畑が埋まるなど大きな被害が多発した。

その復興が県の財政を逼迫させる。

こうしたことから御料林が下賜されて県有の財産となり、県の財政を支えたという。