6年理科の授業シナリオです。

単元名「生物と環境」の3つ目。

1「生き物と食物」、2「生き物と水」の次に行う授業です。

これまでに以下の内容を学習しています。

【単元名】 主な内容

・ものの燃え方と空気 (酸素、二酸化炭素、気体検知管、ものが燃えるしくみ)

・人や動物のからだ (呼吸、肺とそのはたらき)

・植物の養分と水 (日光との関係、蒸散)

これらを踏まえて授業を進めていきます。

現場の先生方のお役に立てたら幸いです。

1.「呼吸」って、何?

授業の始まりと同時に画像を提示します。

子ども達は、顔を上げてスクリーンを見ます。

そこで、投げかけます。

T:なぜ口を開けているのですか?

C1:空気を吸うからです。吸わないで泳ぎ続けるのは苦しいよ。

C2:吐くときは水の中で、鼻から吐きます。

人や動物は、空気を吸って吐いています。

そのことを学習した言葉で言える人は、黙って立ちましょう。

漢字二文字でしたね。

ほとんどの子どもが立ちました。

みんなで言ってみましょう、と掛け声をかけて「呼吸」と言わせます。

そこで問い返します。

人や動物は、「呼吸」でどんなことをしているのでしょう。

言える人は、座りましょう。

発問の意味がよく分からないのか、立っている子ども達がいます。

座っている数人にあてていきます。

人や動物は呼吸をすることで、

酸素を体の中に取り入れ、二酸化炭素を外へ出しています。

立っていた子ども達が座り始めたのは、思い出したからです。

発言した子どもを大いに褒めます。(すごーい! 拍手!!)

その働きをしている臓器の名前をみんなで言ってみましょう。せーの。

肺です。

T:もう一つ言えますよね?

しーんとしてしまいました。忘れているようです。

そこで、ヒント。人間にはない臓器です、というと手が挙がりました。

「えら」です。

魚は、水中の酸素を取り入れ、二酸化炭素を出しています。

えら呼吸と言います。

よく思い出したね。説明も上手でした。じゃ、話を戻して、

肺呼吸している動物の名前を言っていこう。 Aさんからどうぞ。

座席の順に当てていきます。

授業が始まったばかりですが、

このようにすることで、ほどよい緊張感が生まれ、こちらのペースで授業が進行していきます。

子ども達は、思い付くままに動物の名前を挙げていきます。

2列ほど指したところでストップ。

T:今、挙げてもらった動物はみんな呼吸をして、たくさん酸素を使います。

人間も呼吸をします。世界の人口77億人が息をして酸素を吸っています。

しかも、人間は物を燃やして大量の酸素を使ってます。

だから、地球の酸素は、どんどん減ってきてます。そうですよね?

2.酸素は減っているか?

三択問題にして投げかけてみます。

酸素は減っているのでしょうか?

1) 人間がたくさん使っているので減っている。

2) 減っていない。

3) 増えている。

正解は、「減っていない」です。

「減っている」というネット上の情報を見ましたが、

その数値の 0.0004% は「減っていない」と言ってもいいレベルでしょう。

酸素を消費しているのに、減らない。その理由を子ども達に問います。

では、問題です。

なぜ、地球の酸素は減って行かないのでしょうか?

子ども達の半数はその答えを知っていました。

賢い子ども達です。

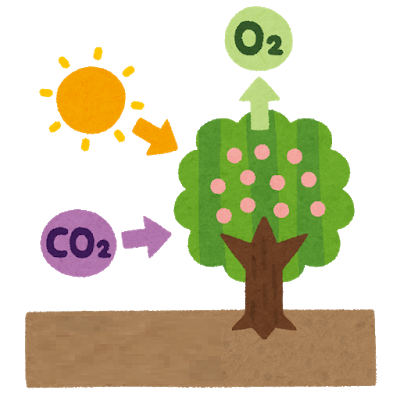

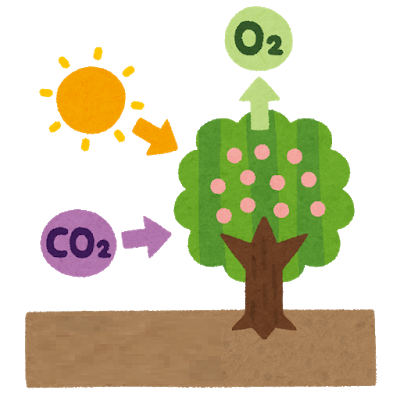

植物が酸素をつくっているから減りません。

そのことを光合成っていうんだよ。

物知りな子どももいます。よく知っているね、とほめます。

「生物と空気」の授業はここから話を実験へもっていきます。

植物が酸素をつくっていることをすでに知っていた人がいたようです。

では、それをどうやって調べたらいいのでしょうか。

3.実験方法は

実験方法は考えさせません。

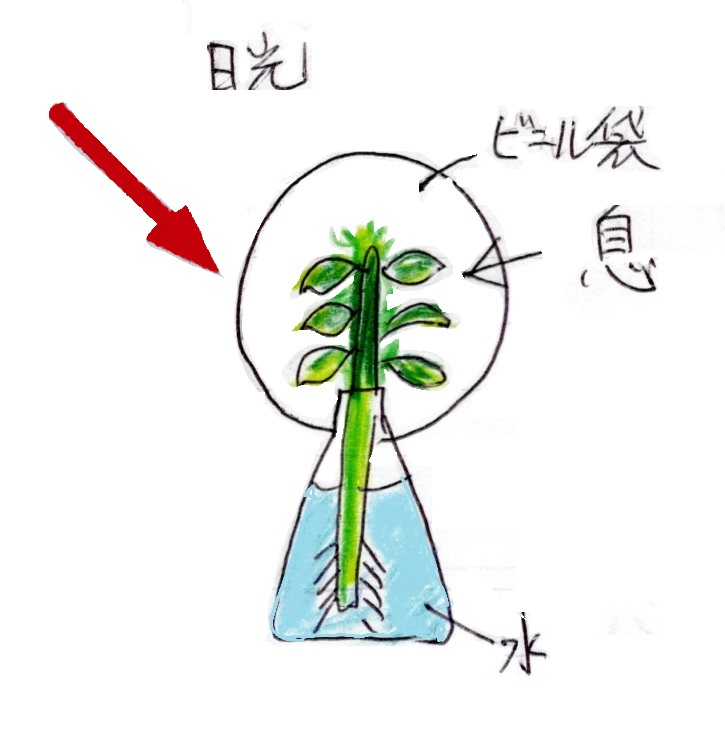

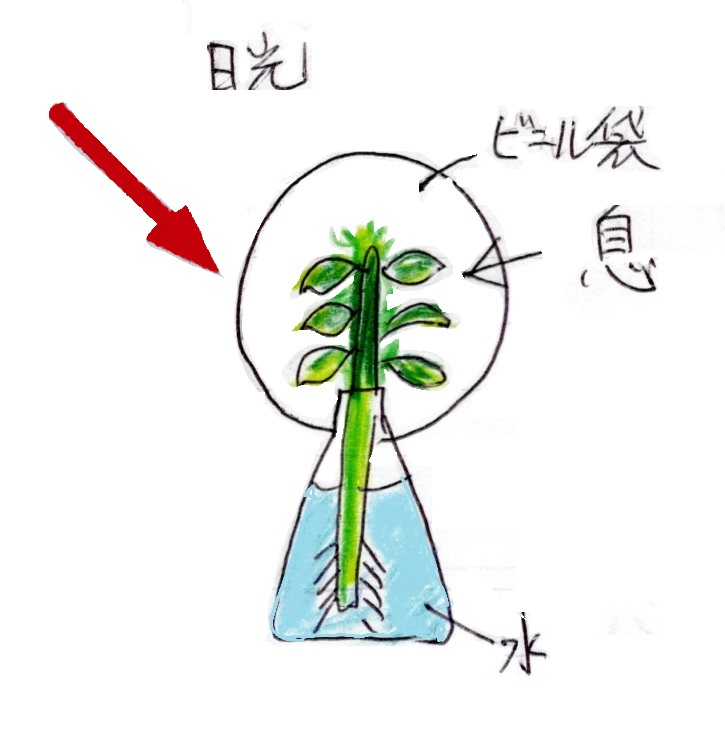

教科書にある実験の図を板書し、問いかけていく方法をとりました。

T:鉢植えにした植物にビニル袋をかぶせていますね。どういうこと?

C5:空気が出入りしないようにビニル袋をかぶせます。

T:こうしておくと、何かが変化してきますね。

C6:袋の中の気体の割合が変化します。

T:それを調べる道具(器具)は?

C7:気体検知管です。「物の燃え方と空気」で勉強しました。

実験の仕方を見てみよう。〇ページを開きなさい。

T:息を入れていますね。

袋の中の空気はどうなるの?

C8:空気中より二酸化炭素の割合が増えます。

T:そうですね。この時の酸素と

二酸化炭素の割合を測定し、日光にしばらく当てます。

そして、また測定するという実験です。

T:どう変化していると思いますか?

植物が酸素を出しているから、その割合は増えています。

そして、二酸化炭素を吸っているから、その割合は減るはずです。

4.実験しない

実験は、条件が整えばします。

そのくらいの扱いでいいと思います。

子ども達には、実験できない理由を話しました。

4月にこの実験用にコマツナの種をまきました。

順調に育っていましたが、虫に食われてしまいました。

実験ができない理由は他にもあります。

・予算の関係で気体検知管が用意できない。

(グループごとにさせると、とんでもない金額になります。)

・実験をする時間がとれない。

・梅雨時であり、晴れの日に実験をすることが難しい。

このような場合は、教科書を使うほかありません。

実験はできません。

その代わりに、結果を教科書で見ていきましょう。

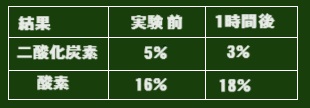

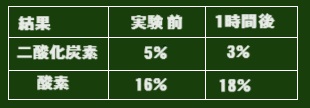

測定の結果をノートに書くように指示します。

書き方のひな形を示します。

5.結果を読み、考えさせる

実験結果の表を読ませます。

T:この表から分かることを話してください。

何人かに指名します。

酸素の割合が増えて、二酸化炭素が減っています。

二酸化炭素が減った分だけ、酸素が増えています。

この結果からどんなことが考えられますか?

コマツナ(植物)は、酸素を出しています。

そして、二酸化炭素を吸収していることが考えられます。

このことから、地球の酸素が減って行かない理由が分かったね。

その理由をずばりと言ってみよう。

子ども達は、「植物が酸素をつくっているからです」と口々にいいました。

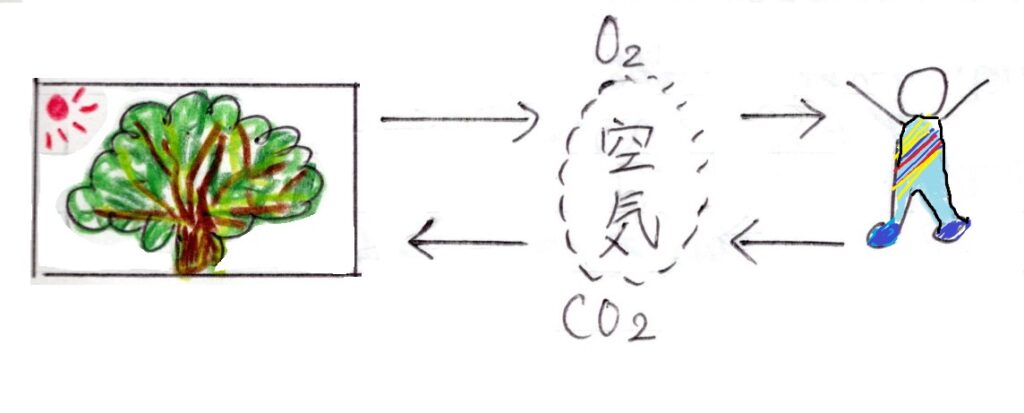

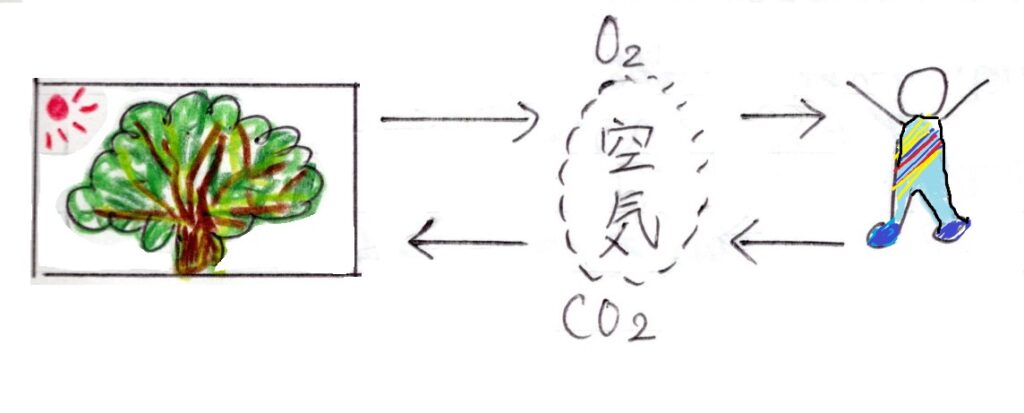

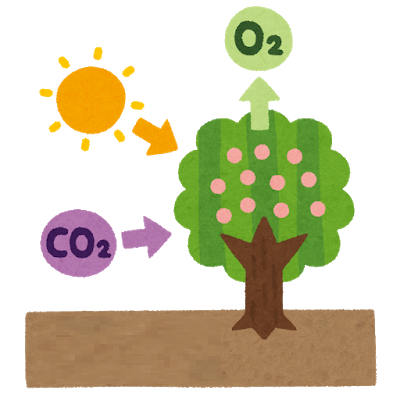

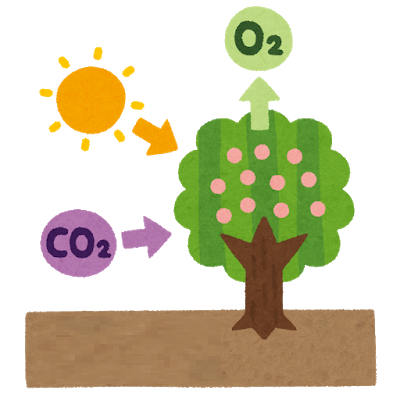

6.関係図を説明させる

教科書の図をスクリーンに映します。

T:この図を説明してみましょう。1分でまとめてください。

1分経過後、Aさんが手を挙げました。

どうぞ。

植物が空気中に酸素を放出し、その酸素を私たちが取り入れています。

そして、私たちが空気中に排出した二酸化炭素を植物が取り込みます。

聞いていた子ども達は、そのように言えばいいのか、と感心しています。

さらに数人に言ってもらいます。

そして、全員に言わせます。

T:はい、お隣さんとじゃんけんしてください。

負けた人が図の説明をしましょう。

子ども達は必死にじゃんけんをはじめます。

負けた子どもが仕方なさそうに話し始めます。

T:じゃんけんに勝った人は、その説明をほめてあげましたか。

負けた人! 言わされっぱなしではいけませんよ。

あなたも、どうぞ! と勧めましょう。

7.日光に当てないと

説明のしあいがひと段落すると、手が挙がりました。

どうしたのでしょう。

植物は、呼吸の仕方が動物と逆ですが、

日光に当てない場合は、どうなっているのか気になります。

学習を深める発言です。

日光に当てない場合はどうなのか、という疑問です。

子どもに返す処し方もありますが、こちらから説明をします。

植物は、夜は酸素を取り入れています。そして、二酸化炭素を出しています。

植物も酸素を吸うのですから、やっぱり、地球の酸素は減っていってしまうのでは、

と思いますが、減らないのです。

植物は呼吸で使うよりも大量に酸素を作っているのです。

8.見方を新たに

まとめに入ります。

植物との関わりを勉強しましたが、改めて植物について

みなさんは、どう思いましたか?

ノートに書かせ、その後に全員で共有しました。

子ども達からは、植物のはたらきについて感心する内容が多く聞かれました。

その中に「植物のおかげで私たちの命がある。」という感想がありました。

Bさんにどういうことか話してもらいました。

食べ物の元をたどると植物になります。

その養分をいただいて動物が生きています。

それだけでなくて、

植物は、動物が必要な酸素もつくっています。

私たちの命は植物によって支えられていると言えます。

だから、植物を大切にしないといけません。

何人かにその感想を言ってもらいました。

Bさんは学んだことを上手にまとめている、同じように思います、と返ってきました。

それに続けます。

すばらしい発言でしたね。

その大事な役割をしている植物ですが、大変なことが起きています。

地球規模での森林減少という問題です。

それについては、3学期の環境問題として勉強していきますよ。

次時の予告をして授業終了です。

関連記事