「月の形と太陽」 その授業シナリオです。

授業づくりの参考にしていただけたら、幸いです。

※コロナ禍の時期(2020年)に行った授業を元に、書き起こしています。

当時は、実験・観察は行わない、話し合い活動は5分以内等の

制限がありました。その状況下での、教師主導の授業です。

なお、

授業を行った学級は、進学塾に通う子どもが比較的多く見られ、

教科書の内容は既に習得・理解しているといった実態でした。

※ 授業観についてはこちら Home – Ri-せんのお役立ち情報 (ri-sen.com)

目次

1.教科書で勉強します! →Jump there

2.ニュースで始める

3.レディネス

4.疑問は浮かばない(学習したいことは?) →Jump there

5.言わせない(その先はStop)

6.記録の仕方

7.高さの測り方 →Jump there

8.「教科書」を使う (観察の代わり)

9.まとめに使う言葉

2-1 朝方の月 →Jump there

2-2 夕方との共通点

2-3 自ら光っていないわけ

2-4 説明(太陽光の強さ)

2-5 実験(ボールに光を当てる)→Jump there

2-6 実験の図を読ませる

2-7 満ち欠けの実験

2-8 まとめとして図にする

1.教科書で勉強します(初めに宣言する)

単元名「月の形と太陽」

その授業の初めに 「教科書で勉強します」と宣言します。

観察ができないからです。

観測をするよう勧めはしますが、自宅で行うのは難しいようです。

まず、その時間帯は子ども達の多くが習い事をしています。

そもそも学区はマンションなど高い建物が林立する都市部であるため、

自宅から月の動きを追って観ることはできません。

空が広がる近くの公園に行くとなれば、保護者の協力も必要になってきます。

そのお願いはかなりキビシイです。

教科書を使って如何に楽しく授業を進めるか。

これが授業づくりの課題になってきます。

2.ニュースで始める

この単元をどのように始めるか?

思案をしていると情報が入ってくるものです。

月面に水が存在する

そのことがニュースで報じられました。(2020年10月)

NASAプレスリリース「NASA’s SOFIA Discovers Water on Sunlit Surface of Moon」

月の南極と北極には確かに氷が存在する NASAが決定的証拠を観測、と発表 | Science Portal – 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」 (jst.go.jp)

授業の冒頭、

新聞に載った写真画像をスクリーンに映し出し、投げかけることにしました。

T: 何の写真でしょう?

反応がありません。

子ども達は、新聞やTVニュースを見ていないようです。

写真の説明をし、投げかけました。

月に水がありました。この発見はどんな意味があると思いますか?

さっさと言っちゃいます。

T: まず、地球から持って行かなくてよくなります。

月に水があればそれを使えます。飲み水にしたり、発電などに使ったり。

長期間、月で活動を続けることができます。

アルテミス計画というニュースにも触れます。 アルテミス計画 – Wikipedia

2028年までに月面基地の建設を開始するというNASAのプロジェクトのことです。

日本も参画していて、500億円の予算で取り組んでいることを話します。

3.レディネス

月に関する最新の話題から授業を始めました。

月の学習を始めるキッカケとしたかったわけです。

ここから子ども達の出番。

月に関することを話してもらいます。

教科書の月の画像を映し、投げかけます。

月について

これまでに学習したことや、知っていることを話していきましょう。

Aさんからどうぞ。

座席順に指名していきます。一瞬にして教室に緊張感が漂いだします。

・クレーターがある。

・月面の模様がうさぎが餅をついているように見える。

・外国では、カニやライオンに見えるそうです。

・月は、日ごとに形が変わっていく。三日月とか半月とか。

・太陽と同じ(東から西へ)と動く。

・月はボールのような球です。 裏側は見えません。

・月の大きさは、地球の1/4くらい。

・太陽の光で光り、月は自らは光っていない。

・満月から満月までは約29日間である。

ずいぶんと知っています。レディネス(学習の準備性)が高そうです。

6年生で学習することはすでに知っていて、

興味があって、詳しい所まで知っている子どももいるようです。

4.疑問は浮かばない(学習したいことは?)

月の形と太陽の授業を進めるに当たって、少しおさらいをします。

月についてよく知っている人がいますね。感心しました。

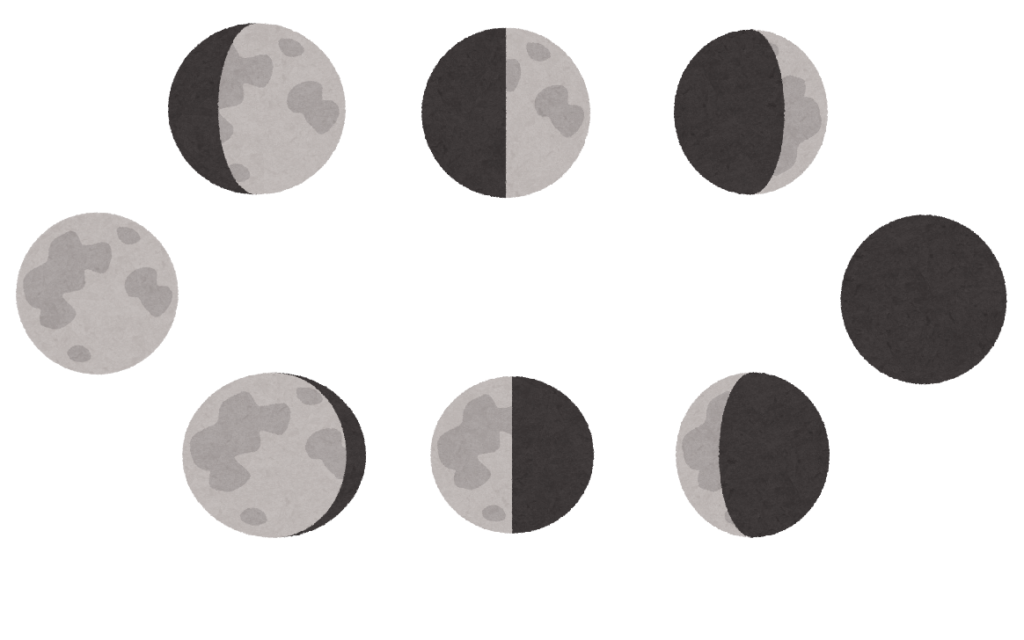

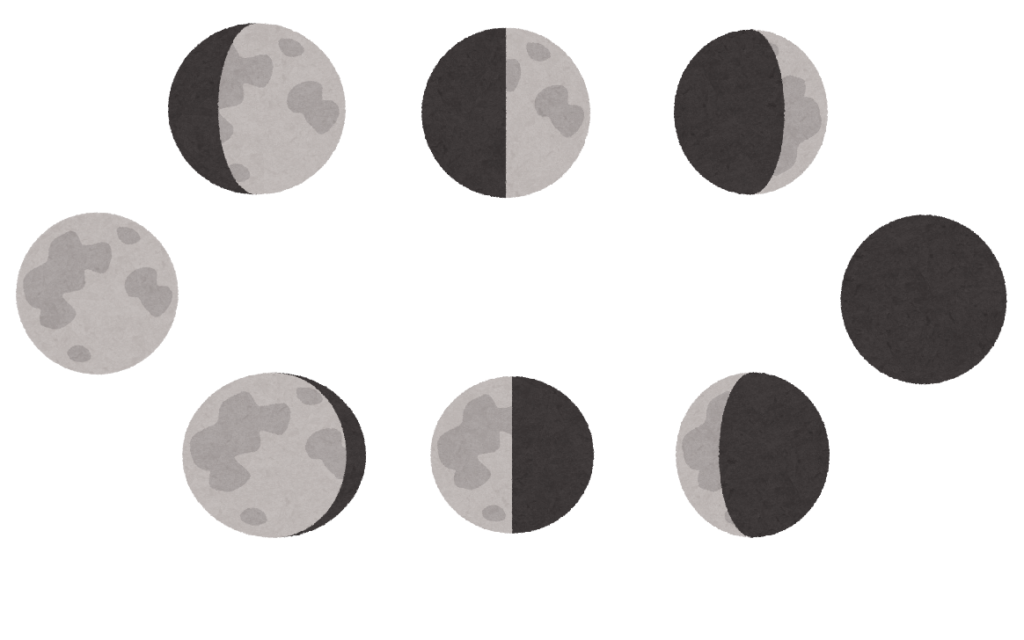

念のため、月の形に名前がつけられていますが、言えますよね。

学習用語の

「満月、新月、三日月、半月」をおさえました。既習です。

半月は欠け方が逆になって2つありますが、

どちらも半月ということも確認します。

「上弦の月、下弦の月」という言い方を

知っている子がいので、説明をしてもらいます。

この図を見ていると、これから学習することがうかんできますよ、ね?

うん、と言ってごらん。

うん、と返したら当てられてしまいます。

誰も頷きません。(その手には乗りません)

そもそも、子ども達は学習することが浮かんできません。

そこで、無言で8つの月をゆっくりと新月から順に指していくと、手が挙がりました。

月の形が変わるのはなぜだろう?

無理やりに学習課題を出させた感じです。(ま、いいか。)

5.言わせない

月の形が変化して見えるのは、なぜか?

その問いに、ぱっと手が挙がりました。

月の形が変わっていくのは、太陽が関係しています。

どういうことかというと・・・

T: Aさん、Stop。途中で話を止めてごめんね。

皆さん、今、Aさんが言ってくれた大切な5文字。何だか言えますか。

夕景の映像をスクリーンに映します。

T:「太陽と関係」という五文字です。

夕方です。

月が出ていますよ。

さて、この月。

日が経つとどうなっていくでしょうか?

この問いは、2つの変化の指摘を期待しています。

形の変化と位置の変化です。

写真の月は半月になる前の形ですが、これから満月になっていくと思います。

形も変わっていきますが、月の位置も変わっていきます。つまり、

太陽から遠ざかっていきます。

では、

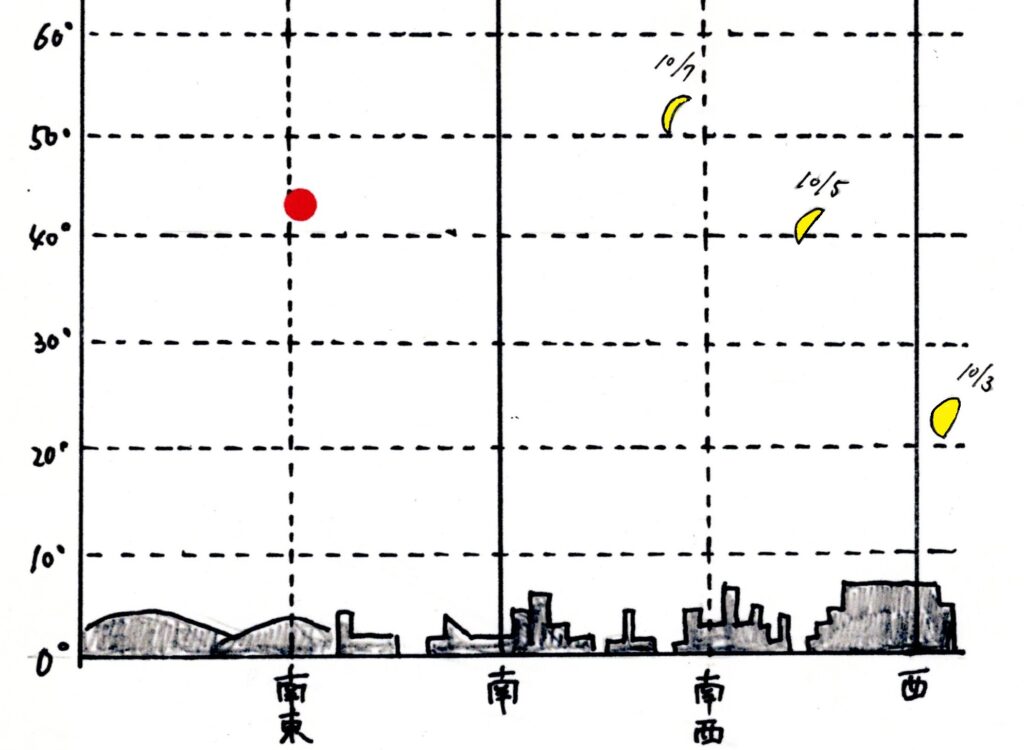

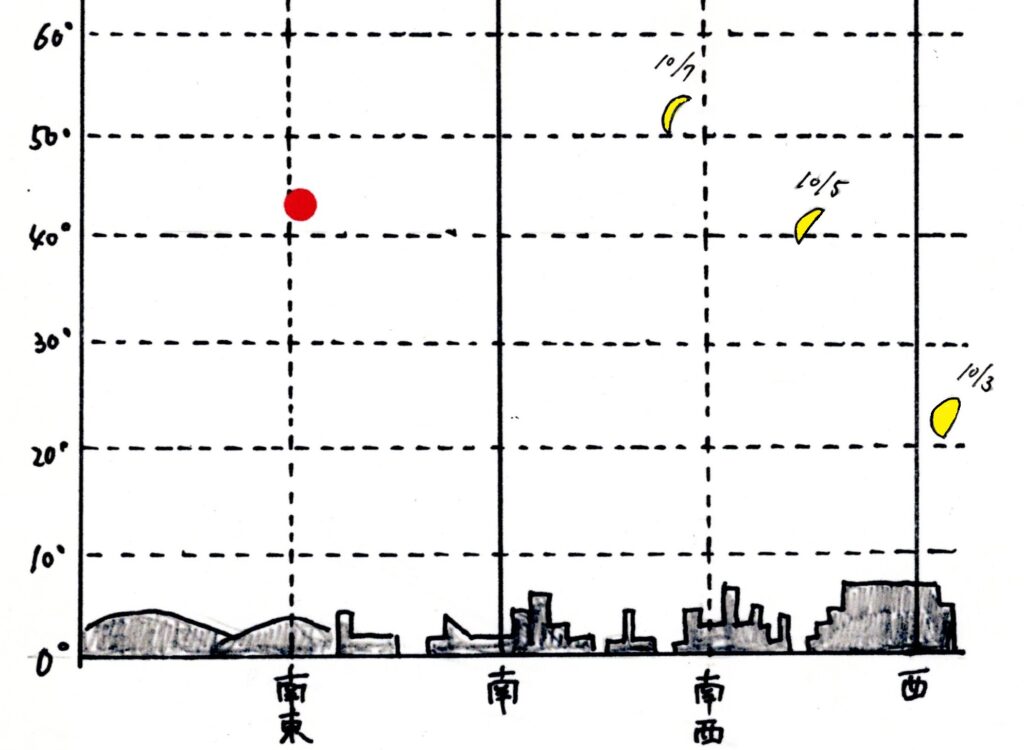

本当にそうなのか順番に見ていきましょう、と言いつつ板書します。

学習課題です。

夕方見える月は、日がたつにつれてどのように変わっていくだろう。

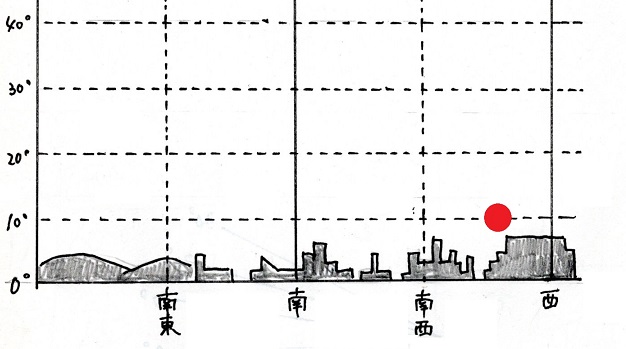

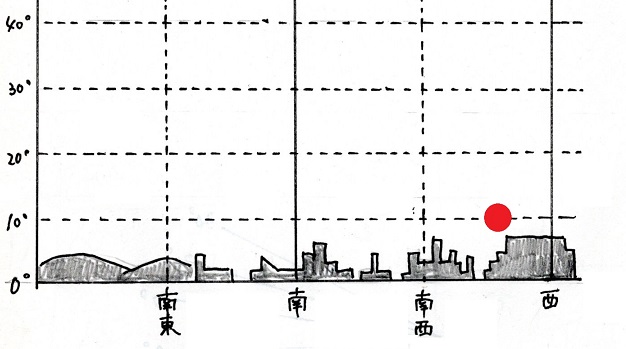

6.記録の仕方

投影している夕景の写真を使って投げかけます。

この写真の風景を実際に観察しているとします。

どんなことを記録するか、言ってください。

記録することの一つ目は、月の形です。

方位と高さも調べます。

もう一つは、太陽の位置。

次に記録の仕方を指導していきます。

子ども達に記録用紙を配ります。

T: 観察用紙には建物などの景色も描いておきます。

なぜですか?

子ども:同じ場所で観察することで

月の位置の変化が捉えられやすくなるからです。

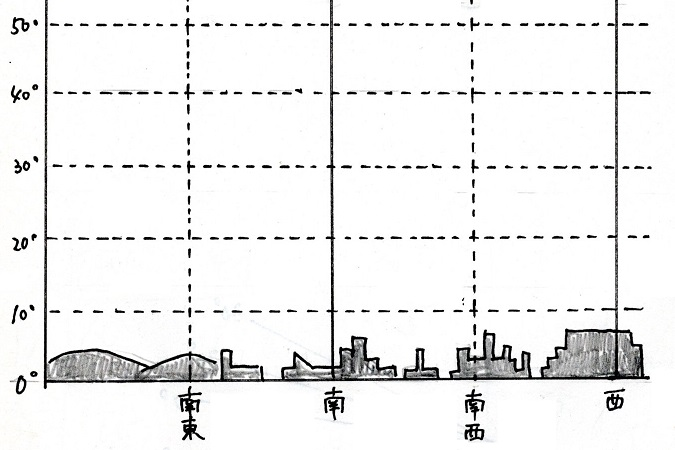

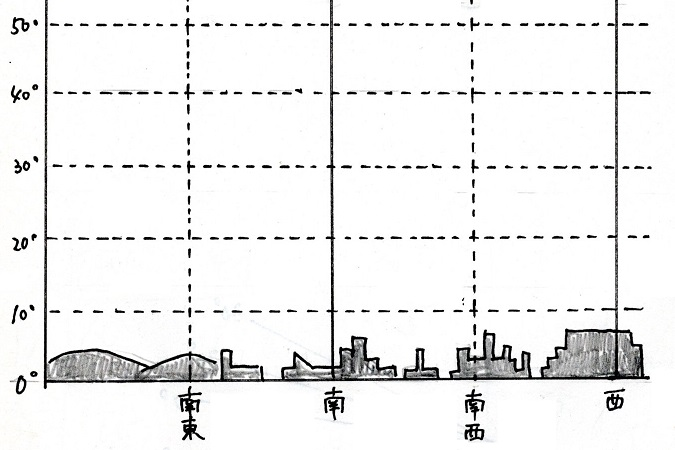

T: 用紙の左端を見ましょう。

縦の軸に10°、20°、30°とあるのは何ですか?

子ども:月の高さのことです。

ここで、問題です。

皆さんは、月の高さを道具を使わないで測れますよね?

高さの測定方法は既習です。

忘れているようなのでおさらいをします。

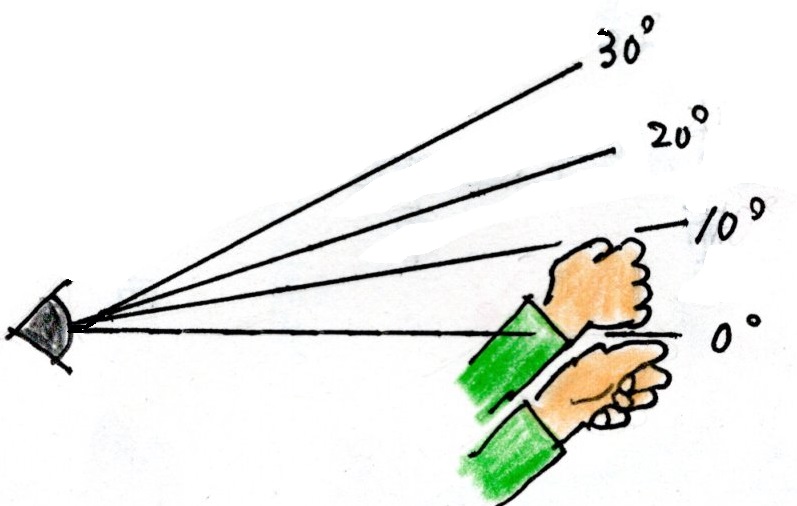

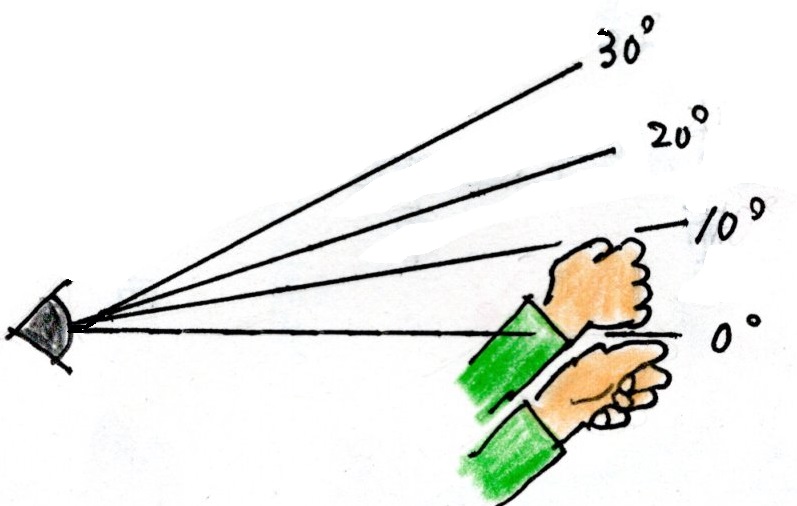

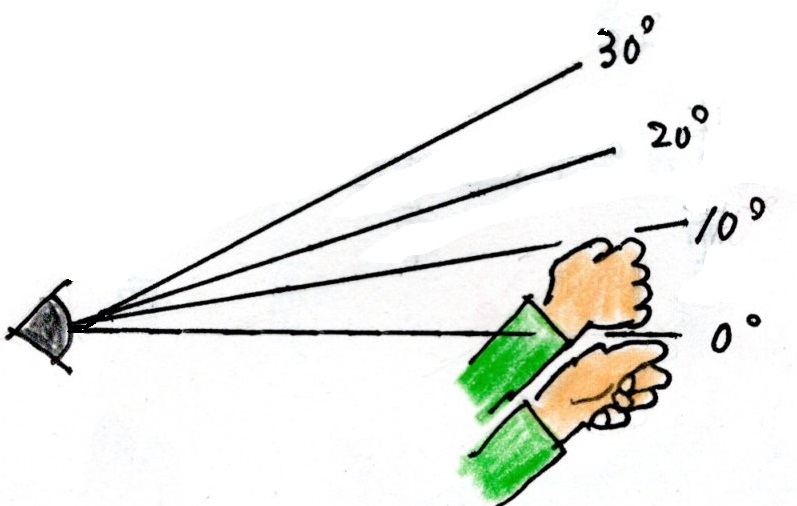

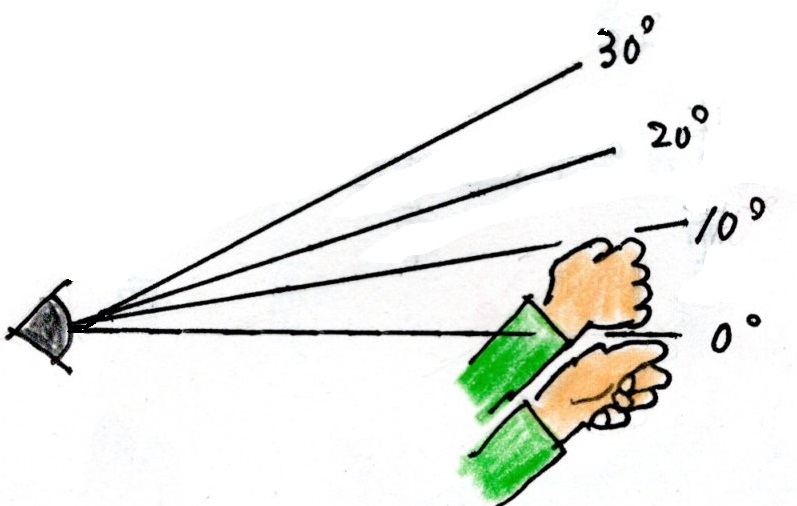

7.高さの測り方

まず、高さを測定する方法をやってみせます。

相互にチェック。

自分の真上までは「握りこぶし」何個分か測らせます。

子ども達の大半が「9個分で真上」になったと答えました。

そこで、<握りこぶし1つ分 は10度>とおさえます。

これで、高さの測定の仕方が分かりました。

次に、

太陽を書き込んだ記録用紙をスクリーンに映し、投げかけます。

T:なぜ太陽も、記録するのですか?

子ども:月の変化が太陽と関係していると考えているので、太陽の位置も記録します。

同じ場所、同じ時刻で二三日おきに2回調べる方法で行うことを確認します。

観察が可能な人は、家の人に話してから、気を付けて行うように言います。

8.「教科書」を使う

月の形と太陽

これを実際に観察することは、学校はもとより家庭でもまず、できません。

天候にも左右されます。

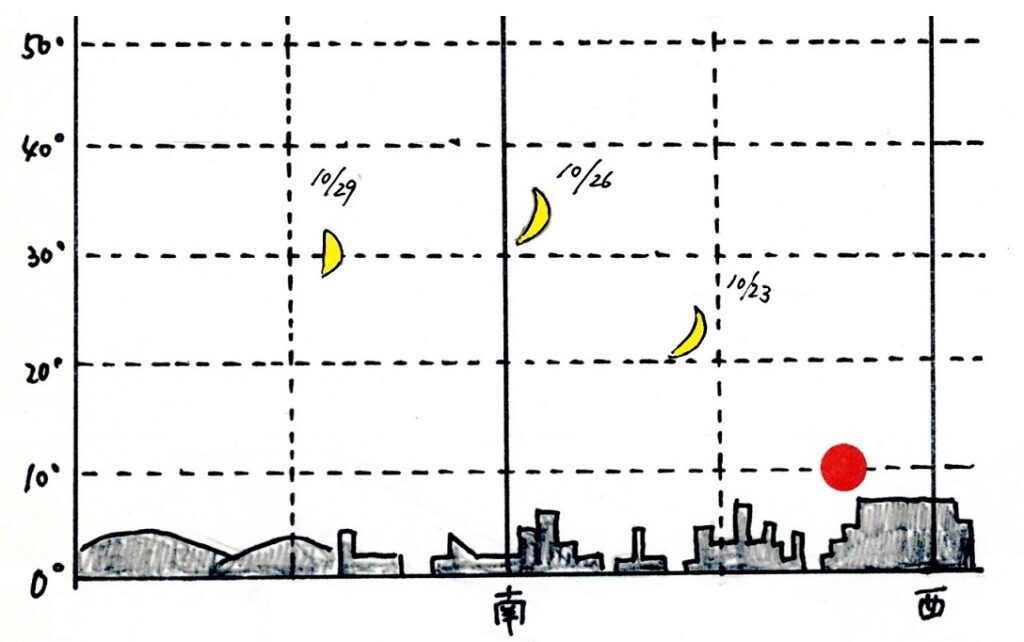

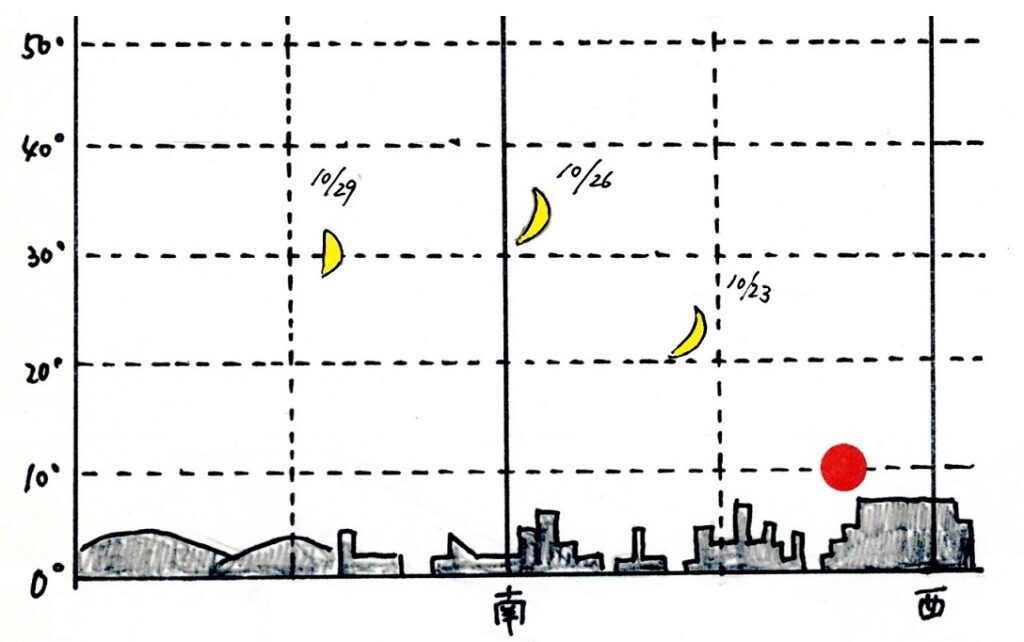

そこで、教科書にある結果を使います。

配った用紙に記入させ、書いたことを発表させます。

10月23日の月の方位、高さ、月の形について言いましょう。

発表は、座席順です。

10/26、10/29も同様にして全員で確認していきます。

月の傾きの変化、

太陽のことにも触れる子どもがいます。

観察結果から分かったこと、気づいたことをノートに書きましょう。

2つ書けたらノートを見せに来るように言います。

先着5名まで、と制限をかけておきます。 これは時間調整のためです。

5番目に並んだ子どものノートを見終えました。書く時間は保障されました。

授業を全体で共有する場に戻します。

- 太陽の位置はほぼ同じで、月は太陽から遠ざかっていきます。

- 日が経つにつれて高くなり、西から南の方へと位置を変えています。

- 満月に近づいていきます。

- 月の輝いている側の先には太陽があります。

月と太陽の位置関係について発言する子どもはごく少数です。

発言がない場合は「太陽は月のどちら側にありますか?」と補助発問をします。

9.まとめに使う言葉

ここまでをまとめます。ノートに書くのです。

まとめに使うとよい言葉を知らせます。

T:ここまで学んだことを発表してもらいましょう。

話してもらう中に、この漢字が入っているといいまとめになると思います。

「明、増、東、輝」と板書します。

「夕方見える月は・・・」に続けて話すこと。

と条件をだします。

「自信がある人は、どうぞ!」と促すと数人が手を挙げました。

活発な学習意欲です。

夕方見える月は、日が経つにつれて明るい部分が増えていき、

西から東へと位置を変えていきます。

月の輝いている側の先には太陽があります。

このようにして数人に話させると、苦手な子どももまとめが書きやすくなります。

が、書かせるのはまだ。まずペア学習させます。ペアでまとめを言い合うのです。

その後、ノートに書かせます。

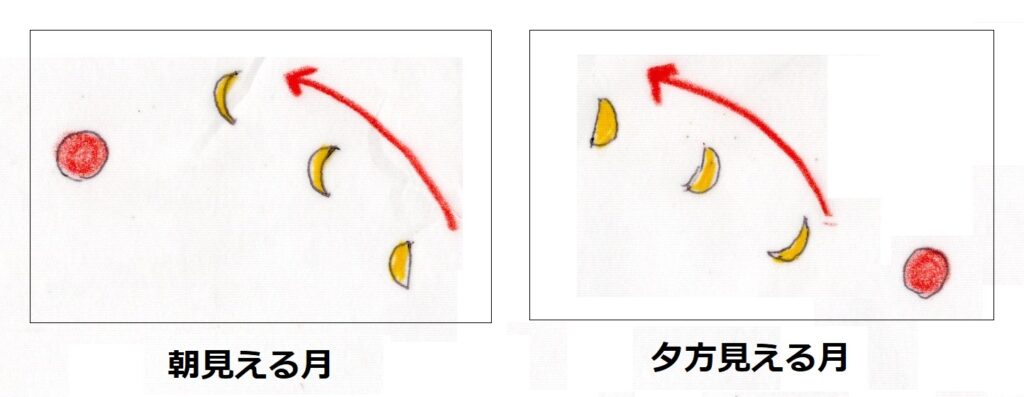

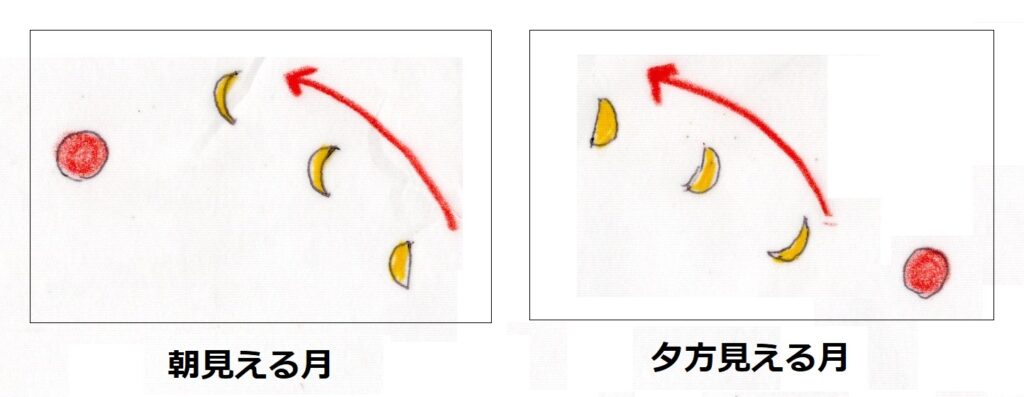

2-1 朝見える月

前時の学習で、

夕方に見える月についてまとめました。

T: 前の時間で、夕方見える月については勉強しました。だったら、って思いますよね?

と授業の冒頭から投げかけられても

子ども達は、何のことやら。朝方見える月の映像を写して当てて(指名して)いきます。

これは、朝に見える月です。

問題が言えそうですか、

Bさんからどうぞ。

朝見える月は、どのように変化するでしょう。かな?

よく言えましたね、すばらしい! とほめます。

この写真を使って、確認します。

ところで、この写真が朝(午前中)だという証拠はなんでしょうか?

写真の左隅に「東」という文字があり、太陽が見えます。

太陽はこの後、南の空へ上って行南の空へこれは朝方の写真です。

T: 南の空に見えているのが月です。

日が経つにつれてどのように変化をするか、言ってみましょう。

子ども:夕方見える月と同じように 東の方へと動いていくんじゃないかな。

月の形もだんだん細くなっていって、やがて見えなくなると思います。

西の方へ動いていくという反論もありました。

さて、どのように変化していくのでしょうか。

2-2 夕と朝の共通点

午前中に見える月の観察は、学校で行うことが可能です。

屋上に出るだけで子ども達は喜びます。

が、天候に左右されます。

観察に最適な日時を調べ、授業時間を調整をしないといけません。

やはり、教科書の結果を使うことになります。

教科書の「調べた結果」を見ながら理解をはかります。

- 月の位置は、夕方と朝方とでは同じであること。 (西から南へと変わっていく。)

- 月の形は、次第に細くなっていくこと。

ここで、共通点を考えさせます。

夕方の月と朝の月。 共通点は何か言ってみましょう。

右端の図が手がかりとなります。

共通点は、2つ。

・月は西から東へと位置を変えていくこと。

・月の明るい側には太陽があること。

子ども達は、月の形が変化していくわけが見えてきたでしょうか。

画像を変えて、改めて問題を投げかけます。(左図)

T:月の形が変化して見えるのは、なぜでしょうか。

いくつか理由が挙げられました。

- 月は、太陽の光を受けて光っていて、自らは光らないこと。

- 月は地球を回っているので、太陽光の当たり方も変わっていくこと。

一部の子どもの発言を聞いている全員が理解しているかと言うと、さにあらずです。

一つずつ、見ていくようにします。

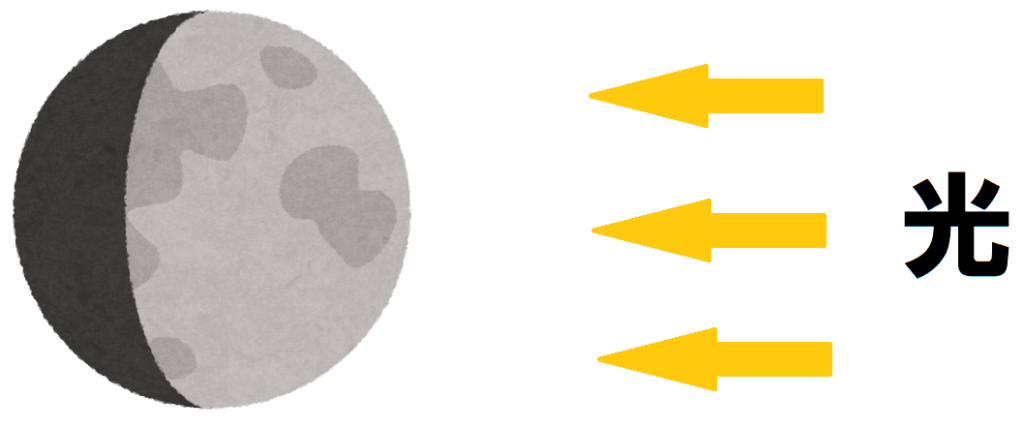

2-3 自ら光っていないわけ

まずは、月が「自ら光っていない」ことから。

T: 月は、自分から光っていないという発言がありました。

もしも、月が自ら光を出しているとしたらどうでしょうか。

電球と同じだから、満ち欠けして形が変わることはありません。

自ら光っているとしたら、

新月のように見えなくなるということもないはずです。

月食も説明がつきません。

月食の時、満月から欠けていって1時間半くらいで満月にもどるのは、

何かで照らされて光っている証拠です。

ここで月の表面について話題を変えます。

今から50年ほど前に、月面探査の機械や人が降り立っていることを伝えます。

月面の写真(教科書)を映し、気づいたことを言わせていきます。

子ども達から、

月面が光ってはいないこと、

表面が岩石や砂みたいなものでできていること、

クレーターという丸い窪みが沢山あることが出されました。

半月の図(教科書)をスクリーンに提示します。

クレーターに影が出来ていますね。影ができる、ということは?

子ども達からこんな反応が返ってきます。

・光が当たるから影ができます。

・月がお盆のように平面だったら、影はできません。

立体だから光の当たらない部分には影ができます。

・この図は、横から見ると半月だけど、

光が来る方から見れば、全面に光が当たって満月に見えます。

2-4 説明してしまう(太陽光はとても強い)

発言が続きました。

このような場合は、一旦立ち止まって整理します。

授業では、きりの良い所でまとめる場面が必要です。

- 月は自らは光っていない。

- 太陽の光が当たって光っている。

- 月は円ではなく球だから、光の当たらないところに影ができる。リスリスト

2について補足をします。

「太陽の光」だとどうして分かるのか、問い返してみます。

子ども達はハテナ状態なので、こちらで説明をしてしまいます。

太陽はじっと見ることはできませんね。

直接見ると目を傷めるほど太陽の光はとても強いんです。

ところが、太陽と地球との距離はとても離れていて、

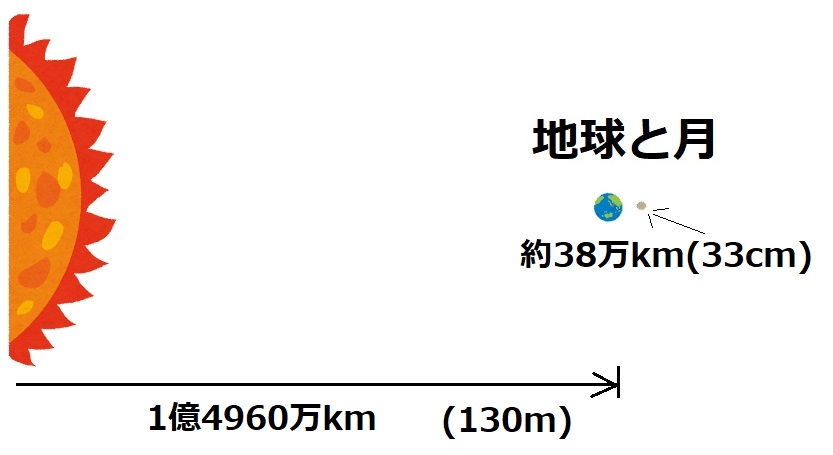

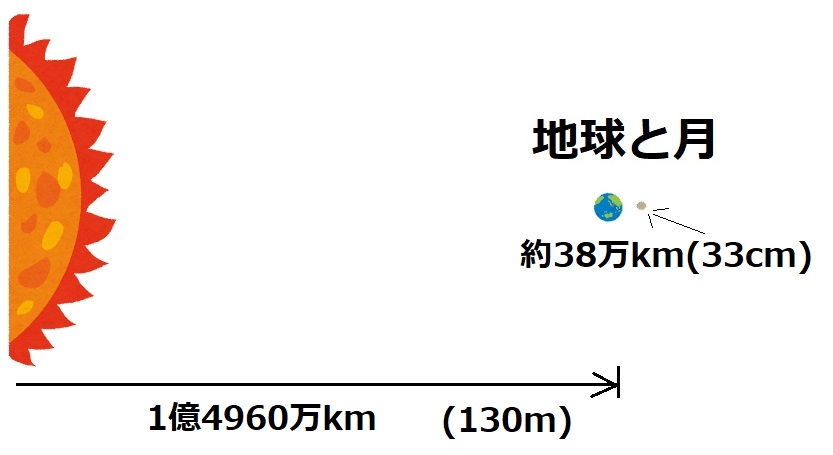

1億4960万Kmあるそうです。光の速さでも8分ちょっとかかるくらい遠い。その距離を仮に130mとすると、

地球と月との距離は、たったの33cmです。

はい。手を広げて33cmにしてみて。だいたいでいいですよ。

校庭の端からここまで130mくらいでしょうか、

そこから見たら、どうでしょうか?

地球も、月も、太陽から見ればその距離は、たいして違いがありません。

月にも地球と同じくらい強い光が当たっている、ということです。

T:校庭の端からこの教室まで130mくらいかな。そこからこの広げた手を見たらどうでしょうか?

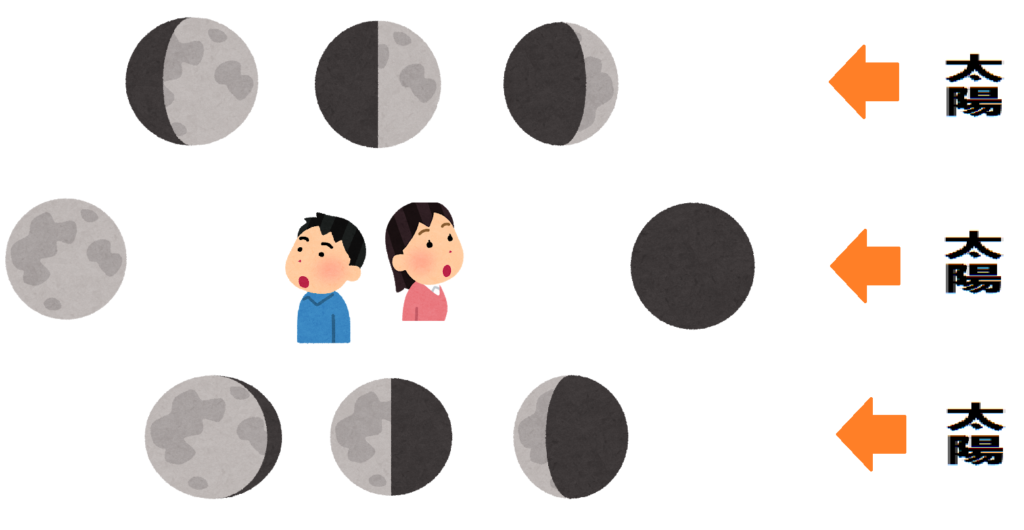

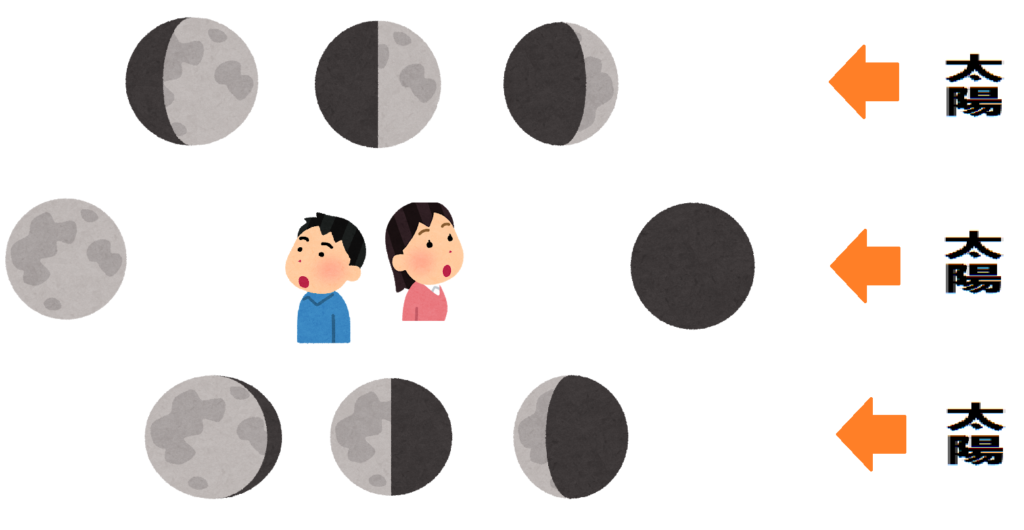

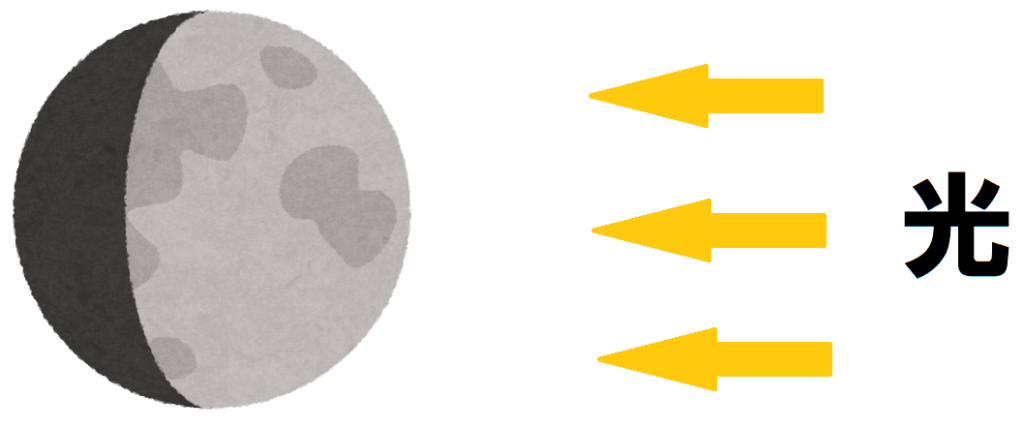

2-5 実験 (ボールに光を当てる)

「月の形と太陽」の授業。ここで実験をはさみます。

月の形が変化するわけを理解するには、

実験をするのが一番です。

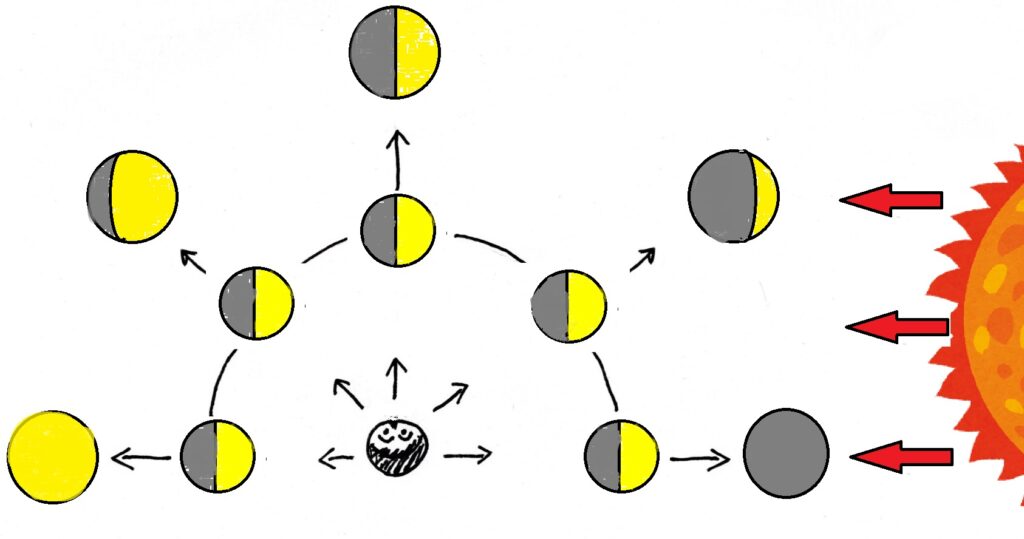

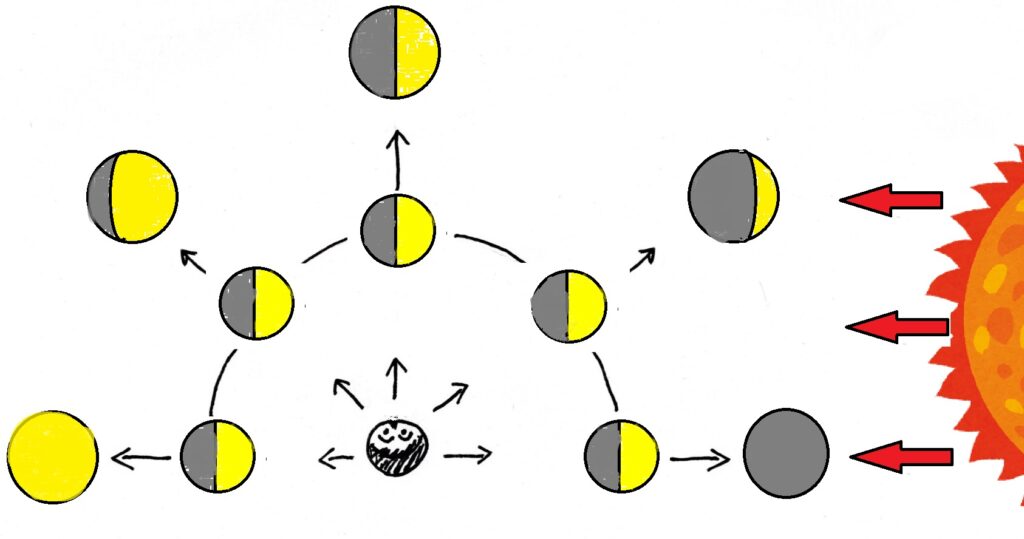

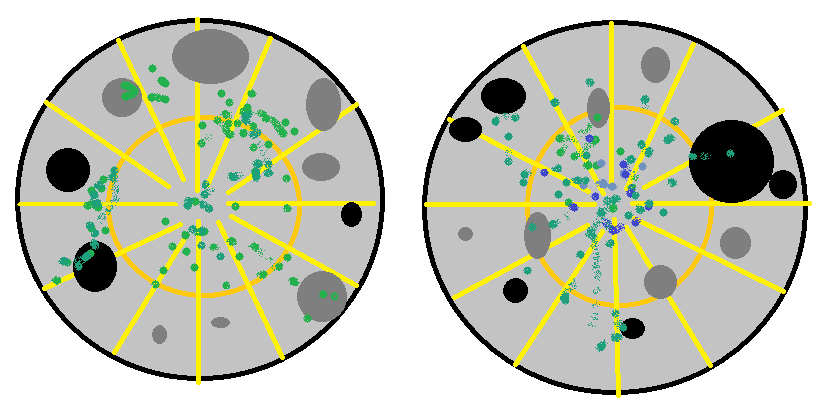

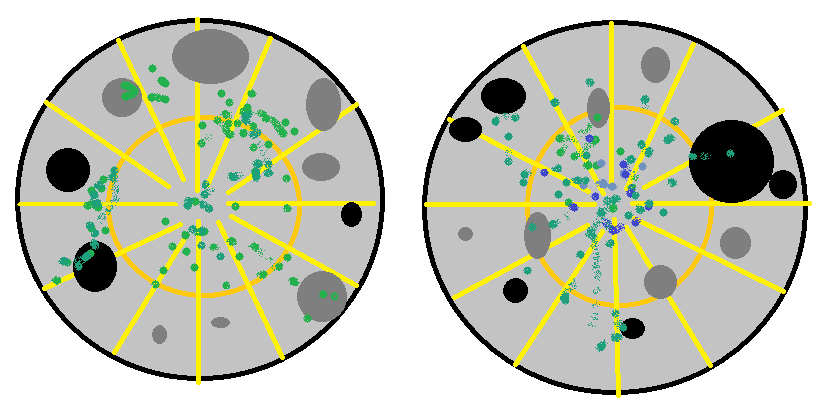

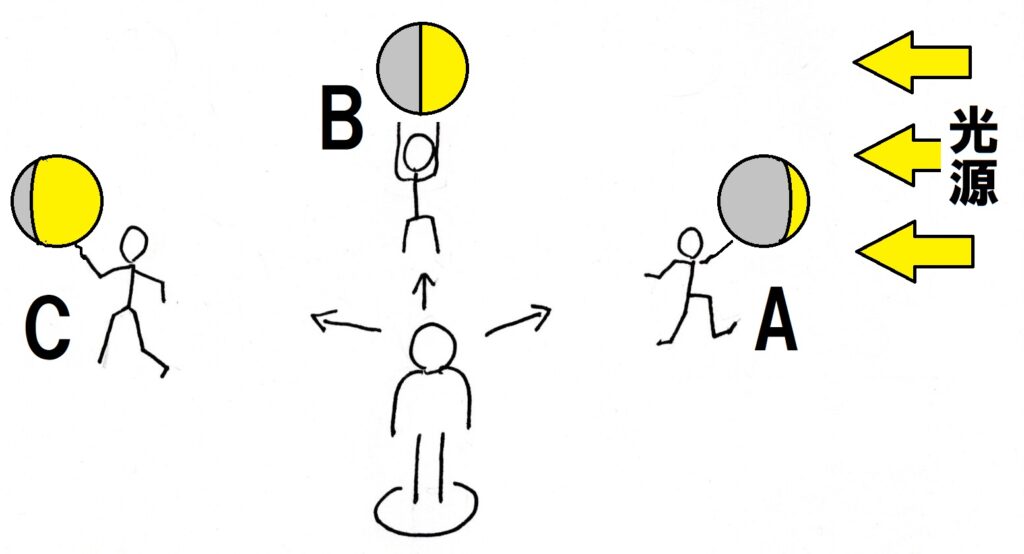

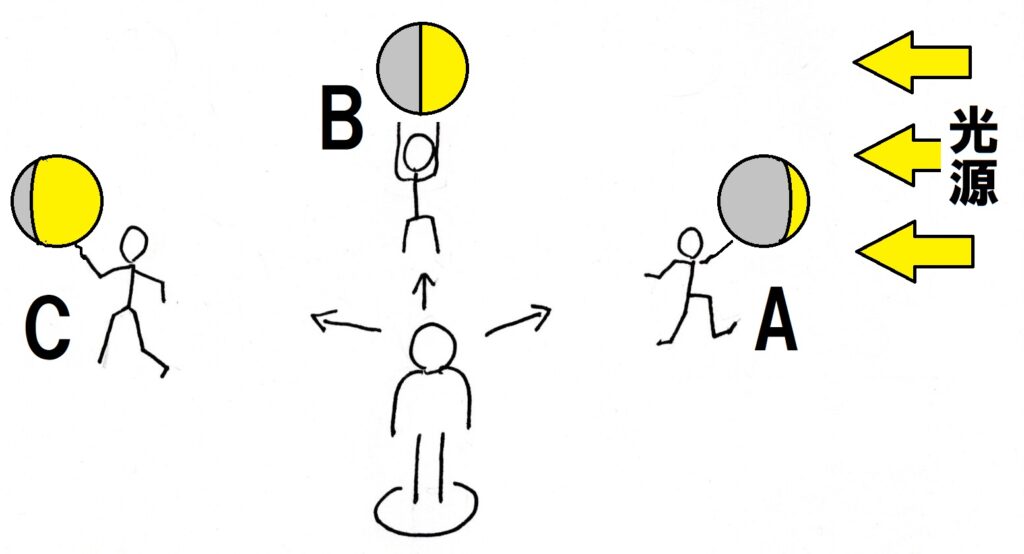

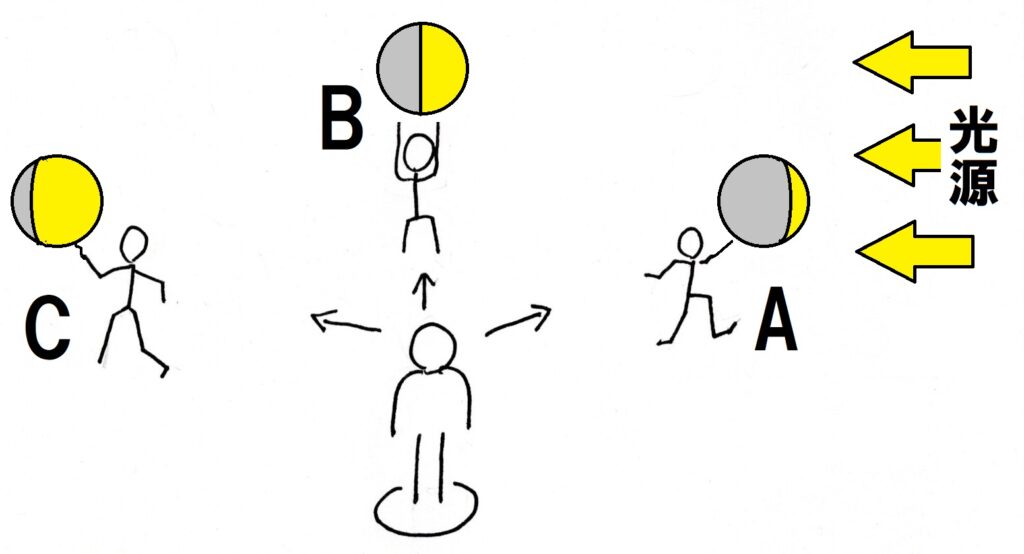

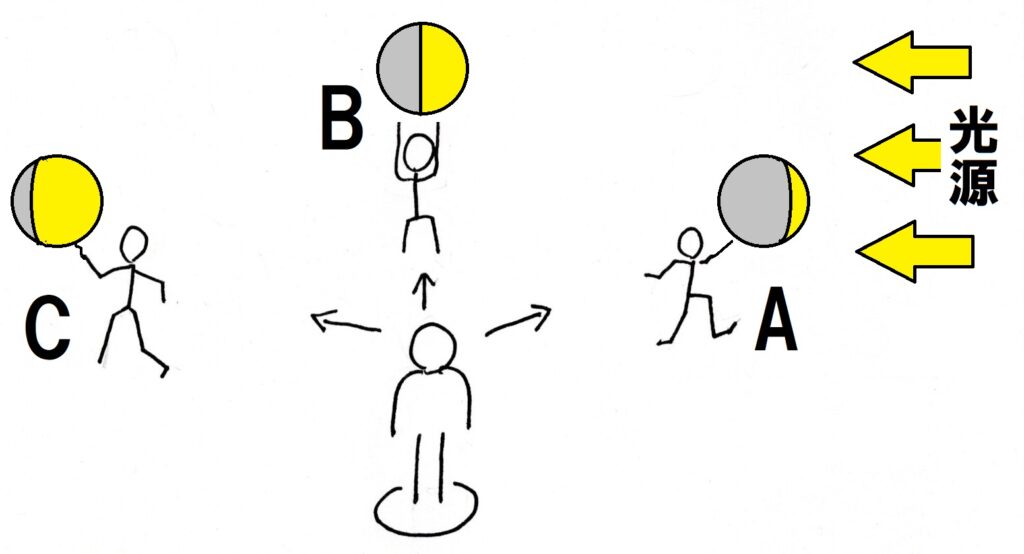

図を提示します。(右図)

ボールは月。

中心にいる人物は、

地球から月を見ていることを表します。

その説明の後、問います。

T:この実験で変えていくことは何ですか?

子ども:月(ボール)の位置です。AからB,Cへと太陽(光源)から遠ざけていきます。

T:この実験で、変えないことは2つあります。なんでしょうか?

・観察する人の立つ位置。

・光の方向。

変えないことはすぐに子ども達から出てきます。

2-6 実験の図を読ませる

まん中に立つ人になってボールを見ます。

T: Bの位置のボール(月)はどう見えていますか?

子ども: 半分だけ光が当たっているので、半月です。

AやCの位置での見え方についても尋ねます。

ボール(月)が光源(太陽)から離れていくと、光が当たる部分はどうなっていきますか?

子ども:明るい部分が増えていきます。

図には描かれていませんが、

Cから左回りにAに戻る場合、つまり月が太陽に近づいていくと

明るい部分は減っていきます。

子ども達がこのように図を読んでから実験を行います。

2-7 満ち欠けの実験

実験は、理科室に暗幕を引いて行いました。

光源を8セット準備し、グループで行います。

バレーボールとソフトボールの2種類を用意しましたが、後者の方が適しているように感じました。

二人一組で行うのではなく、一人で。

自分の腕を伸ばしてボール(月)の影の変化を観察するのがいいようです。

終えたら結果を書くように指示しておきます。

ノートには、以下の内容が書かれていました。

- ボールを光源から遠ざけていくと明るい部分が増えていく。

逆に太陽に近づけていくと、明るい部分は減っていく。 - 光源の正面にボールを持つと真っ黒で、月の名前で言えば、新月だ。

- 自分の真後ろから光が当たると、ボールの全面に光が当たり、月で言えば満月になる。

「ボールを光源に近づけたり遠ざけたりした」は、

「月と太陽の位置関係が変わった」という表現になることとおさえ、まとめを書かせます。

例)月の形が変わって見えるのは、

太陽と月との位置が変わり、太陽の光の当たる部分の見え方が変わるからである。

ただ、このまとめ文は抽象性が高く、図で理解をはかる方がいいようです。

2-8 図にする

右図を提示し、説明をします。

一人一人がこの図を説明できるようにします。