大地のつくり 6年理科の授業シナリオです。

授業づくりの参考にしていただけたら、幸いです。

この単元は映像資料を使って進めていきました。

その理由は2つ。

1.地層の観察ができません。

「露頭」は学区で見られますが、安全面の確保ができません。

2.「鉱物・化石標本」が使いづらいです。

廃棄になるくらい古いもので、ラベルは剥がれ鉱物のいくつかは散逸してました。

少しでも理科授業が楽しい時間になるように努めました。

1.授業の始まり (学校を写した写真を提示する)

2.観察は写真で ・学習用語を定着させる

3.地層の広がり ・ボーリング調査試料 ・地層の推定

1.授業の始まり

第1時。

学校の写真を提示して授業スタートです。

ここはどこでしょうか。

子ども達は、すぐに気付きます。

自分達の通う学校の、その前の通りを写した写真です。

T:そのとおり。学校の前ですね。

このブロックを取り去ると、どうなっているでしょうか。

土や石ころなどが見える、という反応のほかに

「しま模様になっている」と答えた子どもがいました。

どういうことか?

子どもに説明してもらう手もありますが、次の映像を提示しました。

言わせる

写真を見せて分かったこと、思ったことを言わせていきます。

T:別の場所の崖ですが、これを見て一言、どうぞ。

C:「しま模様」になっています。

C:段々に重なってサンドイッチみたいです。

C:小石がたくさんある所と、無い所があるよ。

C:工事したあとにしては何か変だし、自然にできたのかな。

T:いいですねぇ。

これから勉強していくことが見えてきた人はいますか?

なぜ、しま模様になっているのか。

どのようにしてできたのか、などが子ども達からあがってくるといいのですが、

すぐに反応が返ってこないときは、こちらから投げかけて授業を進めます。

なぜ、しま模様にみえるのでしょうか。

発問には、指示が伴います。

全員起立させます。近くの人と情報交換し、終わったら座るようにします。

3,4割ほど座り出したら「そこまで!」。

中断させるのが授業のテンポをよくするこつです。

発表してもらうと、次のようなことが出されました。

・砂とか土とかとか、それぞれで分かれている。

・しま模様に見えるのは、色の違う土が重なっているからだと思う。

どうすれば確かめられるかを問うと、見に行けばいいと言います。

いいですねぇ、と相槌。

理科は実際に観察することから始まります。

学校の近くに、このような「しま模様」の見られるところがあります。

観察に連れて行けばいいのですが、私有地。

立入を許可されても安全面がクリアできないと実施はできません。

2.観察は写真で

これからの学習の進め方を子ども達に説明しました。

T:ホントに残念ですが、そんなわけで見に行かれません。

教科書の写真を観察の代わりとします。

現地に行ったつもりになって〇〇ページの写真を見てみましょう。

さあ、しま模様が見られる場所に来ました。

どんなところを見ますか? 言ってみてください。Aさんからどうぞ。

観察するポイントを確認します。

層の色、厚み、層に含まれるものが何か、層の重なり方、広がり方などが出されました。

それらの観点にそって写真から分かることをノートに書くよう指示します。

その作業中につぶやきます。

5つ以上書いている人がいますね。

たくさん書ける人は、観察力に◎がつく可能性があります。

この独り言は、がんばらせるために意図的にしています。

成績の為に「たくさん書く」ことを勧めているわけではありません。念のため。

発言する子ども達を前に呼びます。

スクリーンに大きく映し出された画像の「その部分」を指しながら発表させます。

・崖の大きさは、5~6mある。

・石が多い層がある。

・石は丸みがあって河原の石に似ている。

・砂の層は厚みが1mくらいある。

・砂利の上に小石の層があってまた砂利になっている。

・白い土の層は15cm程で、茶色の土の層もある。

・層は水平に重なっていて、遠くまで続いている。

・これは人が造ったものではなさそうだ。

学習用語

層の色について発表がありました。

白い部分、茶色い部分は、いったい何でしょうか。

白い部分は、泥。茶色は、砂であることが分かりました。

これより、学習用語をおさえます。

そこで、投げかけます。

T: れき、砂、泥。呼び方の違いは何の違いでしょう?

「粒の大きさ」と返ってきます。更に投げかけます。

T: 違いは、粒の大きさだけでしょうか?

「同じ砂でも色が違ったりするよ。」、「石もいろんな色があるよ。」、

「土と言っても、黒っぽいものや赤っぽいのもある。」などの発言がありました。

小さなまとめ

ここで学習を一度まとめます。

しま模様に見えるわけが分かってきましたね。 うん、と言ってごらん。

そう言われても「うん」と子ども達は言いません。

うっかり反応しようものなら、大変。

たちまち「じゃ、言ってごらん」と指名されてしまいます。

私の授業を受けるときの処し方を学んでいます。

というよりも、

子ども達の多くは、理解したことが未だ文章化できていません。

が、言える子どもはいるものです。

それぞれの層を作っている粒の大きさや色が違うので、

しま模様に見えます。

これを全員が言えるようにします。

「まとめ」に使った方がいい言葉を挙げさせます。キーワードです。

層、粒の大きさ、色が挙がりました。

その3つを入れて書くように指示し、そのノートを見せに来るように言います。

要領よく書けた数人にノートを読んでもらいます。

これは書けない子どもへの手立てです。 「そう書けばいいのか」となります。

第2時

にこにこして教室に入ります。

写真(東京都大島町 地層の大切断面)を提示して始めます。

こんな「しま模様」の崖もあります。

前のとの違いがありますね。 Bさんから言って行きましょうか。

・お菓子(バームクーヘン)みたい。

・全体が茶色っぽい。

・厚みはなくて何層も重なっています。

・れきの層がなさそうだ。

・砂でもなく、土でできているみたい。

・水平ではなく曲がっています。どうしたのかな?

写真の説明をします。

これは、火山灰でできた「しま模様」です。東京都大島です。

さあ、「しま模様」をつくっているものが4つになりました。

その4つとは、なんでしたっけ?

隣の人とペアになって言い合います。

「しま模様」になっている4つとは、れき、砂、泥そして火山灰です。

次に、新たな学習用語を知らせます。

学習用語は、定着させます。

復唱させたり、書かせたりします。

地層とは何か、お隣さんに説明しましょう。

ペアで学習用語を確認し合った後、地層とは何かをノートに書かせました。

3.地層の広がり

第3時の授業シナリオです。

まず、景勝地の写真を見せます。

T:千葉県の「屛風ヶ浦」という景勝地です。

地層が見えていますね。こういうのを「露頭」といいます。

そして、投げかけます。

この崖の上は、人家や道路、畑になっていますが、

その地面の下も、このようなしま模様になっているでしょうか。

子ども達は、

写真になっている崖がずいぶんと遠くまで続いていることから、奥の方も同じようになっているといいます。

そこで、どのように確かめたらいいかを順番にきいていきます。

地面を掘ってみたらいいんじゃないかな。

ボーリング調査という言葉をきいたことがあるよ。

ボーリング調査

ボーリング調査をしている写真を提示し、どんな作業か投げかけます。

C:穴を真っすぐに掘っていき、

一定の深さごとに土を採取していく作業です。

よく知っている子どもがいます。

予習したのでしょう。

どのくらいの深さまで掘っていくのか、ミニ知識として話をしていきます。

深さ20mくらいまで調査すると費用は30万円くらいだそうです。

50mも掘ると80万円くらいです。

私たちの学校も、ボーリング調査をしてから建てられました。

じゃーん。

これが、掘った土です。ボーリング試料といいます。

理科室にその試料が6、7箱ありました。

そのうちの1箱を教室に持ち込みます。

調査したのは、学校の敷地 7か所でした。

これをどのように使うと、地面の下の様子が分かるのでしょうか。

地層の推定

ボーリング調査の試料をどう使うのか?

そんなことを問われても子ども達にとってはハテナ。難しいようでした。

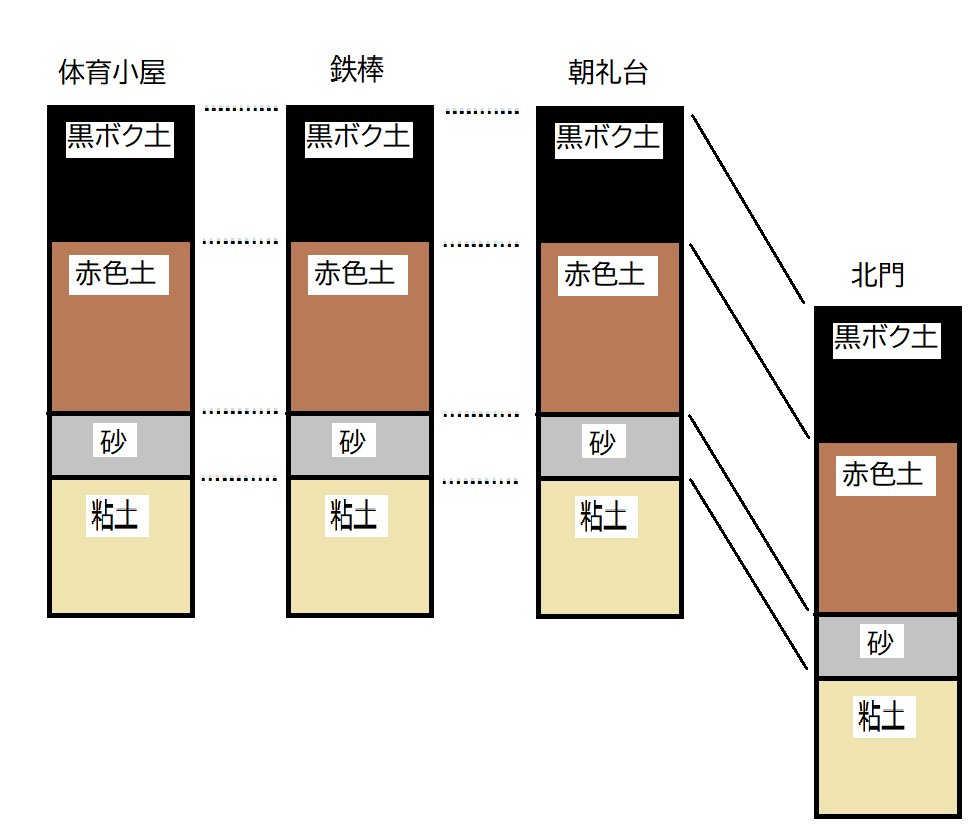

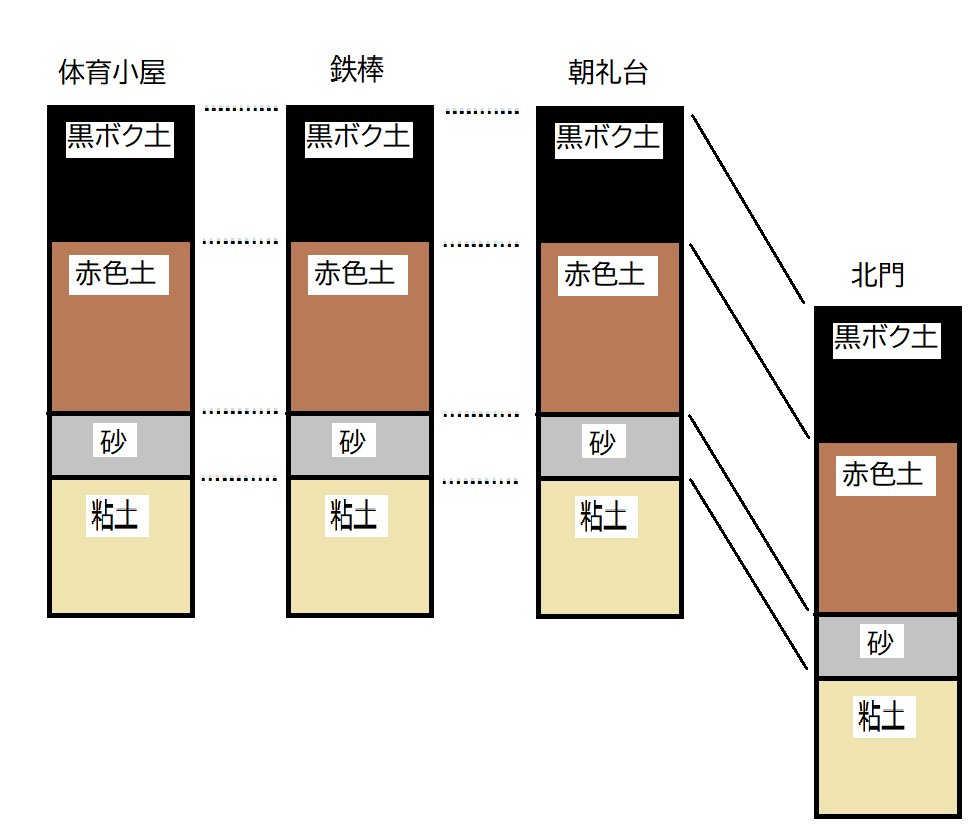

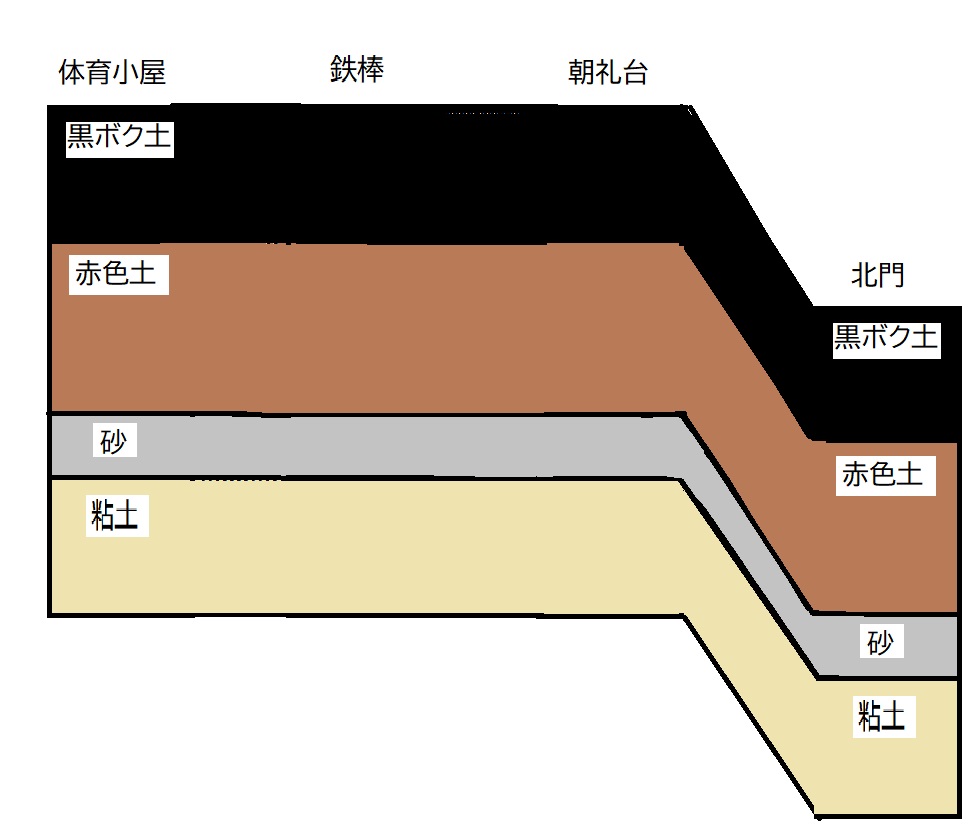

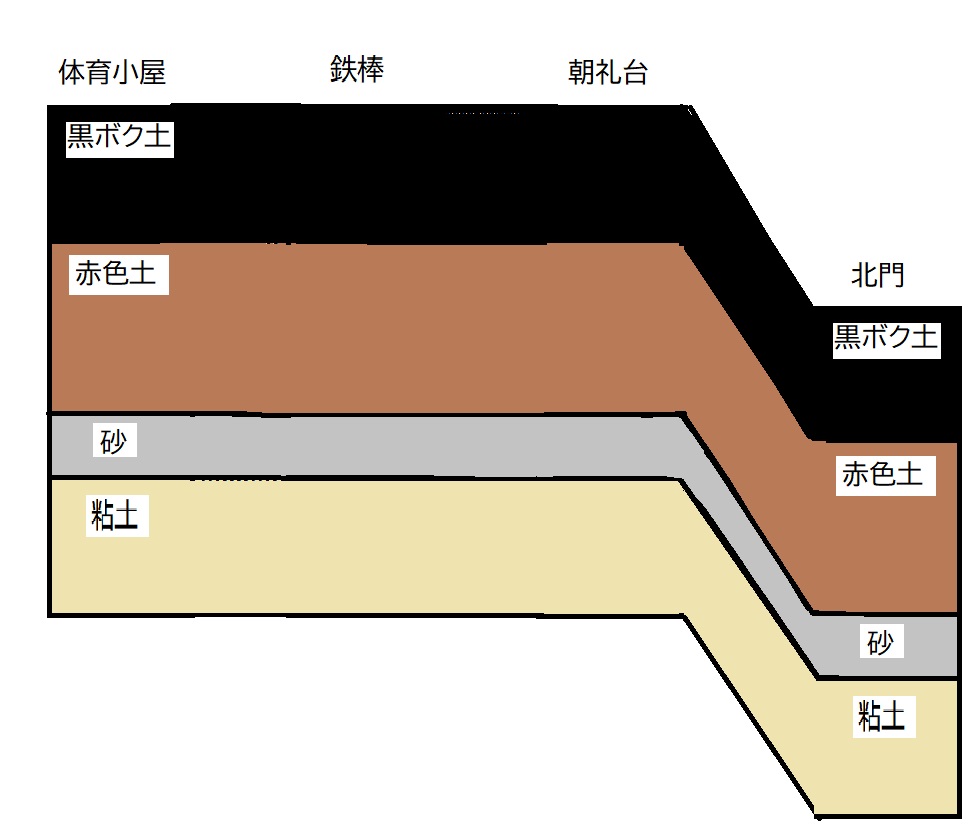

T: これは、ボーリング試料を図にしたものです。

柱状図といいます。

その4か所を並べたのがこれです。(右図)

T:一番右の図を見てください。

下がっていますね。 北門のところです。

柱状の図を線で結ぶと何か見えてきませんか?

ボーリングしていない場所も同じ地層になっていると考えられます。

どういうこと?

と問い返すと、

露頭を見るように地層の様子が浮かんでくると言います。

C:地層は、ずっと広がっていることが分かります。

北門の所が低くなっているのは、

何かが起こったんじゃないかな。

ボーリング試料から地層の広がりが推定できること、

地層は、奥まで広範囲に広がっていることをまとめました。

さて、

地層を調べていくと、あるものが見つかることがあります。

それは、何でしょうか。次回が楽しみですね~。

余韻をのこして授業を終えます。

関連記事