「電気と私たちの生活」 その授業シナリオです。

私たちの生活は理科によって支えられています。

そのことが子ども達一人一人に実感されてくる授業にしたいと思います。

授業づくりのお役に立てたら幸いです。

以下は、

「電気と私たちの生活 3」の続きです。(こちら↓)

LEDとコンデンサー

授業は、見せる所から始まります。

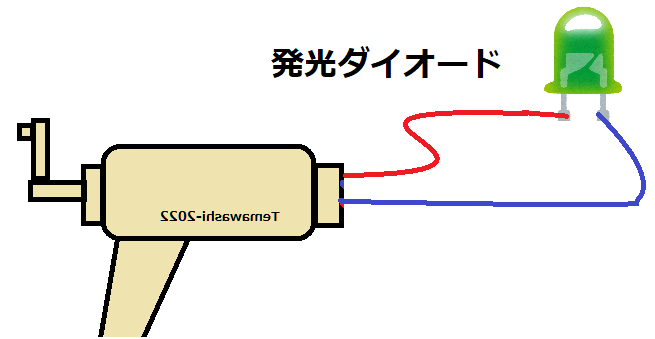

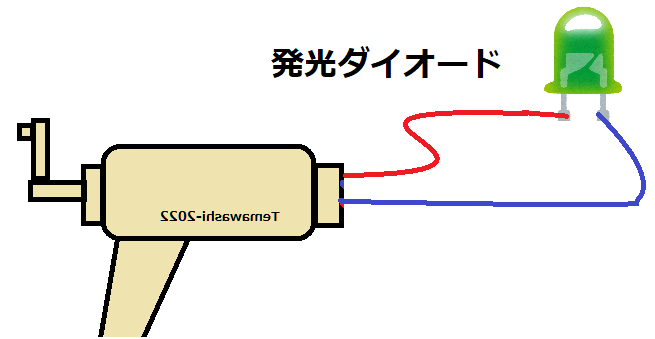

これは「発光ダイオード」と言います。

LEDの訳です。

LEDの方がよく耳にすると思います。

これを手回し発電機につなぎます。

T: ハンドルを回すと・・・

C:あ、光った!

T:回すのを止めると、あらら。

LEDは光らなくなりました。なぜでしょう?

これは簡単に答えられます。

回さないと電気はつくられないから電流は流れません。

ハンドルを回すのをやめたのに、それでもLEDが光っていたら

あれ?と思いますよね。やってみましょうか。

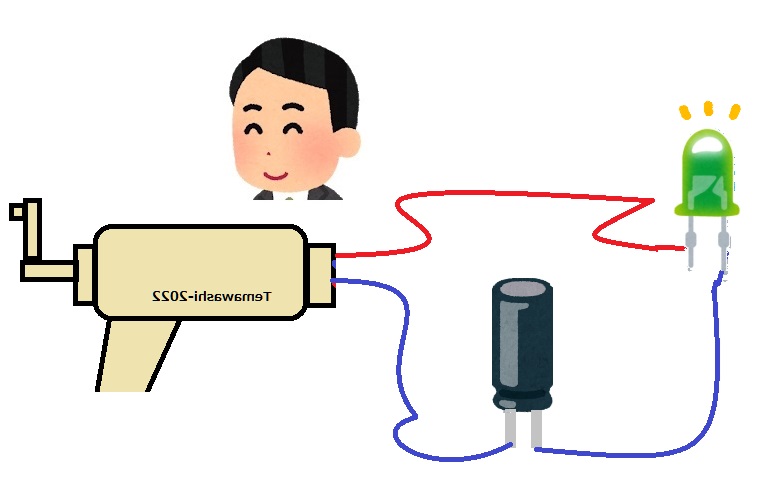

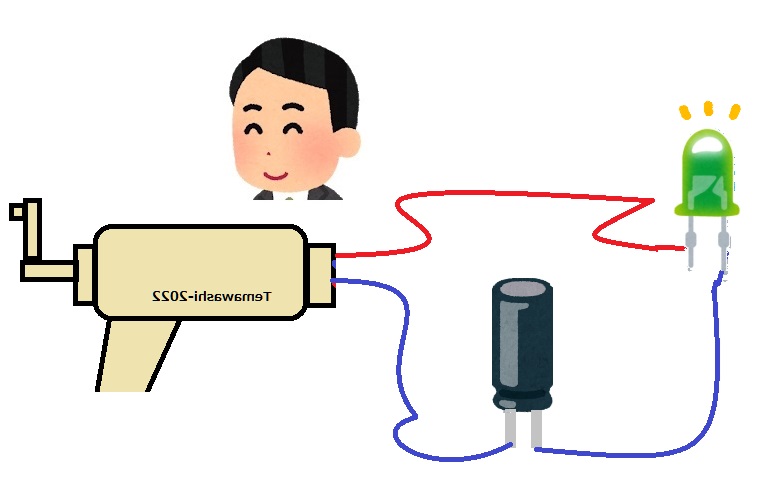

発電機にLEDとコンデンサーをつけたものを取り出します。

つまり、机の下にもう一つ用意しておくのです。

ハンドルを回します。

回しているその手を止めても、LEDは点灯しています。

T:あれれ? 点いてますね。

電気はつくれてないはずなのに 光っています。

すると、目ざとい子どもが指摘します。

先生、黒い部品がついてますけど、何ですか?

T:よく気が付きました。

これは、コンデンサーという電気部品。ドイツ語です。

「キャパシタ」と言う人もいます。それは英語です。

みなさんは、教科書と同じ「コンデンサー」でOKです。

どんなはたらきをすると思いますか?

電気を貯める部品かもしれません、と子ども達。

ではこれを使って実験してみましょう、と投げかけます。

条件を揃える

子ども達は実験が大好きです。

お待ちかねの時間となりました。

コンデンサーに電気を貯めて実験をします。

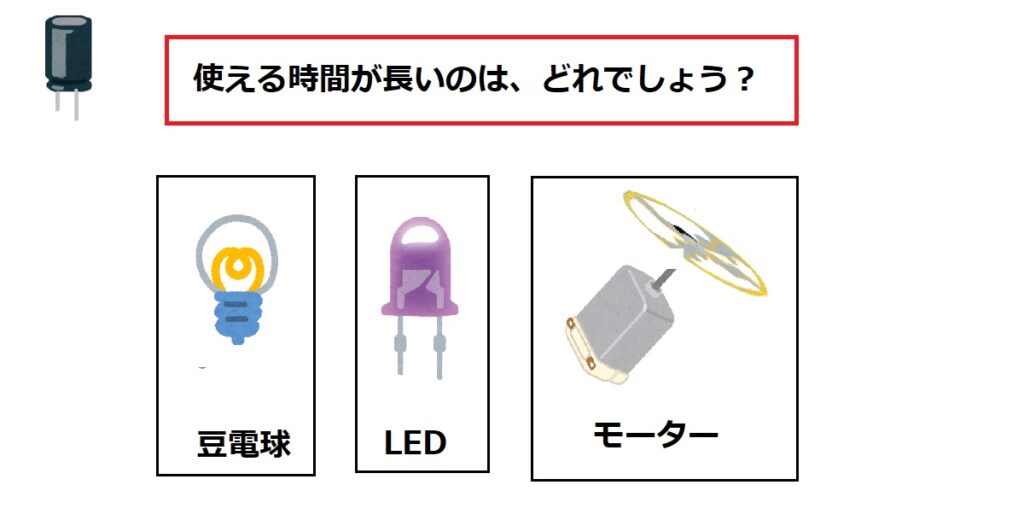

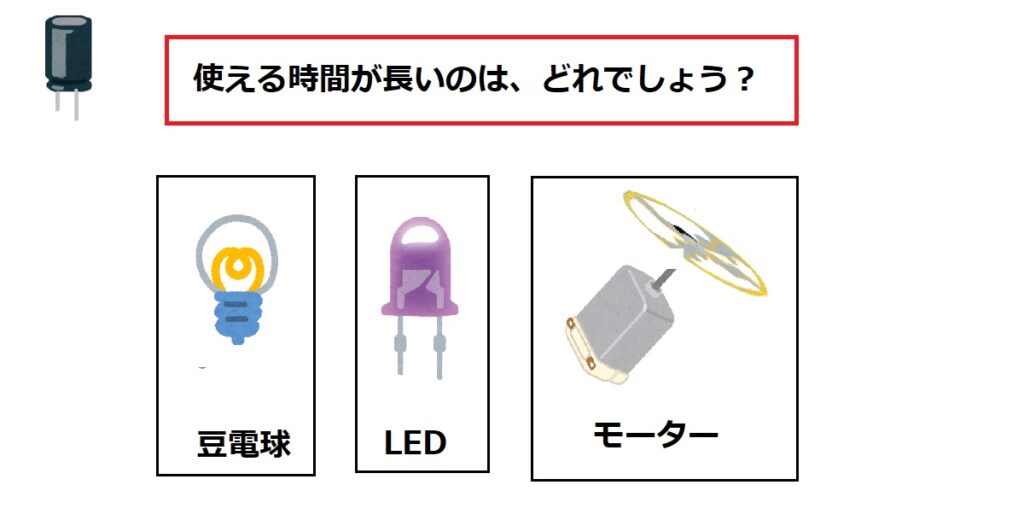

回路につなぐものは、

初めに豆電球。次にLED。最後にモーターと順に変えていきます。

どんな違いがでるでしょうか。

点いている(作動している)時間が違うのではないかと子ども達。

手が挙がりました。

C1:LEDの電球は「省エネ」と言われているので、

電気を少ししか使いません。

だから、しばらく点いていると思います。

C2:豆電球は熱くなので、電気をたくさん使いそう。

C3:モーターも電気を使いそうです。

各自、結果の予想を書き留めました。

手始めは、「電気の貯め方」です。

次は、実験の仕方について。

実験は、条件を揃えて行います。

これは初めてではありませんが、その都度確認します。

素地を養うために行います。

なぜ、回す速さや時間(回数)を決めておくのでしょう?

以下のような発言を期待します。

・実験をするときは、条件をはっきりさせて行います。

・貯めた電気の量を同じにしておかないと比較ができません。

・条件を揃えないと、結果がその都度違ったものになってしまいます。

交代しながら

実験班は4人組としました。

役割分担をさせて実験開始です。 ※豆電球は2.5V 200mA使用。

実験を終えた班が半分くらいになったら切り上げます。

※すべての班が終了するのを待ってはいけません。(遊びだします。)

最後まで実験をしたい(実験結果を得たい)グループは、

昼休みに続きをしてもよいことにしておきます。(申し出はあまりありませんが)

片づけをさせ、

机上が整頓されたら結果を共有する時間にします。

物があると、いじる子どもがいます。話を聞いていません。

教師主導で行います。

何人かに発表させます。

LEDが一番長くて、1分以上点灯していました。

豆電球はすぐに消えてしまいました。

モーターは豆電球よりも長い時間回っていました。

これらの発言を得て「結果」を次のように板書しました。

みなさん、ここで疑問に思ったことがありますよね?

この投げかけに何人かが反応しだしました。

使える時間が違うのはなぜか? です。

回路につないでいる物によって

使う電気の量が違っているようだ、というのです。

その発言を受けて、さらに投げかけます。

使う電気の量を調べるにはどうしたらいいですか? (挙手)

・・・今、手を挙げた人達! 一斉に言ってみよう、さんハイ!

5,6人:電流計!

賢い子ども達です。

どんなことを調べるものなのか数人に当ててみます。

回路を流れる電流の大きさを計るもの、と言わせたいところですが

すっかり過去のことになっている子ども達がいます。

「授業」とは螺旋階段を上がるようなもの。

時折立ち止まっては下を見て、また前を見てゆっくりと高みへ行くものでしょう。

電流の大きさ

電流計を引き出したところで、実験に入ります。

豆電球とLEDのそれぞれの電気の使われ方を調べてみましょう。

念のため、2点を確認します。

T:そろえる条件は?

C:コンデンサーにためる電気の量。つまり手回し発電機を回す速さと回数です。

T:調べることは?

C:それぞれの電流の大きさを測ります。光り方を観察して光っている時間も計ります。

C:それで、ものによって電気を使う量が違うことが分かります。

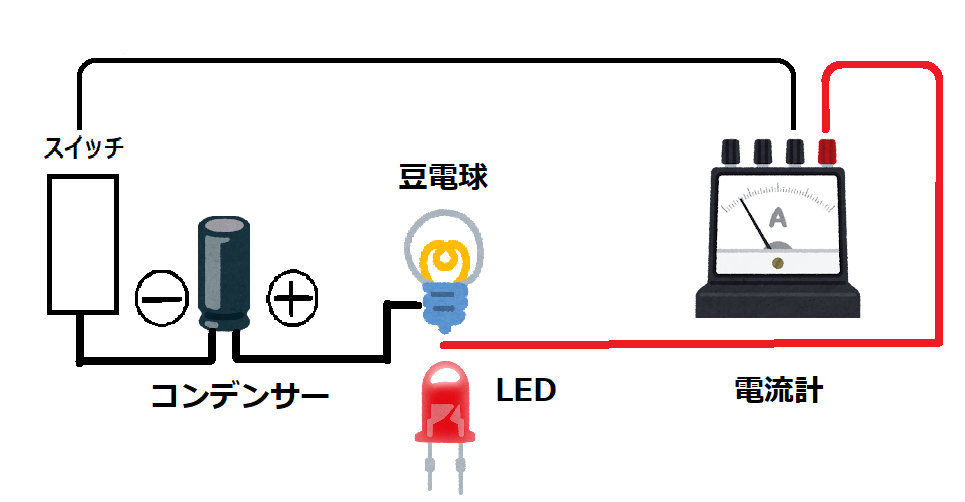

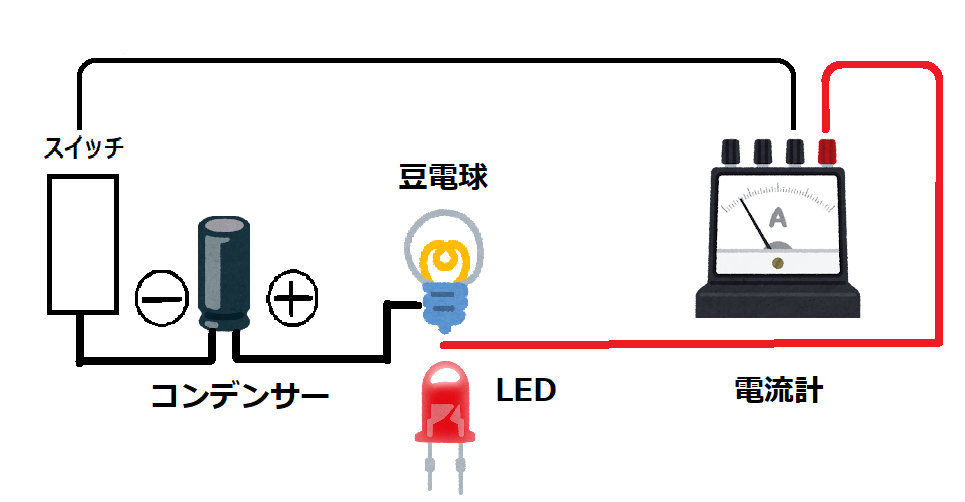

回路図を提示します。

ノートに写させます。

※図の大きさを指定します。5×10マスに入るようにと。

次に測定の仕方を指導します。

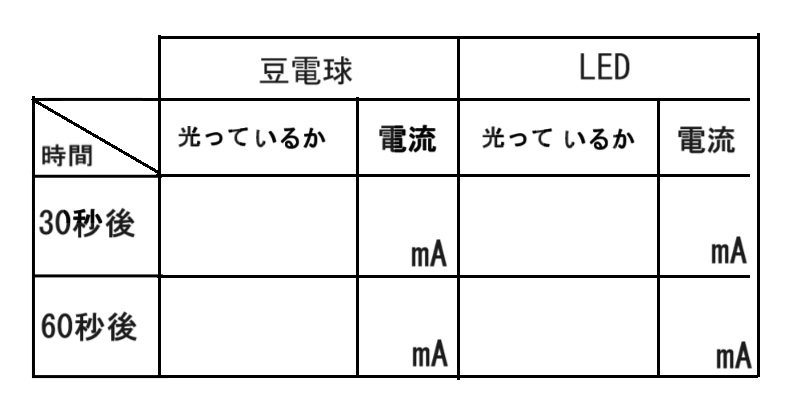

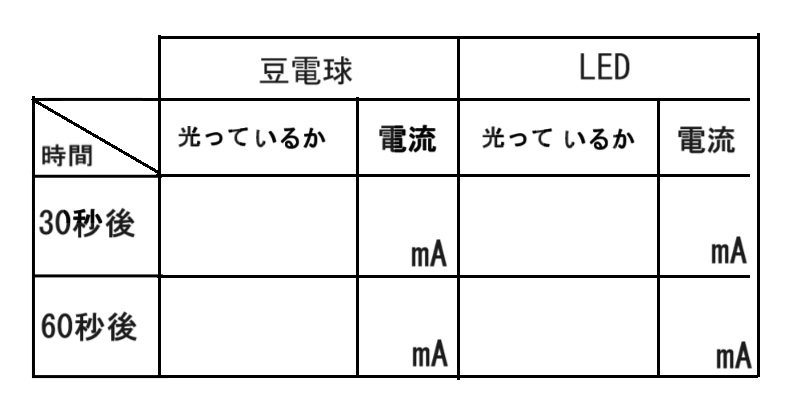

スイッチを入れてから30秒後の電流を計ります。

そのとき、光っているかを見ましょう。 60秒後も同じようにします。

電流計の使い方を指導します。

・初めマイナス(ー)の端子は5Aにつなぐこと。

・針の振れ方が小さく読み取れない場合は、500mA → 50mAと変えていくこと。

めもりの読み方は練習しておきます。

※電流計の指導は、小学校段階では軽く扱う程度でOKのようですが、教えます。

2人組で

結果を書きこむ表は用意したものを配ります。

(書かせている時間がありません。)

この実験は2人組で行います。

まず、協力して回路をつくります。

次からはそれぞれの役割を担当します。

一人は、コンデンサーに電気をため、電流計を読みます。

もう一人は時計係。バディの操作を見守ります。

豆電球からLEDに変えるとき役割交代をします。

理科授業では、現象に自らが関わる体験こそが大切。

だから全員にさせます。

そのため、

実験器具は(1学級36人として)18セット。

+α 用意しておきます。

※これらの準備は、事前に行っておきます。

必要な器具をすべてかごに入れておくのです。

一つ一つ取りに来させると時間がかかり、また混乱もします。

※机間巡視していると、図と同じように配線していないグループがあります。

よく回路を確認して実験をするよう言って回ります。

結果からまとめへ

実験結果を3ペアくらいに言わせます。

・LEDの方が点いている時間は2分以上でした。

電流は〇mAで豆電球に比べて(値は)小さかったです。

・豆電球は1分も経たないで消えてしまいました。

電流は大きくて〇〇mAでした。時間が経つにつれて電流も小さくなっていきました。

結果の共有を経て、学習のまとめに入ります。

その際は、キーワードを示してから書かせるようにしています。

電気が使える時間が違うのは、なぜかについて

「電気の量」と言う言葉を使って書いてみよう。

書き終えた子ども(数人)にノートを読んでもらいます。

終盤

授業は終盤に入りました。

今日は、コンデンサーを使った実験をしました。

ところで、この機械はなんでしょうか?

AEDです。保健室にあります。

T:駅や大型商業施設などに行ったとき、見た人もいるでしょう。

説明できる人はいますか?

C:心臓が止まっちゃった人の手当に使う機械です。

T:そうです。

強い電気を流す装置で、心臓を正常な状態に戻す機器です。

スイッチを押すと電気を貯め始めます。

それをしているのが、そう、コンデンサーです。

電気ショックを与えるだけ電気が溜まったら準備OK。

音声案内に従って救命活動をすることができます。

ところで、

正常な人に対してこれを使ったらどうなると思いますか?

電気ショックは作動しません。

機械が心臓の動きを調べて判断してくれます。すぐれものなんですよ。

値段の話をすると、びっくりします。

理科が私たちの生活を支えていることに一言ふれて授業を終えます。