6年理科の授業シナリオです。

現場のお役に立てたら幸いです。

はじめに

コロナ禍(下)の頃に行った授業を元にしています。

当時(2020年)は、

実験はしない・話し合い活動は5分以内等の制限がありました。

感染拡大防止の観点から「授業ガイドライン」が市から示されていたのです。

それに拠れば、講義調になるか教師主導がちになることが予想され、

学習指導要領の求めている学びとは相当に開きのある授業となります。

どう進めればいいのか悩みました。

理科学習において実験や観察は授業の肝(きも)ともいうべきもので、しないわけにはいきません。

ガイドラインに沿いつつ、少しでも授業が楽しいものとなるようにと取組みました。

そのような背景をもつ授業シナリオであることを予めご了承ください。

1.「呼吸」へと関心を向ける

休み時間のうちから画像をスクリーンに映しておきます。

授業が始まる気配を察してか、子ども達が席につきだしました。

時刻になったので、投げかけます。

T:クロールで泳いでいますね。

口を開けてますが、それは何かわかりますよね?

C:「息継ぎ」です。

C:横向きで顔をあげたとき吸います。

C:息を吐くのは水中で、鼻から吐くんだよ。

T:そう言えばスイミングを習っていた人がいましたね。

ちょっと「息継ぎ」をやってみせてくれる?

数人に前に出て来てもらいます。

クロール、バタフライ、平泳ぎと泳法を割り振って「泳ぐまね」をしてもらいました。

さも泳いでいるかのように移動しながら腕を動かし、

頼んでもないのに、息を吸うときは「パッ」と言ってくれました。さすが6年生です。

その演示が終わり、拍手が沸いたところで全体へ投げかけます。

T:水泳ではその動きの中で息をしますが、私たちは普段無意識に呼吸をしていますね。

1分間に何回くらいしていると思いますか。

C:10回くらいかな。

C:走った後はその3倍くらい「はぁ、はぁ」ってやってます。

T:運動中でなければ、大人の人で12~20回くらいです。

その量は1回に500mLと言われてますから、ペットボトル1本分と思えばいいでしょう。

さて、ここから理科学習です。

みなさん。この「呼吸」について問題が湧いてきてますよね?

いきなり問われた子ども達。

ぽかーんとしていますので、こちらから話してしまいます。

吐く息(空気)と吸う息(空気)では、何が違うのでしょうか。

この投げかけを問題として板書。

まだノートに写している最中の子ども達へ話しかけます。

T:前の6年生にこの問題を出したら、何と答えたと思います?

吐いた息は臭い、だって。(笑)

口の匂いがプラスされている、ときました。確かにそういう違いはあるかもしれません。

それから、

吐いた息は「温かい」とか「湿り気がある」とも言ってました。

みなさんは、何が違うと思いますか? それ以外のことをノートに書きましょう。

1分後に発表してもらいました。

C:酸素の量が違います。

空気を吸うのは、体に必要だからで、それは酸素です。

C:二酸化炭素の割合も増えているはずです。

ものが燃えるときは、酸素が必要だったでしょ。

燃えた後は二酸化炭素が出来ていたから、吐いた息もそうかも。

T:つまり、吐いた息と吸った息では酸素と二酸化炭素の量が違うということですね。

どんな方法で調べたらいいですか?

子ども達からは、石灰水、気体検知管(気体測定器)が挙がりました。

2.(方法・結果をおさえてから)実験をする

教科書の〇〇ページ、「1実験」に指を置きましょう。

はい、お隣さんの指を見てください。置いてますよね。

そこに書かれている文、すべて読んだら座ります。はい、起立。

立たせて読ませたのは、授業に起伏を持たせる意図からです。

子ども達を座りっぱなしにしない、のは私の授業スタイルです。

読み終えた子どもが半分にもならないうちに全員を座らせます。

数人に読ませます。

「①ポリエチレンの袋に、周りの空気を集め、石灰水を入れて振る。」

と読んだらその挿し絵に指を置かせます。

こうすることで子ども達は文字情報が映像化され、理解します。

「②ポリエチレンの袋に、2~3回息を吹き込み、同じように調べる。」

と読んだら投げかけます。

石灰水に変化はありますよね?

調べた結果の写真を指しましょう。

T:何と表現しますか?

お隣さんとのペアで話し合いをさせてから指名します。

C:周りの空気(つまり吸い込む空気)は、石灰水は変化がありません。

C:吐いた空気の方は、石灰水が白く濁っています。

T:その結果からどんなことが考えられますか、お隣さんとどうぞ。

数人にどんな話になったのか言ってもらうと、「吐いた息は二酸化炭素が多くなっている」と返ってきました。

次に「気体検知管」を使っての実験についてみていきます。

今度は「気体検知管で調べる」とありますね。

念のために聞いておきましょう、なんでこれを使うのですか、Aさんからどうぞ。

吐いた息に二酸化炭素があることは石灰水で分かるけど、

それがどのくらいの割合かが分かります。

ろうそくが燃えた後の空気は、0.03%が4%にもなっていたよね。

呼吸の場合はどうなんだろう。

T:ものが燃えた後と比べるなんて、すごいなぁ。将来科学者になってるかも。(笑)

同じように指名音読し、実験の手順を確認します。

そして、その結果を読ませます。

子ども達は、

実際に実験をする前に結果を知ってしまうことになりますが、教科書を先読みしている子どもがいることを考えれば、同じことです。

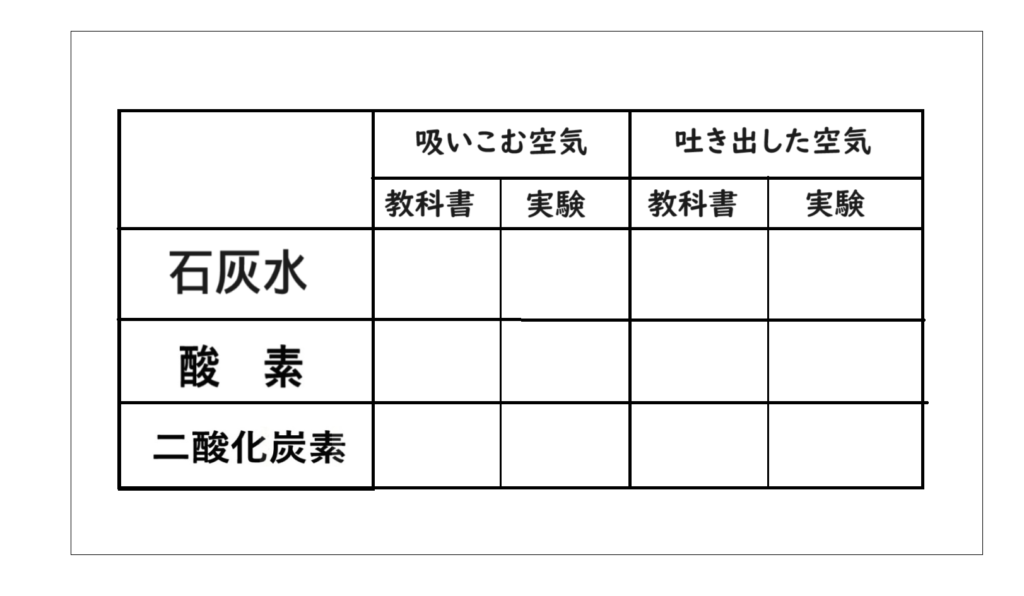

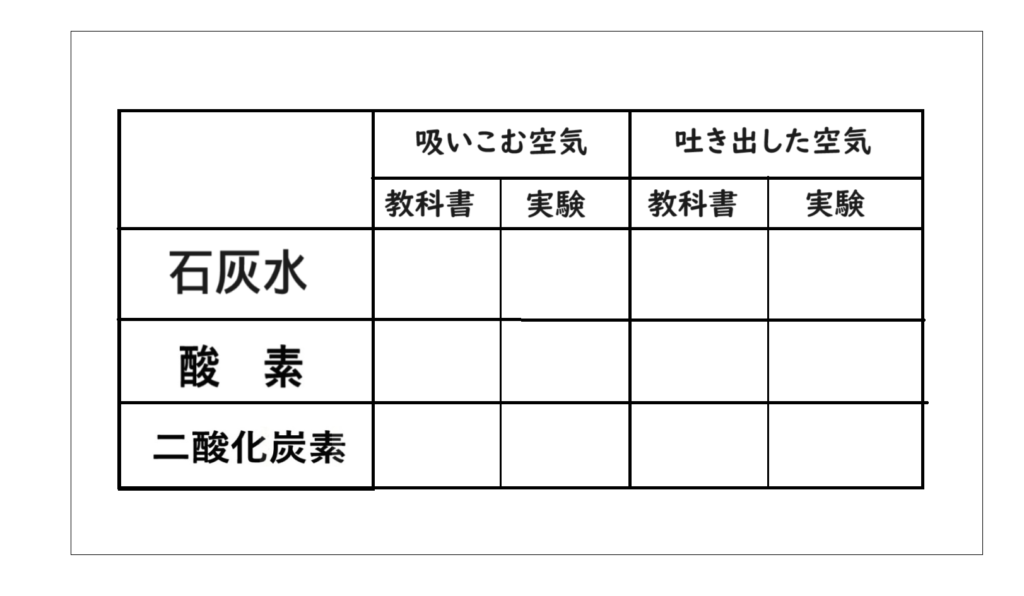

右のような表を配布し、記入させます。

※この表をノートに、各自に書かせる考えもありますが、

そんな時間的な余裕はありません。そもそも理科とは関係のない作業時間です。

記入を終えたところで発問をします。

吐き出した空気で一番多い気体は何ですか?

座席順で当てていくと酸素、酸素、酸素・・・と返ってきました。

見事に引っ掛かってくれました。

窒素です。

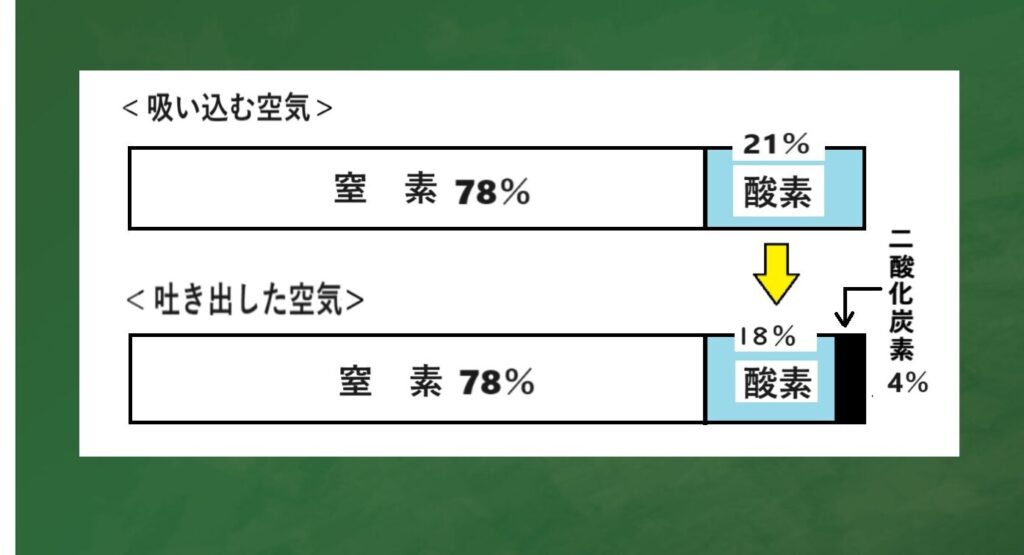

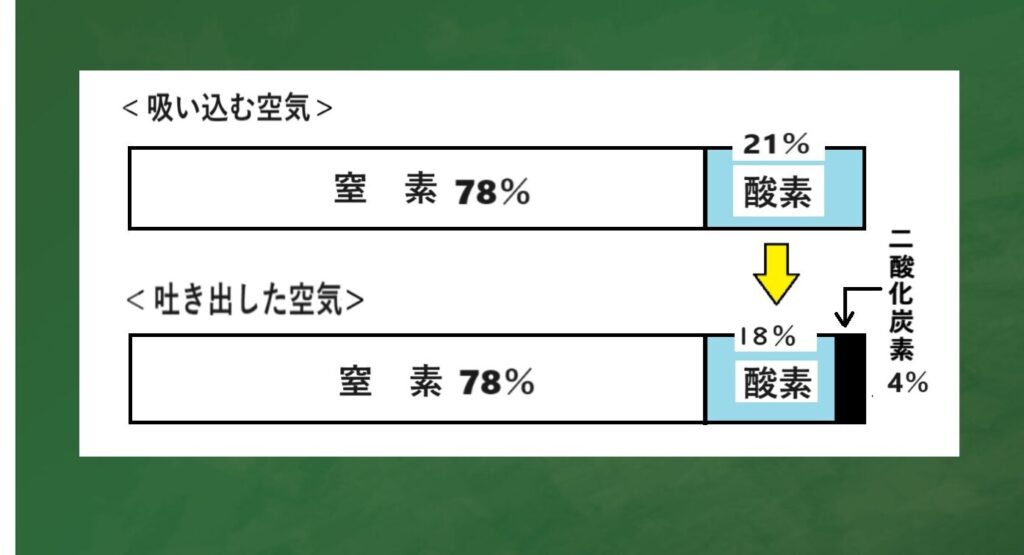

ぽかんとしているところへ、帯グラフを提示します。

T:吐き出した空気で一番多い気体は、窒素です。

さあ、このグラフを説明してみましょう。

出だしは、

「吐き出した空気は、吸い込む空気と比べると」とします。

ちょっと練習してごらんなさい。

挙手があったので、言ってもらいました。

吐き出した空気は、吸い込む空気と比べると、

二酸化炭素の割合が増えて、酸素の割合が減っています。

窒素は変化がありません。

数人に当てた後、ペアで交互に説明し合うようにしました。

次時に実験をします。

関連記事