ろうそくが燃えた後には二酸化炭素が増えていることを石灰水で確かめました。

以下の記事は、それに続くものです。

現場のお役に立てたら幸いです。

関連記事

1.演示して始める

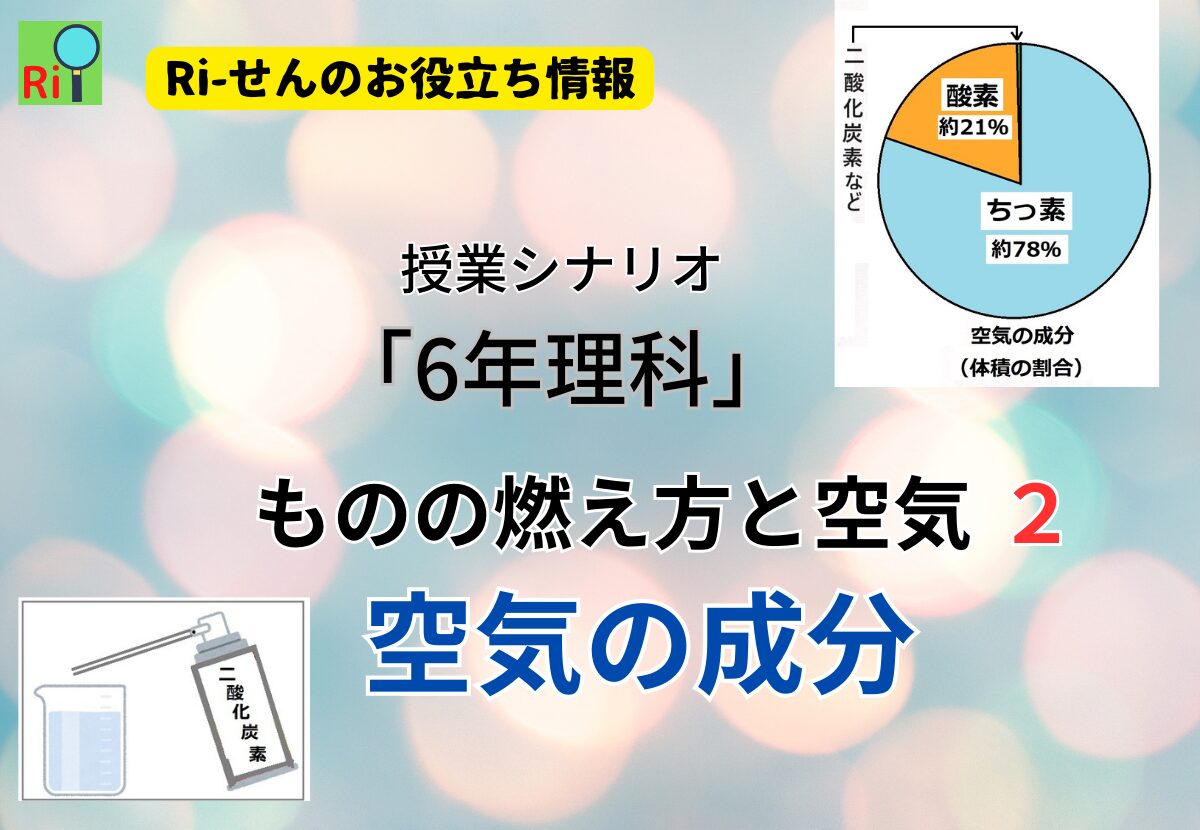

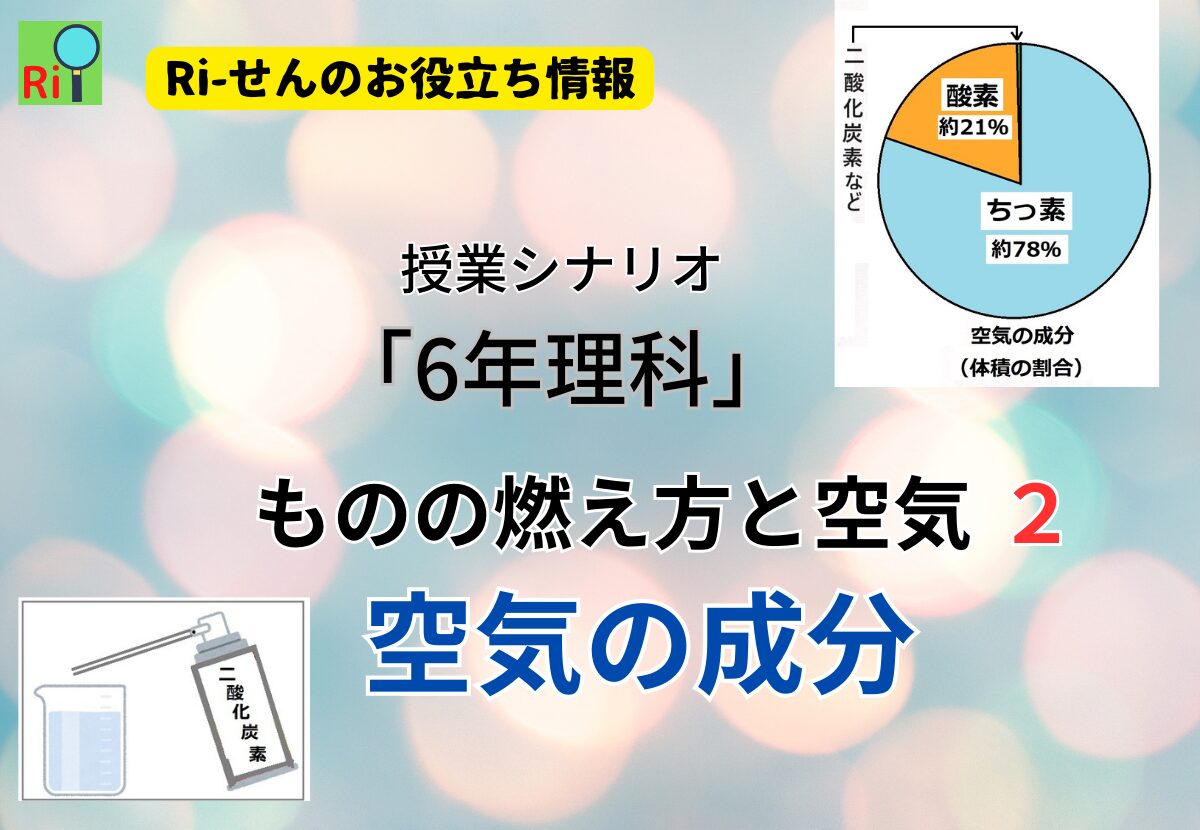

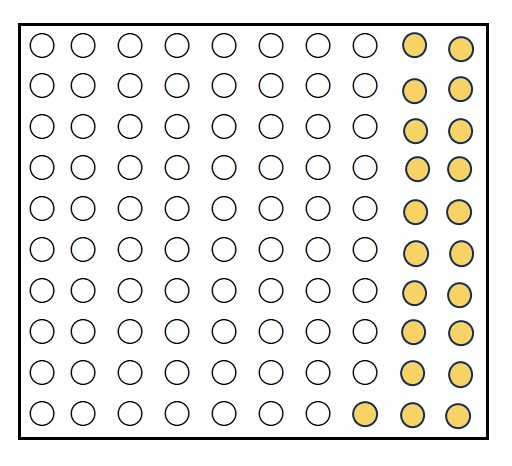

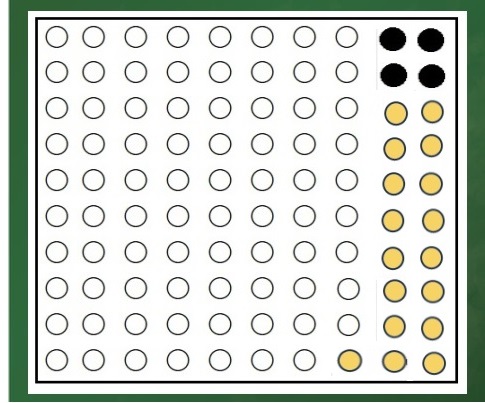

黒板横のスクリーンに右図を提示して授業を始めていきます。

これまでを振り返りましょう、と投げかけました。

ろうそくを燃やした後、

石灰水を入れたら白く濁ったのでしたね。

びんの中の空気はどうなっているか言いましょう。

順番に指していきます。

子ども達の中に緊張が訪れます。

自分に回ってきたら、何か言わなければなりません。

石灰水が白く濁ったんだから、びんの中は二酸化炭素です。

それって、びんの中が全部二酸化炭素になったということ?

みんな二酸化炭素に変わっちゃうのは、ちょっと考えにくいなあ。

空気の成分は多くが窒素で酸素は2割くらいだったでしょ。

このような「話し合い」になるといいのですが・・・。

30人以上もいる教室では、フツーそういう展開は望めません。

子ども達は、自分の予想を言うのみです。

A:びんの中は二酸化炭素になっていると思います。

B:酸素が二酸化炭素になって、窒素は変化していません。

そんな内容の話が返ってきましたが、

子ども達は友達の発言を聞いているようで、実はよく分かっていません。

そこで二人の発言を、図を使うことで共通理解していくことにします。

2.モデル図

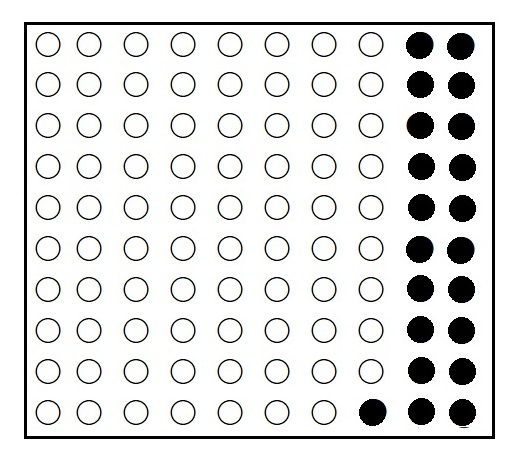

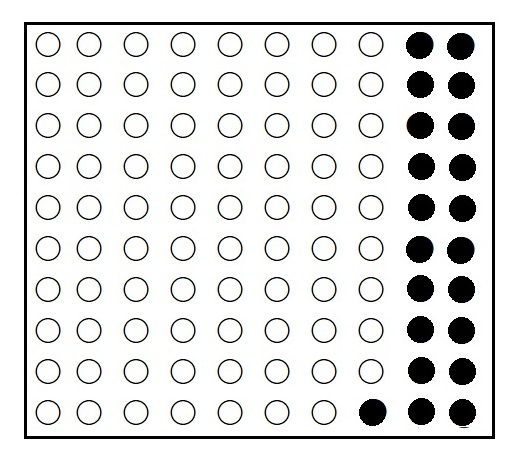

図を提示します。

T:集気びんの中の空気を図にしました。モデル図と言います。

T:〇は全部で100こです。 そのうち色のついているのは21こです。

この21こは、何を表しているでしょうか。

C:酸素です。

C:空気中の酸素の割合は21%だから21こになっています。

窒素の割合は78%だから、〇は窒素のことです。

つまり、ろうそくを入れる前を表しています。

学んだことを使って説明できたね。 じゃ、これはわかる?

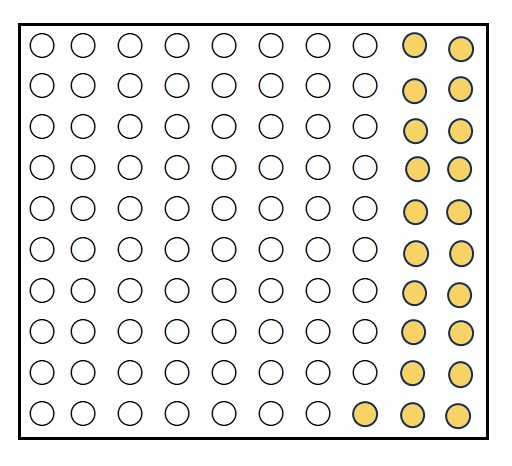

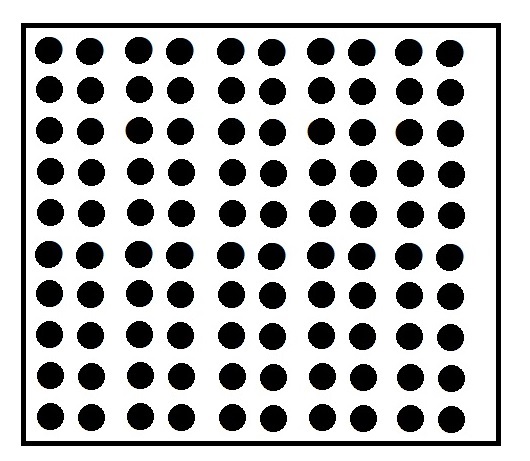

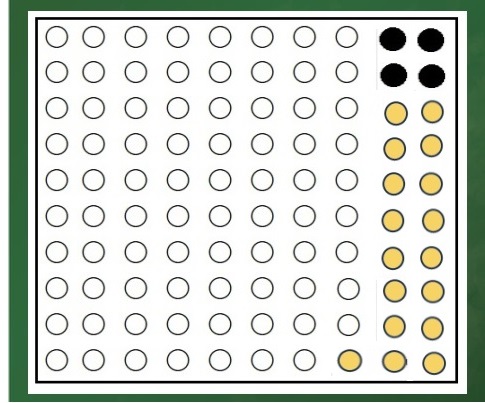

左下図を提示します。

えっ! まっ黒じゃん。

手が挙がりました。

C:全部●ということは、びんの中は、一つの気体ということだから・・・

火の消えた後が、二酸化炭素だけになっているということです。

C:ああ、それはさっきAさんの言っていたことだね。

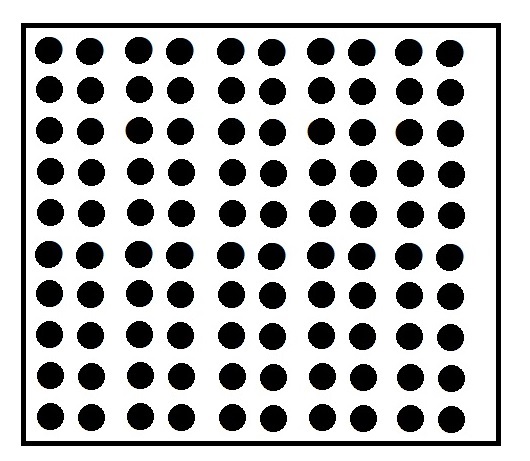

続いてこれを出します。

C:この図は、酸素がすべて二酸化炭素に変わったということです。

窒素の変化はありません。

C:それは、Bさんが言っていたことだ。

モデル図が読み取れたところで、本題に戻ります。

ろうそくが燃えた後の空気は、どのようになっているのでしょうか。

それは・・・

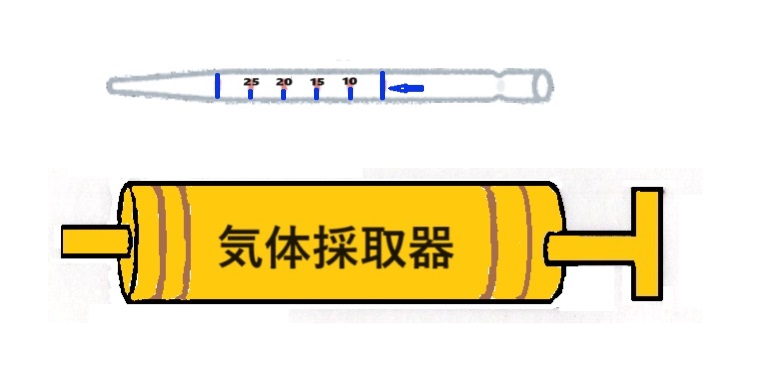

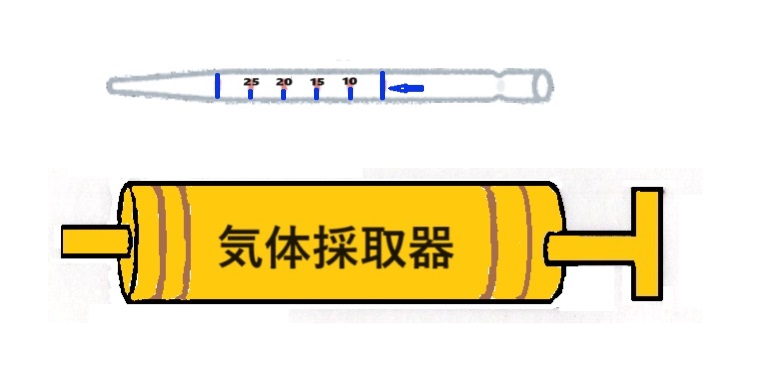

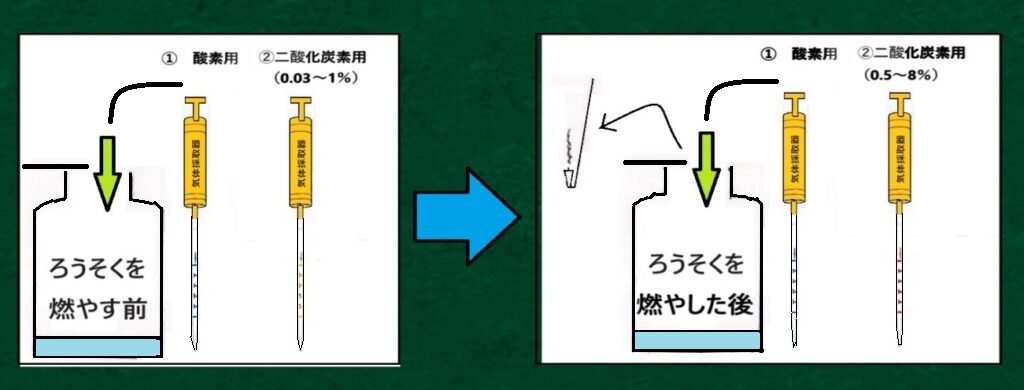

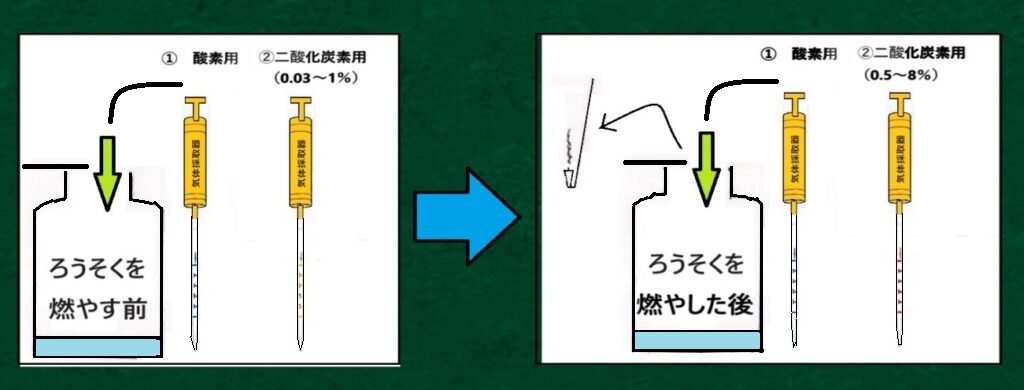

こんな器具を使って調べることができます。 じゃ~ん。

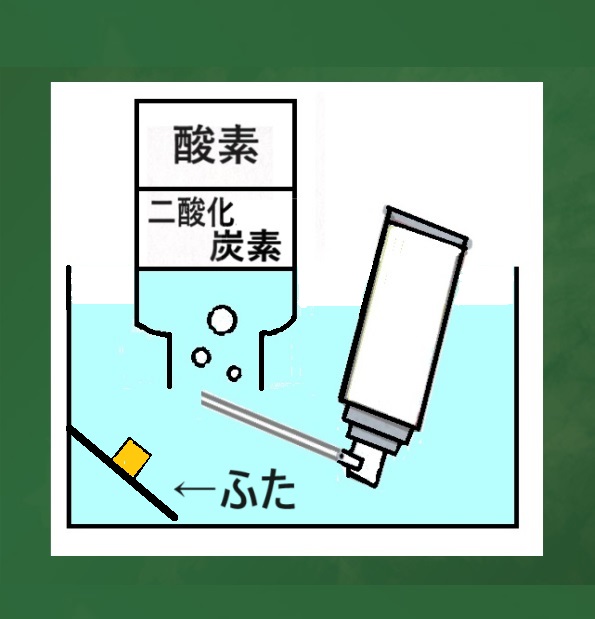

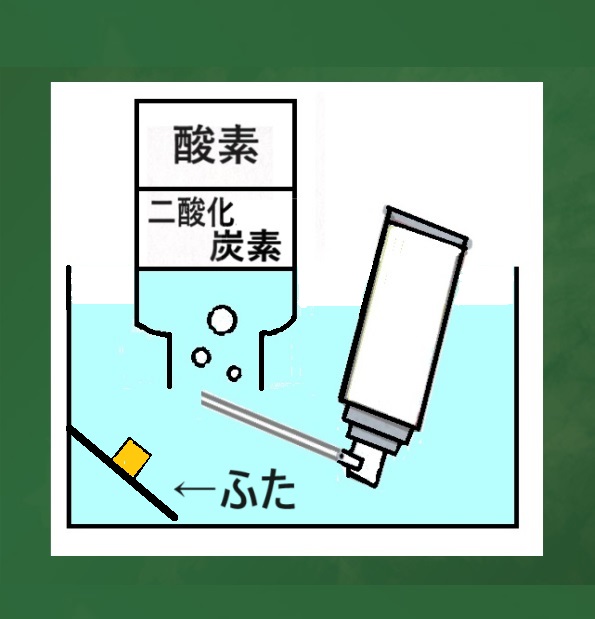

T:気体検知管と言います。

T:これから行う実験では、3種類の検知管を4本使います。

ですから、

交代しながら一人1回はその操作をしてください。

3種類とは、

酸素用検知管、二酸化炭素用検知管(0.03~1%用、0.5~8%用)のことです。

窒素を調べる検知管も備品室にありましたが、今回は使わないことにしました。

3.気体検知管を使う

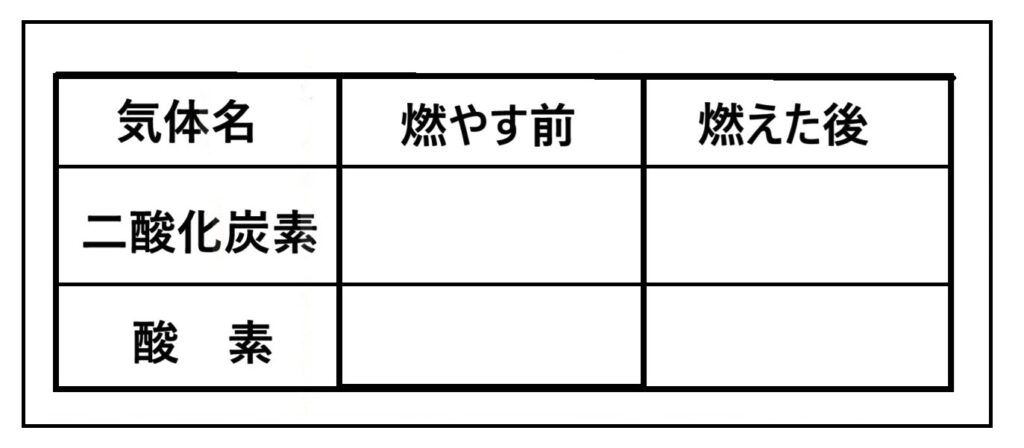

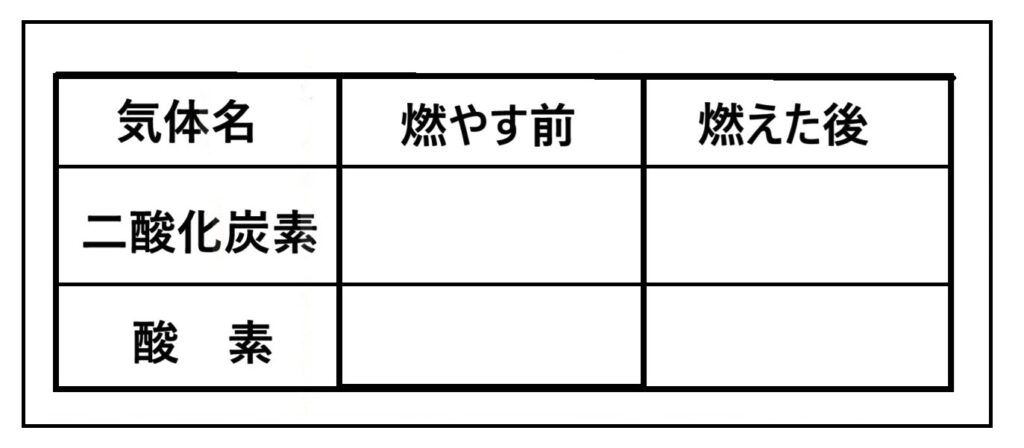

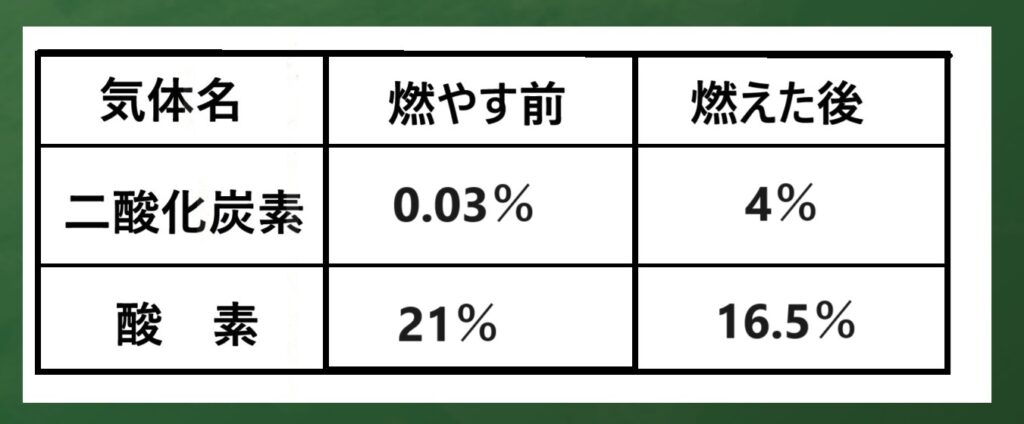

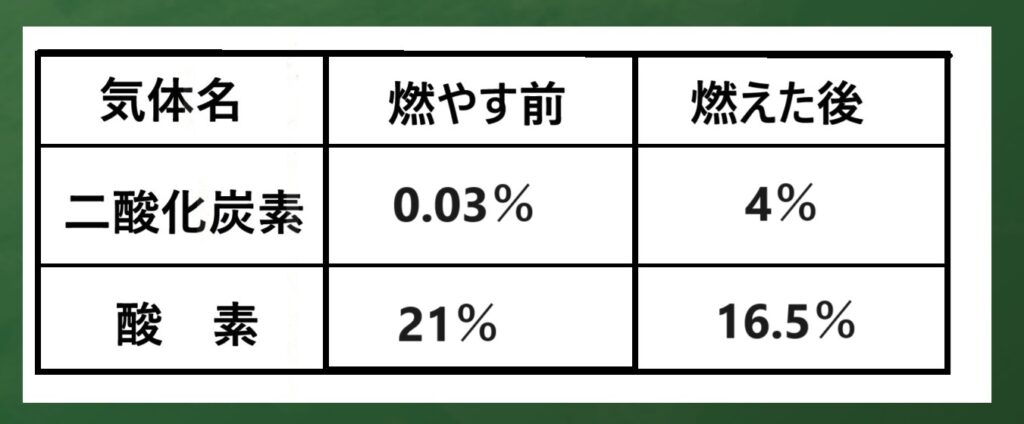

測定の結果を記入する表を用意しておきます。

配布し、ノートに貼らせます。

※数年分印刷して理科室に置いておくと、感謝されます。

検知管の使い方は、

教科書を使ってシミュレーションしておきます。

数値の読み取りも、押さえておきます。

実験図を掲示しておきます。

手順を間違わないようにするためです。

実験に使うものは班ごと、かごに入れておきます。

検知管は封筒に入れておき、

測定が終わったものはそこへ戻すようにしました。

4.結果と考察

びんの中の空気は、どのように変化したのか。

分かったことや思ったことをノートに書かせます。

C1:燃えた後は、酸素が減っている。

それに対して、二酸化炭素は増えている。

C2:火は消えてしまったけど、酸素はまだある。

C3:酸素が約4%減り、二酸化炭素は4%増えている。

ということは、酸素が二酸化炭素に変わったのかな。

よく気が付いたね。

酸素が減った分だけ、二酸化炭素が増えているね。

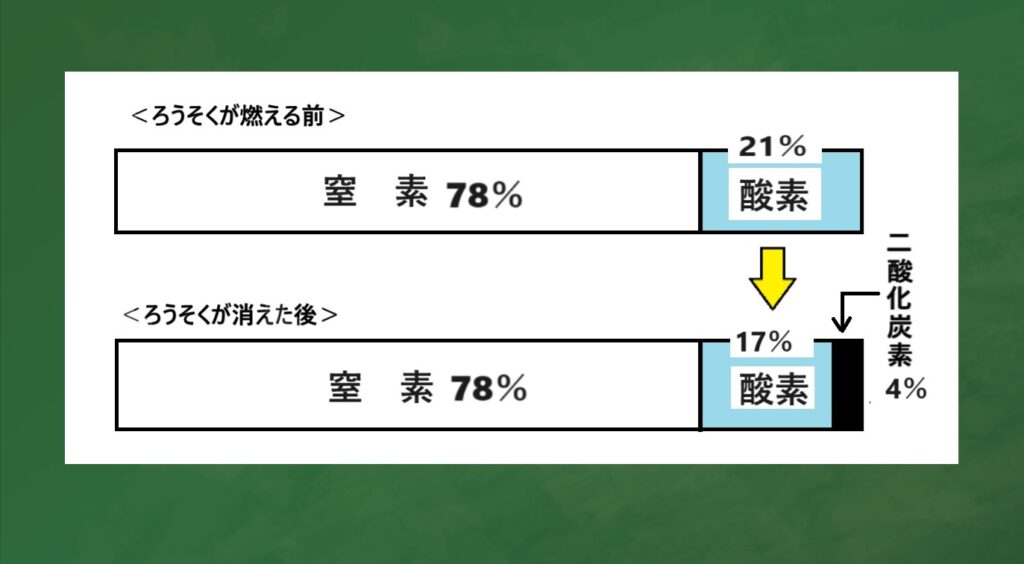

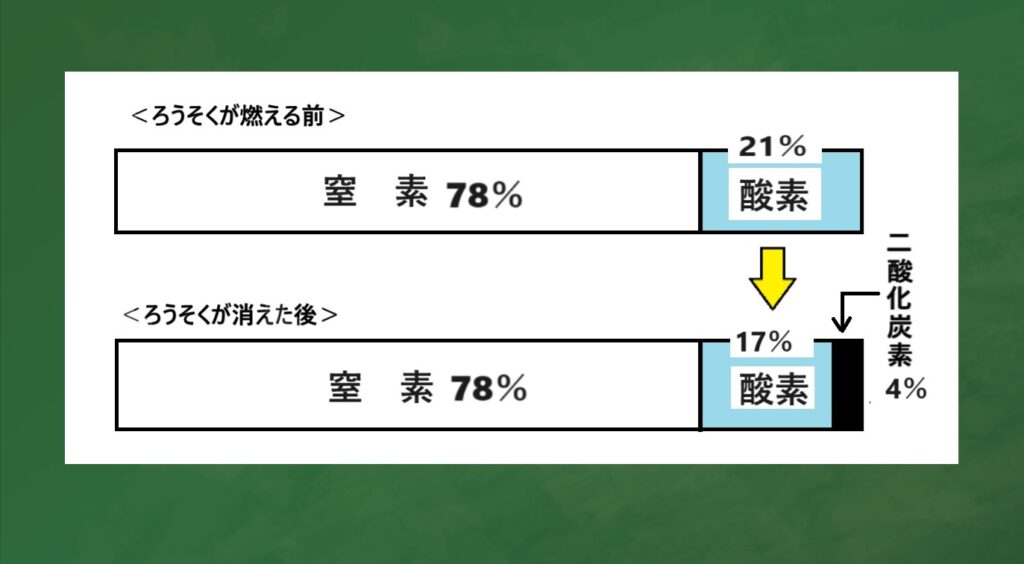

この結果を帯グラフにしておこう、と投げかけます。

長さを指定します。(横10cm、幅1cm)

1分くらいで書けるかな、とつぶやきます。

授業に空白をつくってはいけません。

早く書けた子どもには、この図について説明をさせます。

気体の割合の変化が言えればOKとします。

何人かに帯グラフを読ませていると、おおむね書き終わったようです。

そこで、おもむろにモデル図を掲示します。

このモデル図は、

帯グラフの上と下、どちらを表したものでしょうか。

子ども達は、すぐに答えます。

下のグラフです。「ろうそくが消えた後」のびんです。

酸素は、まだありますよね。16、7%もある。

だけれども火は消えました。

これは、どういうことでしょうね。

すると、手が挙がりました。

二酸化炭素に火を消すはたらきがあるのだと思います。

テレビでやってました。

大きなビルには二酸化炭素を使った消火装置があるそうです。

二酸化炭素に火を消すはたらきがある、という考えです。

これはオモシロい。さっそく、実験してみることにします。

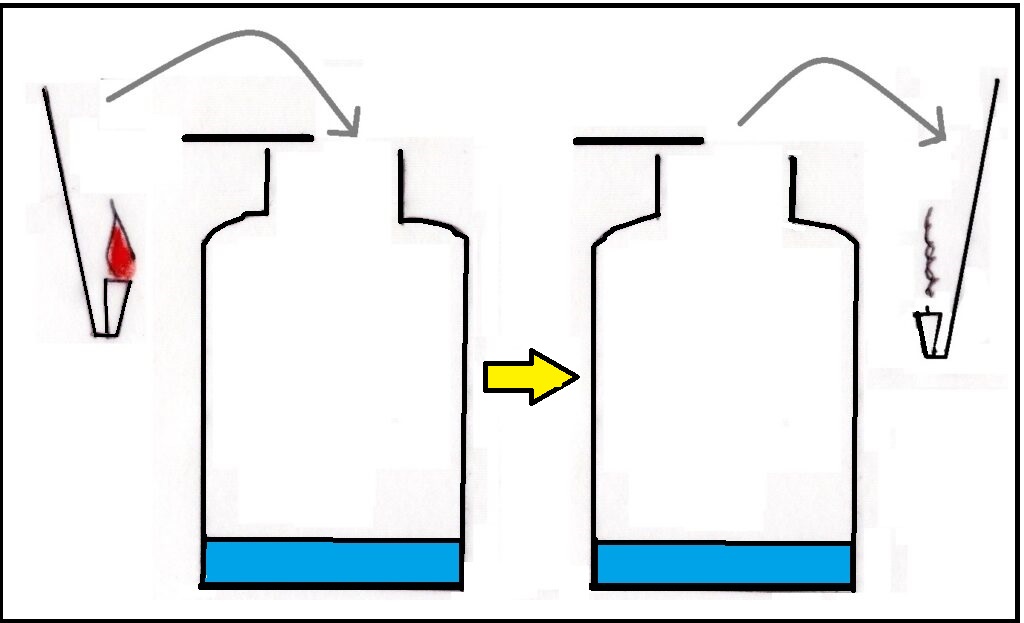

5.二酸化炭素の割合を多くした実験

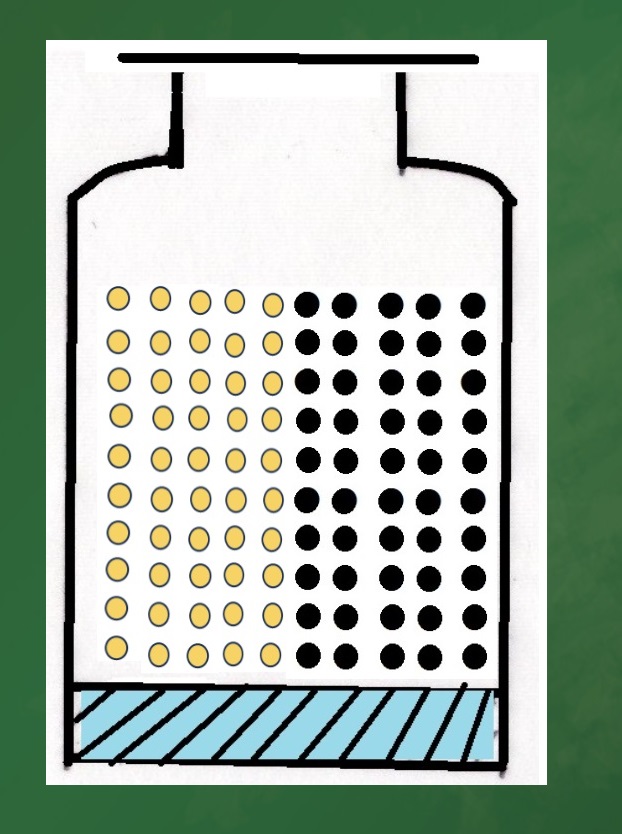

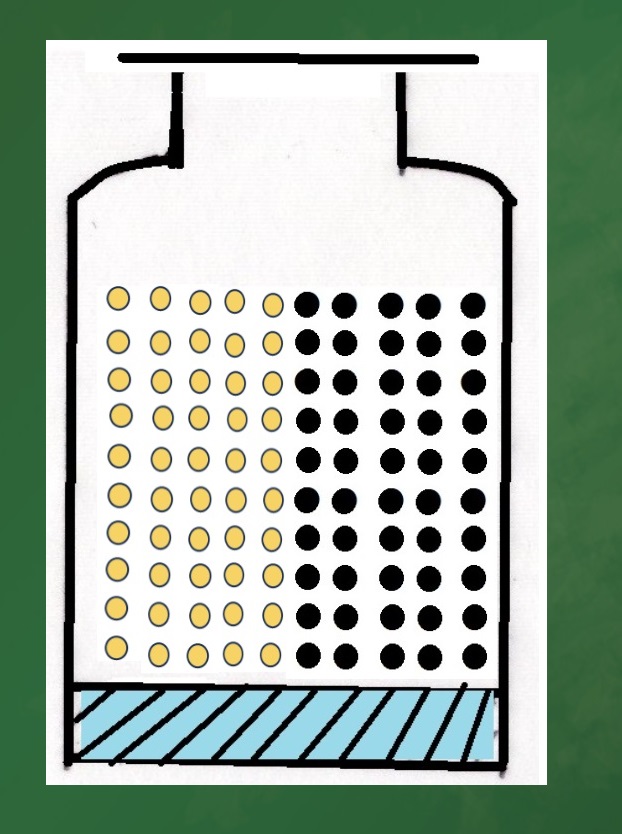

モデル図を提示して投げかけました。

T:びんの中はどういう状態でしょうか。

C:酸素と二酸化炭素が半分ずつの割合になっているということです。

T:この中でろうそくは燃えるでしょうか?

二酸化炭素が火を消すはたらきがあるとすれば、

それが50%もあるので、すぐに消えると思います。

酸素は空気中に21%あるでしょ。

それが、2倍以上の50%もあるから燃えるはずだわ。

気体を半々に入れる方法を教えます。

集気びんには目印になるように細いテープをつけておきます。

(子ども達にさせると、授業がもたつきます。)

気体を入れ終わったら水中で蓋をします。

この操作は、実際にして見せるのが一番です。

全員を前に集めて演示しました。

この実験から子ども達は、

二酸化炭素を酸素と同じ割合にしても、ろうそくが燃えることを確かめました。

注意深く見ていた子どもは、「空気中よりも、激しく燃えた」と表現しましたが、

気づかない子どもも割にいました。

二酸化炭素に火を消すはたらきがある、という考えについて問い返してみました。

燃えるか消えるかは、どうも酸素の割合によるようだ、となりました。

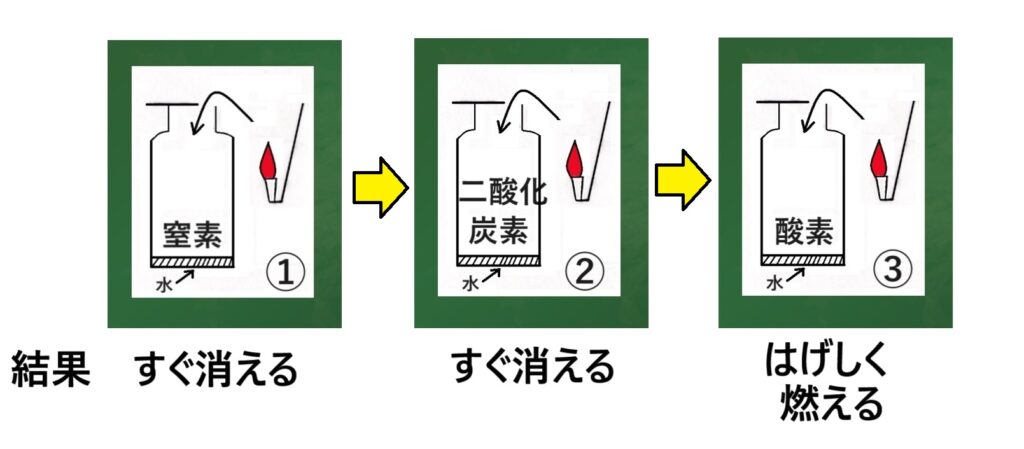

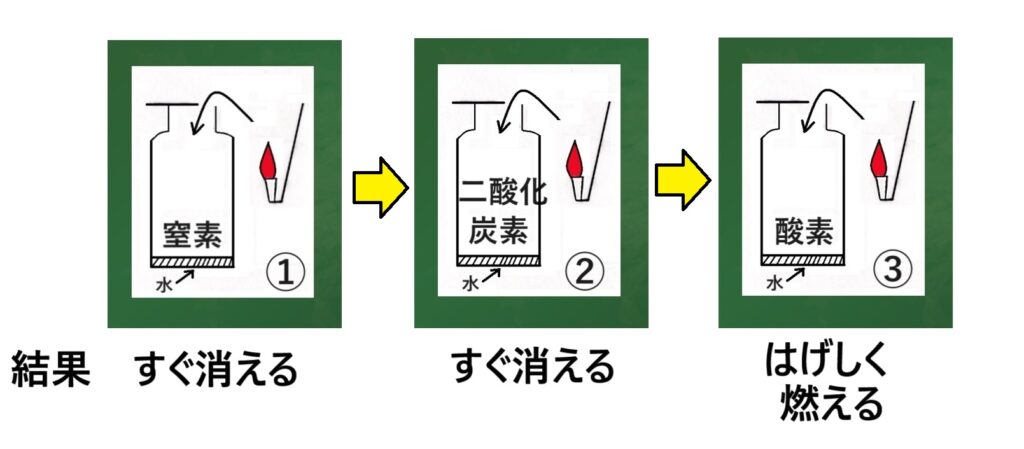

6.ものを燃やすはたらきのある気体

授業の冒頭、この投げかけから始めました。

ものを燃やすはたらきのある気体は、何でしょうね。

何人かの子ども達は、頭の中で「酸素です」と答えています。

その表情を受け止めながら、演示を開始します。

集気びん3、気体ボンベ3(窒素、二酸化炭素、酸素)を机上に並べます。

①、②、③と順番に見せていきます。

一目瞭然。

ものを燃やすはたらきがあるのは酸素である、とまとめました。

T:もしも、身の回りのこの空気が酸素だけだったらどうなるでしょうか。

C:火を点けた瞬間、ものが激しく燃えて大変なことになります。

C:空気の成分は、火を使う人間にとっては丁度いい割合かもしれません。

二酸化炭素に火を消すはたらきがある。

この発言についても整理しておきます。

二酸化炭素に火を消すはたらきがあるのは、そのとおりです。

でも、酸素が一定の割合で含まれていれば、ものは燃えます。

その一定の割合はどのくらいでしょう? そう、16%以上です。

二酸化炭素の火を消すはたらきについて、補足します。

関連記事