6年理科の授業シナリオです。

実際に行った授業を元に記事にしています。

現場のお役に立てたら幸いです。

はじめに

「消化と吸収」について指導します。

この時間は知識・理解がメインで、実験や観察などの活動はありません。

となると、

教師が一方的にしゃべりまくる45分になりそうです。

そうならないようにしたいわけですが、いいアイデアが浮かびません。

とりあえず、テンポよく進めていこう、

子ども達を受け身にしないよう、楽しく授業をしようと思いました。

教科書を読む

タイトルの「消化と吸収」と黒板に書いて、チャイムを待ちます。

始まる気配を感じてか、子ども達が席に着き始めました。

開口一番、

該当箇所の教科書を読むように指示します。

立って音読です。

読み終えたら、座っていいことになっています。

子ども達の1/3ほどが座ったところで、

そこまで!

全員が読み終わるのを待ったりはしません。ダレます。

子ども達を座らせたら、

読み取ったことの「確認」をしていきます。

黒板に書いたタイトルの「消化」の文字を指さしながら

投げかけます。

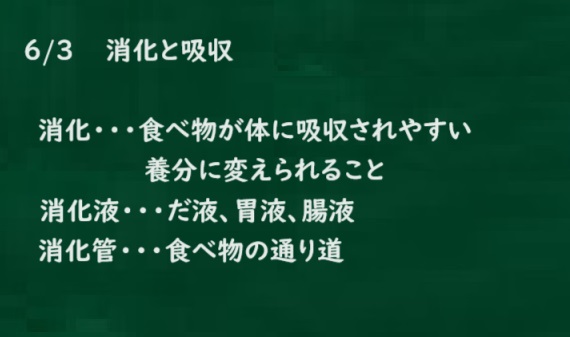

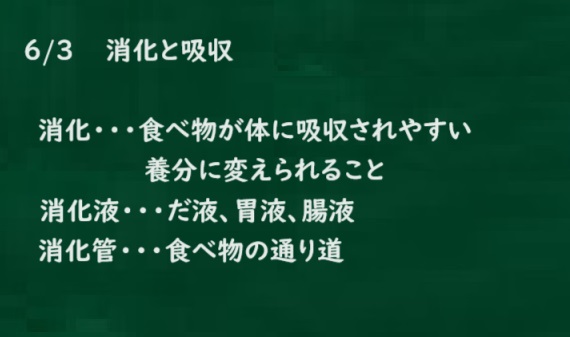

T:「消化」とは何か、書いてありましたね。 言える人!

挙手した数人に言わせます。

食べ物が体に吸収されやすい形に変えられること、です。

そのとおり。

「消化」とは何か、ノートに書くように指示します。

同じような内容を何度が聞いた後なので、子ども達は書きやすくなっています。

書いたことを2人くらいに読ませながら黒板にも書きます。

次。

消化液を3つ、お隣さんに言いましょう。

じゃんけんをして、負けた人が言うんですよ。

真剣な表情でじゃんけんを始める子ども達。

だ液、胃液、腸液といった学習用語が聞こえてきます。

言えない子どもが、教科書を見ていますがOKです。

T:では、じゃんけんで勝った人の出番ですよ! 消化管って何ですか?

お隣さんに、10文字くらいで言いましょう。

安心していたのもつかの間。

役が回って来て慌てています。

「食べ物の通り道のことです」と答えればいいのですが、

言えません。

目を下に落として教科書の文章を追っています。

ここまでを黒板上でも整理をします。

言葉の意味を一時的におさえただけですから、子ども達はよくは分かっていません。

すとん、と胸に落ちるようにしないといけません。

理解させる

消化管は食べ物の通り道のことですね。その始まりは、口です。

よく噛んで食べましょう、と言いますがどういうことでしょうね。

座席順に当てていくと期待した発言が出てきます。

歯で噛み砕いて、食べたものを細かくしています。

前に実験でしたように、だ液がでんぷんを消化します。

よく噛めば食べ物とよく混ざって、消化によいわけです。

からだの栄養となるように細かくして、しかも変化させているなんて、人体ってすごい!

こんな発言があったらその子を抱きしめたい気持ちになります。

T:食べ物は食道を通ります。

どんなしくみになっているのでしょうね。はい、これが「食道」です・・・なんて。

これはホースの切れツ端ですけど・・・。

それを見せながら話を続けます。

T:食道は25cmくらいの長さで、直径は2~3cmです。こんな感じでしょうか。

食べ物はここを通って、胃へ送られていきます。

食べ物を送る、とはどうことでしょうか?

反応がないので、続けて話します。

みなさんは、「逆立ち」してても水が飲める、って知ってますか?

食べ物を「送って」いるとはそういうことです。

家へ帰って試してみよう、というのはダメですよ。

危ないのでやらないでください。

クイズも入れる

教科書の図や写真は、スクリーンに大きく映して授業を進めます。

拡大された1つの映像をみんなで見るということが、集中をつくります。

T:胃のレントゲン写真です。

自分の体のどの辺りに胃があるか、手を当ててごらんなさい。

T:肋骨の一番下くらいから、おへその上2~3cmくらいのところです。

緊張して胃が痛い、などというとき、大人の人がまさにこうしていますね。

次に胃の内側の写真を映します。

どのようになっているか表現させます。

そう、皺のようになっていますね。

そこから胃液が出ます。

みなさんは胃液がどんなものか知ってますよね?

はてな?

という表情を浮かべているので乗り物酔いの話をします。

すごい臭い(すっぱいような臭い)がするのは胃液であることを知らせます。

ノロウイルスに感染して、もどしてしまったときのことも思い出したようです。

胃液は、肉・たまごなどのタンパク質を消化するはたらきがあり、

食べたものは3~5時間かけて小腸へ送られることを説明しました。

ここで、三択問題を出します。

T:胃液は、一日にどのくらい出ているでしょうか。

①コップ1杯くらい

②ペットボトル1本分(500ml)くらい

③牛乳1Lパック2本分くらい

多くが①に手を挙げているところへ、正解を伝えます。

T:1回の食事でペットボトル1本分(500ml)です。

1日ではその3回分。 1.5~2.5Lにもなります。

その量に子ども達はびっくりします。

次の映像を出します。

T:小腸は、どれでしょう。 そう、これです。

長さはどれくらいあると思いますか?

C:参考書に、6mと書いてありました。

予習してきて、えらいね。では問題。

なぜ、こんなに長いのでしょう。 2つのことが行われているからです。

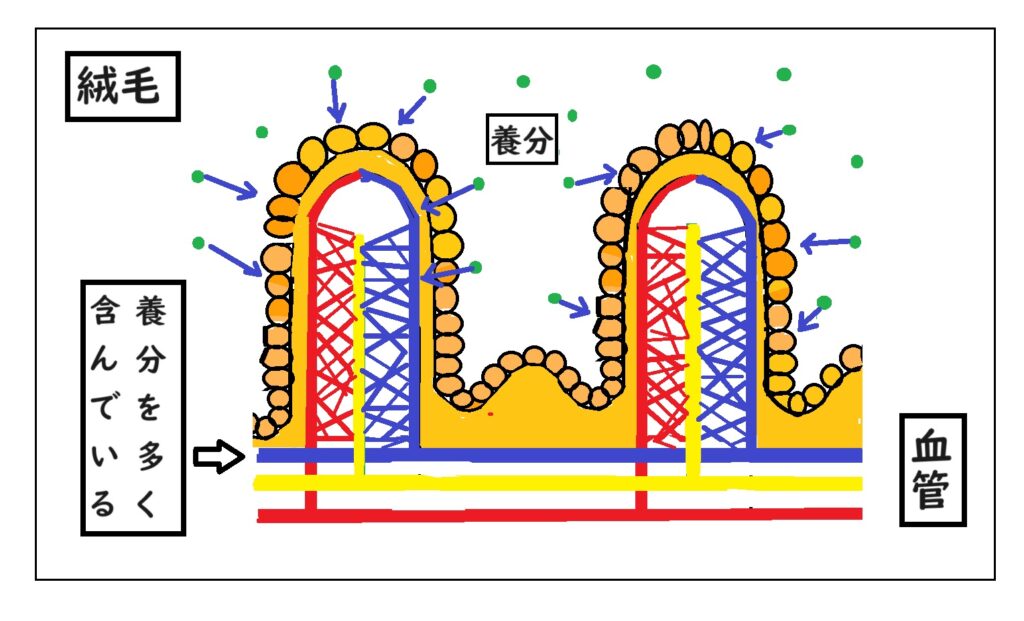

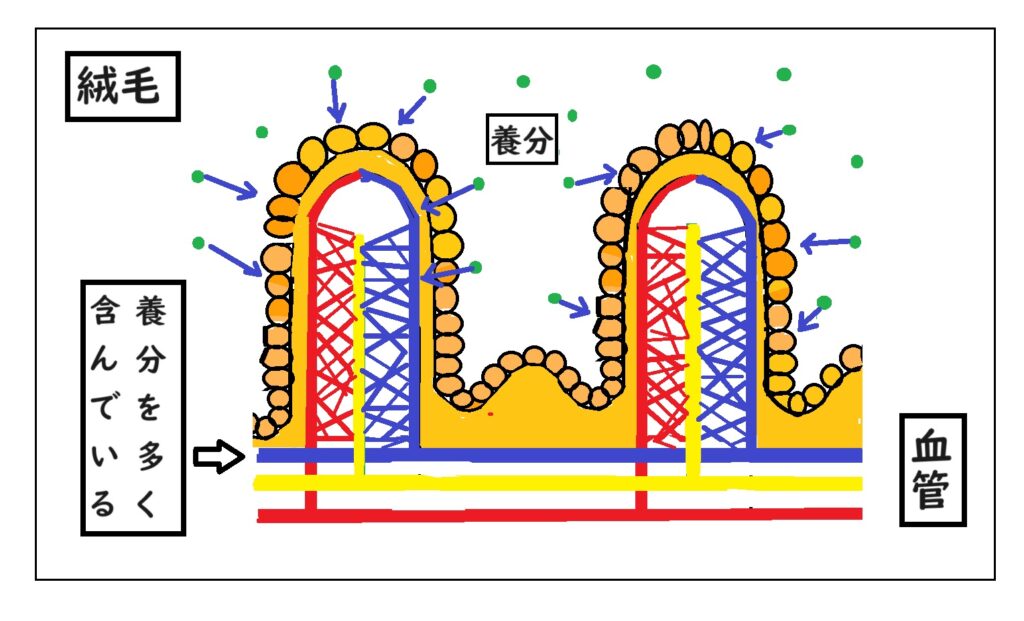

小腸では食べたものが腸液で消化され、養分や水の吸収が行われます。

ヒトは5~7mの小腸をもっており、

牛の場合は40m。マッコウクジラは300m以上にもなることを話すと目を丸くします。

からだの大きさ(体長)との比で考えると、

ヒトが4.5であるのに対して、牛は22~29。マッコウクジラは16~24です。

なぜ動物によって違うのか投げかけたら子ども達は何と答えるでしょうか。

食べているものが関係しているのかも、と返ってきたら大いにほめたいと思います。

小腸の話は続きます。

ペア学習の場面も入れる

小腸の内側がどのようになっているのか、表現させます。

「ひだ」という言葉を使ってまとめます。

養分や水分の吸収はここで行われます。その図に指を置きましょう。

T:小腸の内側は、絨毯のようですね。

食べたものは、ゆっくりと送られて行きます。

資料の説明文を読みましょう。

吸収された養分はどうなるのでしょうか。

C:血管の中に入った養分は、血液で運ばれていきます。

ここで、養分についておさらいをしました。

「養分」とは何だったか、です。

6年の家庭科で学習しています。

「養分」とは、栄養となる成分のことで、生きるために必要なものです。

5大栄養素【炭水化物、タンパク質、無機質(ミネラル)、脂肪、ビタミン】を諳んじさせようと、

覚え方を問うと、

最初の文字をつないで、「たん、たん、む、し、び」で覚えたら?

というので、全員で略した言葉を何度か唱和した後、ペアでやりとりさせました。

C1: 5大栄養素を言いましょう。

C2: 炭水化物、タンパク質、無機質・・・。

再び、小腸・大腸の図を提示します。

T:小腸で養分を取り入れたのだから、大腸の役目はないですよね?

C:教科書に「主に水分が吸収される」とあります。

その部分に指を置き、全員で確かめてから「大腸の内側」の図を見ます。

小腸との違いを表現させました。

C:ひだはまったく見られませんが、水分の吸収は行われているのですね。

こんな投げかけをしてみました。

T:もしも、大腸が水分を吸収しないとどうなるでしょう?

子ども達は、想像をしていますが言葉にしたくないようです。

ペアで話し合いをするのは、無理のようです。

便は水分を多く含んでいて、どろどろした下痢のような状態のはずです。

こうなると、活動上いろいろと支障が出てきます。

排出するのにちょうどいい状態にするのが大腸です。

いわば「便をつくる」はたらきと言える、と話を結びました。

余談

口から始まる「食べ物の通り道」。

最後の「肛門」のはたらきをおさえて授業は終盤になりました。

少し時間があります。

便は、「たより」とも読みます。手紙ということです。

言ってみれば、便は体の中のことを教えてくれる手紙です。

T:ちょっとキタナイ話になりますよ。

聞きたくない人はこうやって聞きましょう。

健康な状態は、黄色がかった茶色です。

肉を多く食べると濃い茶色。

真っ黒だったら、出血しています。

コロコロうんちは水分不足、食生活の乱れ、腸の病気が考えられます。

コレラに罹ると白い便になるそうです。

便の色が茶色いのは胆汁という「消化液」によるものです。

便が体の中のことを教えてくれる「たより」という意味が分かりましたか?

大人になると健康診断を受けるようになりますが、「便」検査もあるのですよ。

関連記事