歌のテストをどのように実施しているのでしょうか。

長いこと教員をしていながら、

見せてもらったこともなければ、同僚にそのやり方を聞いたこともありません。

よく務まったものです。

様々試行し、いろいろな仕方でしてきました。

最終の形をご紹介します。

ベストでもありませんし、ベターでもありません。

今後があれば(すでに退職しているので、絶対それはありませんが)

また変わると思います。

この取組みが少しでも現場のお役に立てたら幸いです。

ちなみに、私は音大を卒業したわけでもない「フツーの教員」です。

→ フツーの教員の音楽授業 (授業の準備、他) | Ri-せんのお役立ち情報 (ri-sen.com)

※お知らせ

このサイトは2025年8月末をもって閉じさせていただきます。

加除修正を加え「はてなブログ」へ移行します。

ご興味がありましたら、こちらをお尋ねください。

click here

⇒ 歌のテスト こうしてます(フツーの教員の音楽授業) – Ri-Senのお役立ち情報

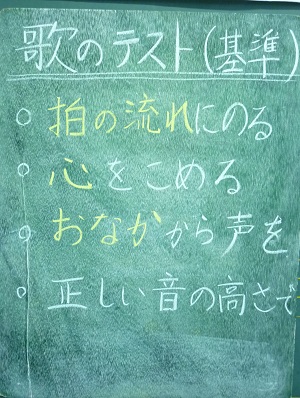

基準を提示しておく

歌唱のテストをするときは、

「基準」を黒板に書いて提示しておきます。添付写真(右下)のとおりです。

そこに書かれていることは、すべて

普段の授業で指導し、気を付けさせていたことです。

・拍の流れにのって歌うこと

(フレーズ感、テンポ、ブレス)

・曲想に合った歌い方をすること

(強弱、アクセント、歌声、表情)

・おなかから声を出すこと

(声量)

・音程に気を付けて歌うこと

名簿に上記の4項目を書き込んでおきます。

それから、歌ってもらいます。

一人目は、名簿の1番からとは限りません。

日付で決めたり、

名簿のまん中とか最後からだったりで、いろいろ。

聞きながら、〇をつけていきます。

顕著な場合は、◎や△になります。

歌うときは、一人ずつです。

次に歌う子どもは立たせておきます。(心の準備をさせます。)

前奏(曲の頭2小節)を単音で弾いてあげて、

歌い出したらフェードアウト。つまり、無伴奏です。

1曲全部を歌わせることはしません。

8小節から12小節くらいで「終了」です。

ワンコーラスすべてを歌わせていたら大変です。

そんなことをしたら、それだけで授業時間が終わってしまいます。

歌唱力は、初めの数小節で分かるものです。

早々に「はい、そこまで!」というと、あまりの短さに子ども達は驚きますが、

上手な歌い方だからだ、と子ども達は理解します。

当の本人は続けて歌いたかったかもしれませんが、彼(彼女)のリサイタルではありません。

歌うことが上手な彼(彼女)を生かす場はいつでも作れます。

歌唱指導をしているとき、指名して一人で歌わせる場を入れるのです。

このような歌い方でみんなも歌ってみましょう、と褒めるのです。

国語や算数で発表させるのと同じです。

上手に歌っている場合、

A-B-A形式ならBの部分まで、あるいは最後まで歌わせることもあります。

手本にするためです。

歌唱のテストに関するいろいろ

歌のテストなんて、したくない。

そう思っている子どもが大半でしょう。緊張を強いられます。

コンプレックスをもっている子にとっては、なおさらでしょう。

中には、緊張のあまり声が出なくなっている子どももいます。

そのような場合は、配慮します。

顔を見ながら一緒に歌ってあげたり、

周りの子ども達に「一緒に歌ってあげよう」と投げかけたりします。

歌えずに立ち往生している子に周りの子ども達は同情しています。

ですから、テストの仕方を変えても不平を言う子はいません。

歌う事のハードルを少し下げてあげたら次に繋がっていくのではないかと思います。

テスト中の子どもの歌声は全員に聞かせるようにします。

感想を書かせるのです。

それをしないとおしゃべりが始まります。

授業中に何もしないという「空白」をつくってはいけません。

どんなことを書くのか。

その観点についてはすでに示しています。

基準として黒板に書いてあります。

つまり、評価者の私と同じ。

全員分について感想を書くのは大変です。

印象に残った人のだけでよい、としておきます。

その感想は、テスト後に発表させます。

予告しておくので、子ども達はぼーっとして過ごすことはできません。

テストが全員終わったところで、数人を指名。

感想を読んでもらいます。

その講評もします。

◎をつけた子どもの名前を挙げ、よかった点を話します。

次に歌うときの参考にさせたいからです。

テストは学期中2回ほど実施しました。

曲は、主として共通教材になっているもの。教科書に載っているものです。

追記

歌のテストの感想を書かせておくと、

それは、期末における評定を行う際の資料(拠り所)となります。

どの子も何かしら書いていました。

感想を1行も書かなかった子どもは(幸いにして)いませんでした。

掲示してある「歌のテストの基準」について触れており、

且つ、音楽用語を交えて書いて感心するものがあったりします。

音楽に限った話ではありませんが、

思ったこと、感じたことを言語化するというスキルを育てていくことはとても大切です。

その意味からすると、

歌のテストの後の感想を発表させることや全体の講評は、必然の授業行為です。

関連記事