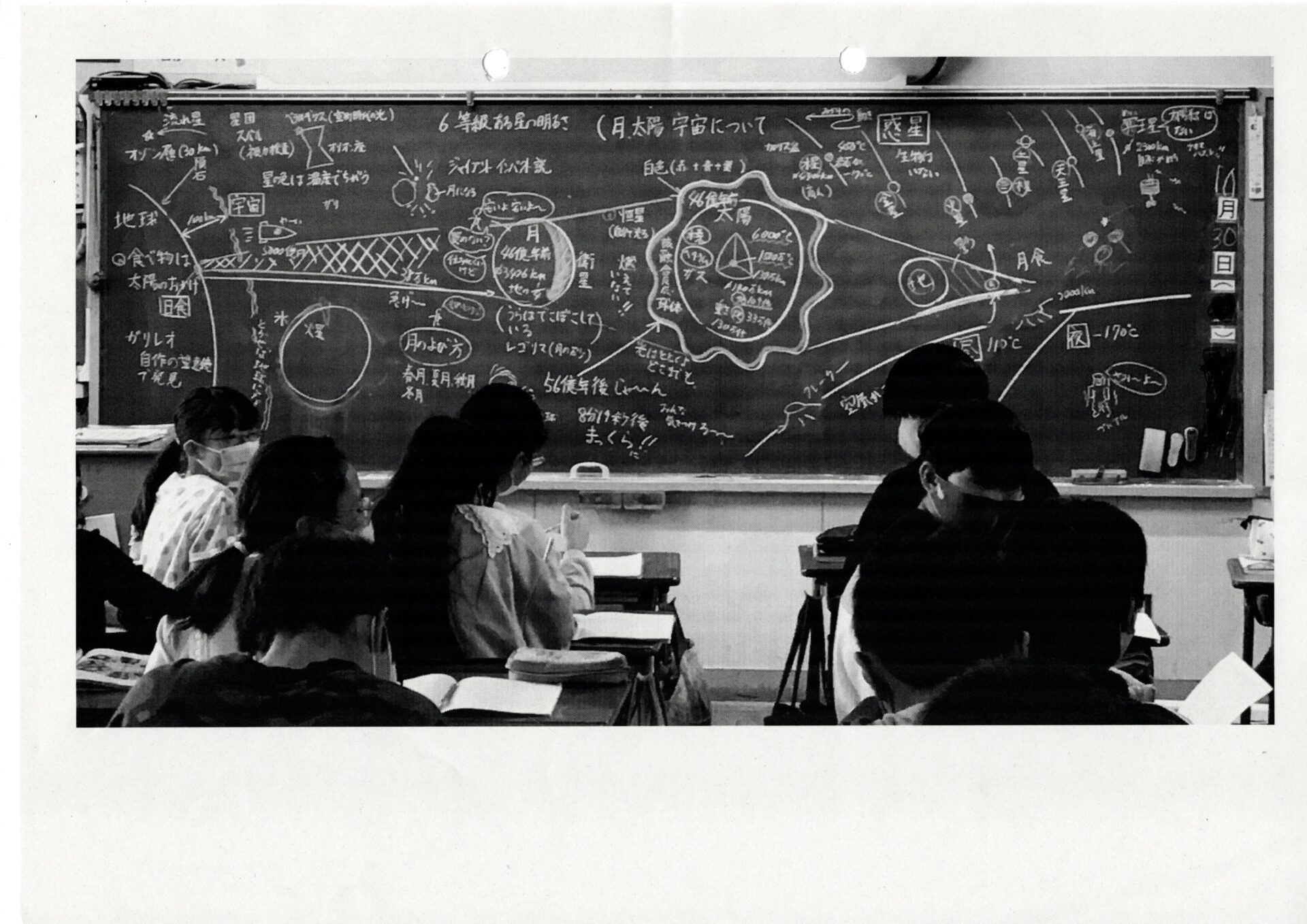

水溶液の性質を学ぶ授業のシナリオです。

6年理科の授業づくりの参考にしていただけたら、幸いです。

1.学習用語「水溶液」とは?

・水に溶かす(演示する) ・ノートに書かせる

2.問題 溶けているものは何か?何が溶けているのか、調べる方法を問う

・塩酸、アンモニア水の説明→ Jump there. ・調べる方法を問う→ Jump there.

・話し合い活動

3.問い返す

4.「自主的な学び」へは対応不能

5.安全に関する指導→ Jump there. ・片づけ、その他

6.実験させる前に→ Jump there. ・実験前の確認事項 あと3つ ・器具の準備 → Jump there.

7.理科授業で「実験」はずせません

8.実験後は、結果の共有から

関連記事

1.学習用語「水溶液」とは?

授業は水溶液についてのおさらいから始まります。

授業のはじまり第一声、子ども達に投げかけます。

飲み物の名前を言ってください。

飲み物ではなくて、何かが溶けている水でも構いません。

Hさんから、どうぞ。

順番に当てていくと、教室は一瞬にして緊張感に包まれます。

初めの子どもが「お茶」を挙げると果汁、コーヒー、紅茶が続き、

みそ汁、スープ。

飲み物以外では、絵の具、洗濯の水、石灰水なども出てきました。

それら全てを黒板に書いていきます。

授業技術としては、

子ども達に前へ出て来てもらって、順番に黒板に書いてもらうというのもいいですね。

ずいぶん出されました。

これ、みんな「水溶液」と言っていいですよね。

「はい!」と言ってごらん!

うっかり返事をしてしまった子どもがいます。

多くは、私の意図を見抜いているようで、引っかかりません。何度かその手を使っていますので。

え? 水溶液じゃないのも書いてあるって?

では「水溶液」ってなに?

透明じゃないと水溶液とは言わない、というつぶやきがありました。

絵の具の溶けた水は、水溶液とは言わないようです。

それが耳に入ったのか、「そうだった、そうだった」という空気になりますが、

念のため、やってみせます。

ものを水に溶かします。

「溶かす」を演示する

水の入った試験管を手に、問いかけます。

T:これに食塩を入れます。どうなりますか?

溶けて見えなくなります、と子ども達。

おお! ホントだー。不思議だなぁ・・・

わざと驚いているので「わざとらマンでしたか?」とジョークを飛ばしますが、

6年にもなるとこの程度では笑いをとれません。冷ややか。

子ども達は「当たり前」という顔をしていますが、「見えなくなる」現象の説明はできません。

そこは触れず、次に行きます。

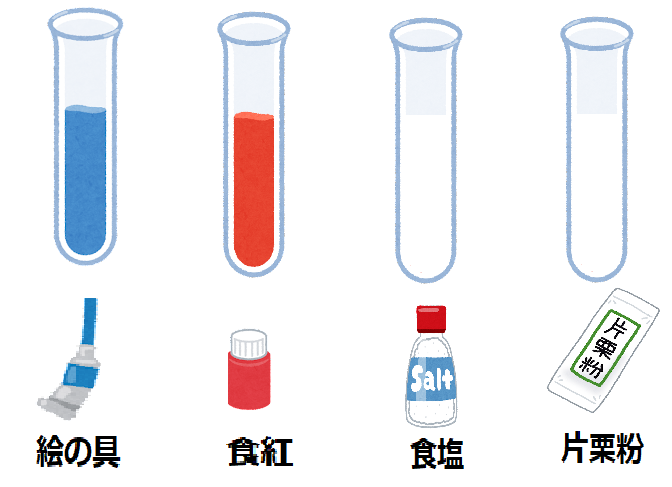

食紅を見せます。

用途を説明しつつ、試験管に少量を入れて振ります。

窓際で透かして見せると「わーきれい」と歓声が上がります。

同様に「青い絵の具」と「片栗粉」も溶かします。

4本の試験管を並べて投げかけます。

これら4つ、水に溶かしたので「水溶液」と言っていいでしょうか。

子ども達の反応を元に、以下のように整理します。これは教師の役目です。

「水溶液」は、ものが水に溶けた液体であること。ただし、

1.透明である。

2.色がついていても透明であれば、「水溶液」という。

そして、水を蒸発させると溶けていたものが出てくる。

「水溶液」の定義をおさえたところで、冒頭の活動に戻ります。

子ども達から出されていた液体は「水溶液」なのか、確認していきます。

その方法は、いくつかありますが、例えば・・・

子どもを二人指名し、前に出て来てもらいます。

相談をしてもOKということにして、「水溶液」を〇で囲ませていきます。

二人ならプレッシャーも半分になります。

相談している様は、漫才のようなやりとりに見えるかもしれません。

ノートに書かせる

この時まで、多くの子ども達は話を聞く一方です。

そこで、作業を入れます。

作業を小刻みに入れるのがメリハリのある授業運営のコツです。

T:水溶液についておさらいをしました。ノートにまとめておきま しょう。

箇条書きで書くよう指示します。

1分後、書いたことを読ませ板書します。

2.問題 溶けているものは何か?

これより本単元の内容に入っていきます。

前置きが長い、という指摘はあろうかと思います。

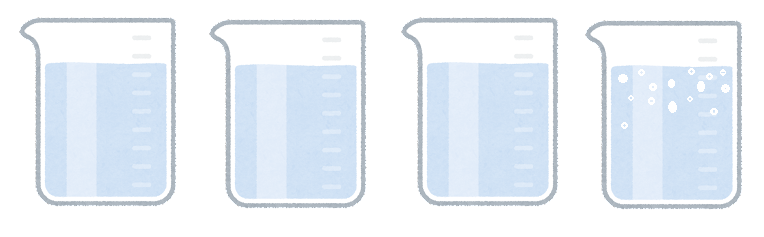

じゃ~ん。

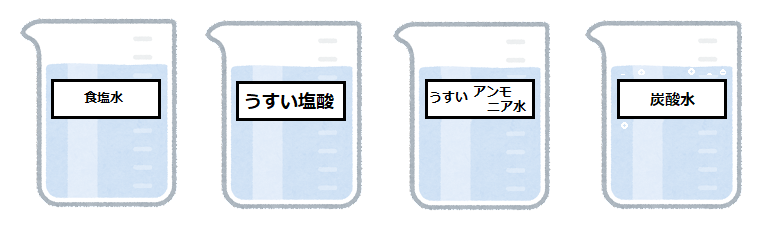

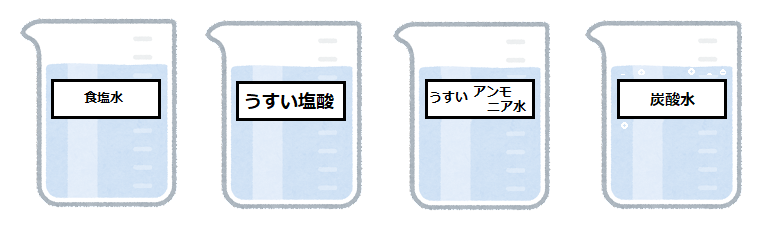

効果音を入れながらビーカー(もしくは、画像を)見せます。

4つのビーカーには、無色透明な液体が入っています。

4つともただの水が入っているように見えますが、それぞれ別のものが溶けています。共通点は何でしょう?

と投げかけますが、考えさせる場面ではありません。

「どれも無色透明。だから水溶液です。」と言っちゃいます。

そして、

水溶液の名前が食塩水、薄い塩酸、薄いアンモニア水、炭酸水であることを伝えます。

問題を板書します。

問題 4つの水溶液には、何がとけているのだろうか。

ノートに問題を写した子ども達は、ここから探求活動へと向かっていきます、

なんてことには絶対になりません。

大多数の子どもは、一部を除き、引っ掛かりを覚えているにちがいありません。

初めて耳にするものがあるのです。

塩酸やアンモニア水です。

その説明が必要です。

塩酸、アンモニア水の説明

まず「塩酸」から。

市販されている現物(瓶)を見せます。

T:これが塩酸です。劇物といって人体に有害で危険です。

濃度が高いと白い煙が上がって、つんとした匂いが立ち込めます。

実験で使う場合は、薄めて使います。

これ、実は皆さんの体の中にもあるんですよ。

ひょっとして、胃酸のこと?

という子どもがいたら大いに褒めます。

次に「アンモニア水」を見せます。

T:これが「アンモニア水」。200円くらいで売ってます。みなさんの家にもあるかもしれません。

つんと鼻をつくような臭いがします。これを刺激臭と言います。

これも薄めて使います。

食塩水と炭酸水については、説明しなくてもいいですね。

何が溶けているのか、調べる方法を問う

問題を出すとその答えをすぐに言ってしまう子どもがいます。

知ってまーす。どちらも気体が水に溶けています。

塩酸は、「塩化水素」で、アンモニア水は「アンモニア」です。

持っている知識を披露してもらって構いません。

よく知っているね、とにこにこ顔で返します。

初めて知る子ども達にとっては、「そうなんだー」と知識を獲得する場面になります。

何が溶けているのか、と投げかけていましたが、

この発言によって(一応)解決してしまいましたから、調べる方法を話し合うことにします。

何が溶けているのかGさんが言ってくれました。では、どのビーカーが何の水溶液でしょうか。どうやって調べたらいいのでしょう。

発問と作業指示はセットです。即、続けます。

ノートに「調べる方法」を書いてごらん。時間は1分間です。はいどうぞ。

子ども達が取組んでいる最中ですが、かまわず独り言ちます。

Oh! 〇川さんは、箇条書きで書いているねー。

〇森さんは4つも書いたの? すごーい。

こうすると、教室が引き締まります。

箇条書きにすること、4つくらいは方法を考えてごらんという指示になります。

1分が経過しました。言わせていきます。

制限時間を設定したら、それで通します。緩めるとダレます。

話し合い活動

ノートに書いたことを発表させます。

自信のない人からどうぞ、と言います。

この一言は、子ども達にはプレッシャーになります。

黙っている子は、自信があるということになりますから。

まず、見た目で分かります。

泡がついているのは、炭酸水だと分かります。

ぱちぱち音がするかもしれません。

臭いで分かります。

先生の話では臭いのするものがあるので、臭わなければ食塩水です。

あっ、炭酸水も臭わないか・・・。

すかさず、手が挙がりました。

すごく薄めてあったら臭わないかもしれないよ。

舐めるのはどうかな。しょっぱかったら食塩水だよ。

じゃあ、全部の味を見ていくわけ? それって、アブなくね?

授業では、きりのよいところで一旦止めて、括ることが大事です。

上記の話し合いで出てきたは、5感を使ったものであることと括ります。

3.問い返す

実際の授業ではこの後、それ以外の方法が出てきました。

水溶液に働きかけるものです。

熱して蒸発させる方法があります。食塩水なら、食塩が出てきます。

石灰水でも調べられます。

炭酸水の泡は「二酸化炭素」だから、入れれば白く濁ります。

何かを「入れる」という発想から、金属などを入れてみるという考えも出てきました。

なぜそう考えたのか、問い返します。こうすると授業がオモシロくなります。

〇山さん、なんでそんなことを思い付いたの?

家族で温泉に行ったとき、指輪をしたまま入ると色が変わっちゃう温泉があるってママが言ってたんです。

海の近くでは錆びやすいと聞いたことがあります。

鉄を入れてみるのもいいかも。

そう言えば・・・、とつぶやいた子どもがいるので、続きを話すよう促します。

夏休みに自由研究でやったんだけど・・・

ハーブティにレモン汁を入れると色が変わるんだよ。

これ、使えないかなぁ。

4.「自主的な学び」へは対応不能

さらに「リトマス紙」や「BTB液」という試薬も挙がりました。

予習していたのでしょう。

これは来週以降扱います楽しみだね、と返しておきます。

調べる方法は、電気を通す、温める・冷やすなどへも広がり、様々出てきました。

子ども達の発想を生かし、自主的な学びを展開させたいところではありますが、

そのような授業にしていく力量も余裕もありません。

そもそも時間がありません。

では、なぜ方法を考えさせたのか?

アプローチの仕方を考えることにねらいを設定していた、ということです。

調べる方法がいくつも出されました。皆さん、すばらしいです。

せっかく考えた方法ですが全部は試せません。

いくつかの方法に絞って調べていきましょう。その前に・・・。

実験を安全に行うための指導へと移ります。

画像を提示します。

5.安全に関する指導

教科書の巻末に、器具の使い方や安全に関するページがあります。

これをプロジェクターで映し、周知をはかります。

この指導には数十分を要します。

1.安全めがねをかける。うっとおしくてはずしてしまう子もいます。

2.換気する。換気扇を回すのは、教師の仕事です。

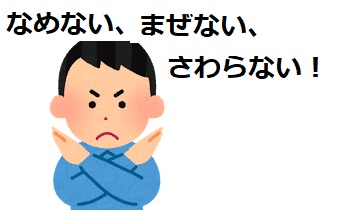

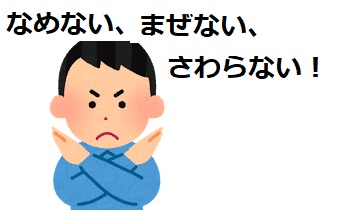

3.水溶液はさわらない、舐めない。手に付いた場合、目に入った場合の対処を教えます。

4.水溶液を混ぜない。実験が早く済んでしまうと、やりだす子どもがいます。

探求心旺盛? 気持ちは分かります。

以上のまとめとして「この実験の3ない」を唱和させます。

なめない・まぜない・さわらない!

さん、ハイ!

片づけ、その他

(1)残った薬品、水溶液は分別して廃液タンクに捨てる。

(2)試験管の洗い方は、実際にやってみせます。(ブラシで底を突き、割ってしまいます。)

(3)「やけど」をしない方法を教える。

・直接触らない。

・熱した所の遠くから瞬間的に触って、確かめる。 これも実際にやってみせます。

(4)臭いは、仰ぐようにして嗅ぐ

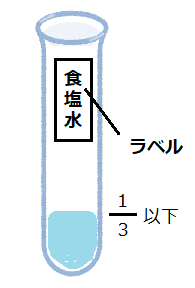

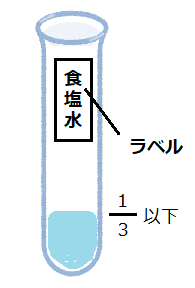

(5)試験管にラベルを貼ること。

(ラベルは教師が作り、かごに入れておく。貼る位置を指示する。)

水溶液を入れる量も指導する。教科書には1/3以下とあるが、1/5程度が適量。

(6)使用した器具類の返し方

実験器具は事前に全てかごに入れておきます。これも教師の仕事。

子ども達は、番号のついたものを自班へ持って行き、返却もかごごとです。

6.実験させる前に

数日後、実験当日となりました。

まず、教卓の周りに子ども達を集めます。

これから行う実験について、注意することや留意点を話します。

子ども達にとっては前回と同じ話になりますが、付け足しもあります。

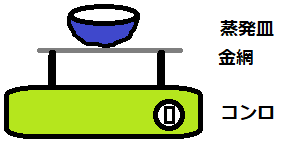

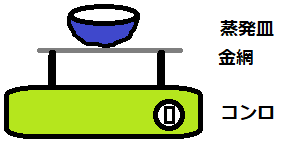

T:水溶液に何が溶けているか調べましょう。今日は、蒸発させる方法で行います。

提示している4つの水溶液はダミーです。

各班に配るビーカーは50ccを4こです。

実験に使用する水溶液は、指定された場所に取りに行くようにします。

蒸発させる前に、水溶液をよく観察しましょう。

まず、臭いを嗅いでみてください。

蒸発させる方法ですが、少量を蒸発皿にとること。

卓上コンロを使います。このように・・・。

細かな指導を入れていきます。

(1)液体の取り方

ピペットは液体の中に先を入れ、ぶくぶくさせず吸わせること。

その都度水で洗うようやって見せます。

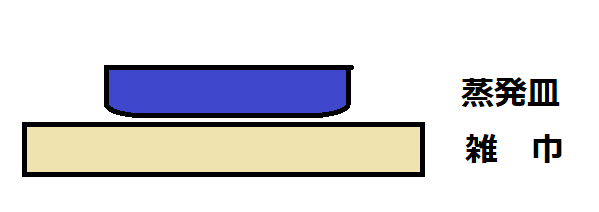

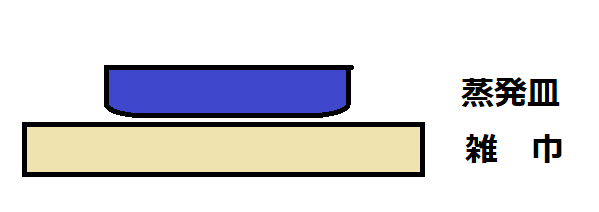

(2)蒸発皿の取り扱い方

完全に蒸発する少し前に火から下ろす。軍手を使い、雑巾の上に置く。

※濡れた雑巾の上など、急激な温度差があると割れることがある。

※器具の破損について

蒸発皿を割ってしまった子どもがいました。

洗おうとして流水に当てたら急にひびが入った、と言います。軍手をして洗っていたそう。

おかしな洗い方をするなぁと思っていたら、熱くて持てなかったのでした。

実験前の確認事項 あと3つ

(3)残った水溶液の処理

うすい塩酸は赤のタンクへ、うすいアンモニア水は青のタンクへ。食塩水と炭酸水は流しへ、

(4)実験用コンロの取り扱い

家庭でも使ったことがない、という子どもがいます。カートリッジの交換の仕方、点火の仕方を教えます。

触ると火傷する箇所も教えます。

(5)実験の記録について

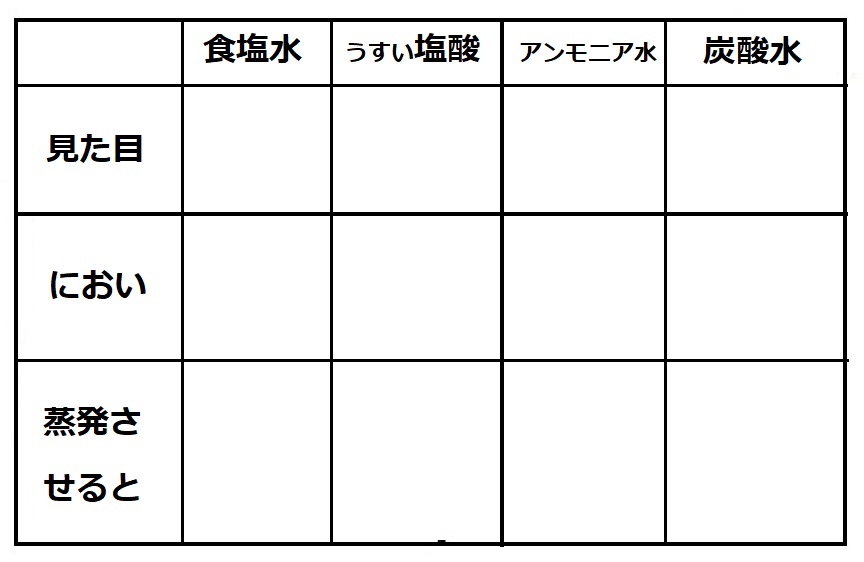

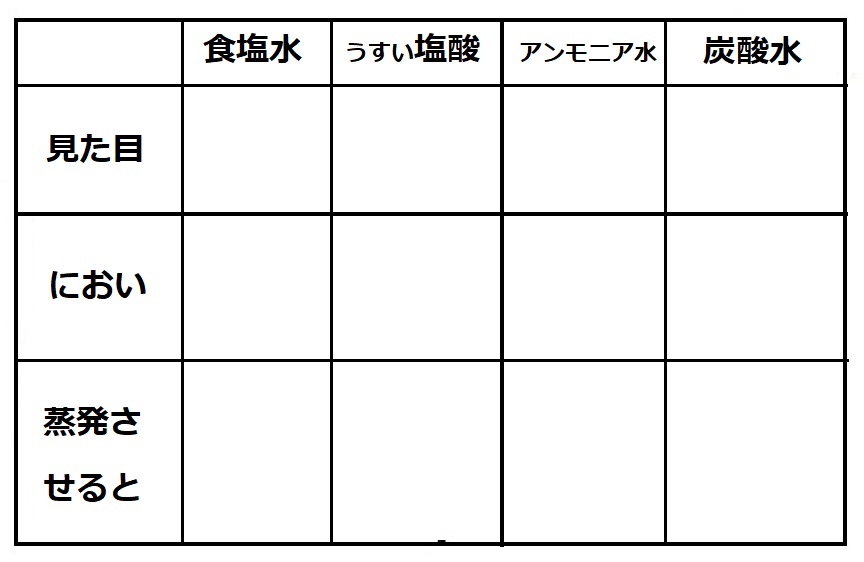

表を作り、実験前に配っておきます。

各自に作らせたいところですが、こちらで用意します。

実験中にその都度、書き込むように指示します。

巡視中にチェックし、よい表現はほめます。

器具の準備

実験の段取りや準備は前日までに総て終わらせておきます。

実験用具は、4人で1班の構成としてその数を揃えます。

水溶液のうち炭酸水と食塩水は、ラベルを貼った試験管を持って所定の場所へ取りに行かせます。

塩酸とアンモニア水は、授業者が注いで回ります。

この日は、実験で終わります。

早めに終えた班は、片づけを済ませ学習感想を書きます。

7.理科授業で「実験」はずせません

「実験は行わない」

令和2年では、このような授業ガイドラインが出ていました。

教育行政としては、そうせざるを得ない立場だったのでしょう。

では、現場はどうしたか?

実験をはずすわけにはいきません。

実験は、理科学習のキモです。

子ども達は、実験をするからこその体験をします。

現象をその目で見、感じ取ります。

それらは、書物や実験動画からでは得られないものです。

例えば、このようなことです。

・塩化水素はつんとした刺激臭があること。

・アンモニアは「二度と嗅ぎたくない強烈な臭い(子どもの感想)」であること。

コロナウィルス感染拡大防止策をとって実験は行いました。

器具の扱いも、貴重な経験となったはずです。

8.実験後は、結果の共有から

実験を行った次の時間は、その振り返りから始めます。

授業者が進めた方が効率的です。

実験結果を発表させ、次の2点を導きます。

1.食塩水は固体(食塩)が溶けていた。

2.他の3つは、蒸発させた後、何も残らない。したがって、気体が溶けていたと考えられる。

子どもの発言に対して問い返しをしています。

なぜ、気体が溶けていたと考えられるのですか?

子ども達が発言します。

・蒸発させていると強い臭いがしてきた。(塩酸やアンモニア水)

・炭酸水は、初めから泡がたくさん付いていたし、泡が出て来ていた。

・この3つの水溶液は、蒸発させると何も残らなかった。

・気体とは、空気のように見えないもの。それが溶けていたので蒸発させると何も残らない。